|

|

III глава

Глава III

9-й истребительный авиационный отряд

(в главе использованы материалы , предоставленные В. Куликовым и С. Аверченко)

.

1916-й год

.

21 августа 1916 года 9-й отряд истребителей под командованием поручика Лойко прибыл на Юго-западный фронт в распоряжение 9-го авиационного дивизиона. Это было время, когда завершилась крупнейшая за всю историю первой Мировой войны операция, получившая название Брусиловского прорыва. Оборона противника была взломана на протяжении 480 км линии фронта. 9-я Армия, находившаяся на левом фланге, продвинулась вперед на 150 км. Огромную роль в успешном наступлении сыграла русская авиация, которая вскрывала пути отхода, места сосредоточения войск и сооружения новых оборонительных рубежей. Обеспокоенное стремительным продвижением русских войск, командование противника перебросило на Восточный фронт крупные силы истребительной авиации. Расклад сил в воздухе изменился. Теперь численное и техническое превосходство принадлежало германской авиации. Для противодействия авиации немцев и австрийцев была создана специальная истребительная авиагруппа под командованием штабс-капитана А. В. Залесского (1-я БАГ), которая переломила ситуацию. Из доклада инспектора авиации Юго-Западного фронта есаула В. М. Ткачева: «Лихие действия наших летчиков заставили противника забыть про Луцк».

Впервые на Луцком направлении была проведена массовая бомбардировка аэродромов, железнодорожных станций, воинских эшелонов и группировок войск неприятеля группами по 20 самолетов. Деятельность разведчиков, бомбардировщиков и корректировщиков артиллерийского огня прикрывали истребительные отряды русской авиации.

На фронте шли позиционные бои, когда туда прибыл 9-й истребительный авиаотряд. Его состав первоначально был таков:

Командир отряда: Лойко И. А. – поручик 59-го запасного батальона;

Летчики: Стржижевский В. И. – прапорщик, инженерные войска;

Сапожников Г. С. – старший унтер-офицер;

Сук Г. Э. – охотник (доброволец);

Лягуша – старший унтер-офицер;

Осипов – подпоручик, полевая артиллерия: с 1.10.1916 г.

Наблюдатели: Фугалевич – корнет Черкасского конного полка;

Калишевский – корнет Черкасского конного полка;

Казанский – корнет Черкасского конного полка;

Михайловский – прапорщик Заамурского погранполка.

За весь период Брусиловского прорыва с июня по август летчики Юго-Западного фронта совершили 1805 боевых вылетов общей продолжительностью 3147 часов. Пик их активности пришелся на август, когда 134 летчика совершили 749 боевых полетов общей продолжительностью 1224 часа.

Лойко, Сук и Сапожников в августе лишь совершали полеты для испытания самолетов и ознакомления с районом полетов. Дважды они совершали сторожевые полеты. В сентябре к ним подключился и Стржижевский.

К осени наступление Юго-Западного фронта приостановилось, затем увяло. Русские войска отошли на свои весенние позиции. На всех фронтах начались позиционные бои.

В 1916 году в авиации появился специальный термин «ас», которым обозначали выдающихся летчиков. Вскоре этот термин стали использовать все воюющие стороны, кроме России, где понятие «асс» было введено в авиации РККА в период Гражданской войны. Кроме понятия «лучший», термин «ас» имел также и конкретное цифровое значение. В большинстве стран «асами» стали считать летчиков, одержавших 5 воздушных побед. Победой, или, точнее, "засчитанной победой", является "заявленная победа", которая получила официальное подтверждение. Для подтверждения требовалось свидетельство других летчиков, наземных наблюдателей, разведки, либо "вещественное доказательство" в виде куска сбитого самолета или фотографии места падения самолета.

13-го сентября поручик Лойко и корнет Казанский на аэроплане-разведчике «Ньюпор-10» (зав. № 714) атаковали и сбили в районе Дорна-Ватра неприятельский самолет, который упал в расположении неприятеля. Об этом на имя инспектора авиации штаба Юго-Западного фронта телеграммой № 22935 от 20.09.16 доложил командир авиадивизиона Мацевич:

«Поручик Лойко, корнет Казанский на Ньюдесе сбили неприятельский аэроплан у Дорна-Ватра тчк Упал неприятельском расположении 2715 Мацевич»

Это был первый сбитый самолет неприятеля истребителями 9-го отряда.

Вступление на стороне Антанты Румынии оказалось не благом, а новым значительным бременем для России. Осенью 1916 года румынская армия была быстро разбита, без боя был оставлен Бухарест. России пришлось ввести в Румынию значительные силы, чтобы остановить германское наступление.

9-й отряд истребителей был направлен в поддержку Румынии, несмотря на устные и письменные возражения генерала Брусилова. Осенью генерал Алексеев тяжело заболел и лечился в Севастополе. Назначенный начальником штаба Ставки генерал Гурко не согласился с Брусиловым, и к началу октября 9-й отряд был уже расположен к северо-западу от Фокшаны, недалеко от населенного пункта Окна.

Двум истребительным отрядам русских и одному франко-румынскому авиаотряду противостояли 20 авиационных рот противника. В франко-румынском отряде, служили командированные в авиацию Румынии французские летчики Морис Гонд и Чарльз Револ-Тисот. Позже оба стали летчиками-асами.

Кроме боевых полетов и воздушных боев русским летчикам приходилось еще обучать летному делу румынских летчиков. И в авиаотряде Ивана Лойко тоже находились на стажировке румынские летчики. Наиболее способным из них Иван считал летчика Фотеску, с которым судьба свела его еще раз, но уже после окончания Первой Мировой войны, и знакомство с которым отразится на судьбе Ивана. Но все это будет позже…

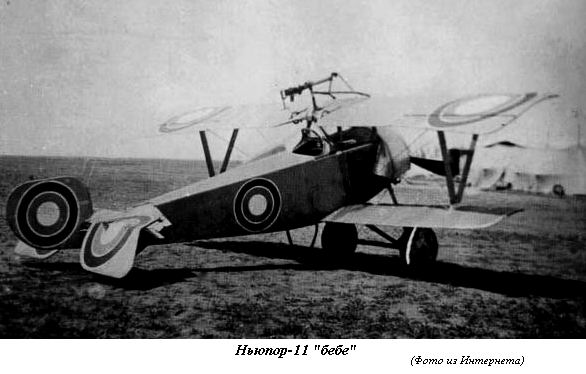

К концу 1916 года 9-ым отрядом истребителей были получены самолеты «Ньюпор-11» и «Ньюпор – 21». Верный своему правилу: «Лучшим летчикам – лучшие самолеты», командир отряда закрепил за Григорием Суком и за собой «Ньюпоры-11» (зав. №№ 1109 и 1127), за Владимиром Стрижевским «Ньюпор-21» (зав. № 1719).

«Ньюпор-11» стал прародителем семейства самолетов-истребителей. Его создали специально для борьбы с аэропланами неприятеля, и он вполне оправдал данное немецкими летчиками название: «самолет-охотник». Начав войну монопланом, «Ньюпор» превратился в биплан, жесткая коробка которого обеспечивала выполнение сложных фигур пилотажа, обладая необходимой прочностью и очень высокой маневренностью. Именно «Ньюпор – 11» позволил покончить с господством немецких «Фоккеров» в воздухе. Вооружение этого самолета состояло из установленного на верхнем крыле пулемета «Льюис» и стреляющего поверх диска пропеллера.  Спусковой механизм приводился в действие при помощи гибкого троса. Магазин вмещал всего 46 патронов (позднее появился диск на 90 патронов), а так как при таком расположении пулемета прицельную стрельбу вести было сложно, то происходил перерасход патронов. Для перезарядки пулемета, как и для ведения прицельной стрельбы, необходимо было отстегнуть ремни и встать на ноги, удерживая ногами рычаги управления. Это делало уязвимым летчика. Частые отказы пулемета требовали от летчика большого хладнокровия, а неприцельная стрельба – рачительного отношения к расходованию боезапаса. Большинство летчиков предпочитали атаку противника снизу и сзади. В борьбе с неповоротливыми «Фоккерами» это приносило успех. Скорость аэроплана в горизонтальном полете на высоте 2000 м составляла 140-150 км/час, а продолжительность полета до 2-х часов. Спусковой механизм приводился в действие при помощи гибкого троса. Магазин вмещал всего 46 патронов (позднее появился диск на 90 патронов), а так как при таком расположении пулемета прицельную стрельбу вести было сложно, то происходил перерасход патронов. Для перезарядки пулемета, как и для ведения прицельной стрельбы, необходимо было отстегнуть ремни и встать на ноги, удерживая ногами рычаги управления. Это делало уязвимым летчика. Частые отказы пулемета требовали от летчика большого хладнокровия, а неприцельная стрельба – рачительного отношения к расходованию боезапаса. Большинство летчиков предпочитали атаку противника снизу и сзади. В борьбе с неповоротливыми «Фоккерами» это приносило успех. Скорость аэроплана в горизонтальном полете на высоте 2000 м составляла 140-150 км/час, а продолжительность полета до 2-х часов.

14 декабря на самолете Ньюпор-11 Иван Лойко провел два воздушных боя. Позднее он написал в своем отчете, что он вылетел для встречи с неприятельским аэропланом, который бросал бомбы на аэродром 28-го авиаотряда. Идя навстречу, выпустил около 150 пуль, после чего противник круто повернул в сторону позиций.

Опыт кампании 1916 года показал, что преимущество в воздухе стало одним из условий успешных действий наземных войск. Вместе с совершенствованием авиации, развивались средства противовоздушной обороны. В 1916 году Императорский военно- воздушный флот занял достойное место в структуре вооруженных сил России. Парк авиатехники пополнился новыми типами самолетов. Истребительная авиация в Российских воздушных силах стала необходимым структурным подразделением ВВС. Но проблемы с техникой и кадрами, проявившиеся в 1915 году, продолжали сказываться на характере потерь: из всего числа погибших в 1916 году 52% стали жертвами отказа техники; 23% погибли из-за ошибок пилотирования; 18% были сбиты огнем средств противовоздушной обороны и 7% погибли в воздушных боях. Особенно высокими потери были среди истребителей. По-прежнему в течение года полностью менялся состав летчиков истребительного отряда.

1916 год прошел под знаком выхода авиации из вспомогательного вида вооружения в самостоятельный род войск. В конце года в русской армии в «Наставлении по применению авиации на войне» впервые был обобщен русский и зарубежный опыт: «Успех борьбы за господство в воздухе требует сосредоточения на важных участках фронта самолетов-истребителей в сильные боевые группы, способные на большое и длительное напряжение.

Обеспечить господство в воздухе одновременно на всем нашем фронте невозможно, но можно достигнуть этого господства и сохранить его за собой в нужный момент на определенном участке фронта, сосредотачивая в одном пункте и под общим начальством все самолеты-истребители армии и усиливая их, когда нужно, истребителями других армий».

В кампании 1916 года ни одна из воюющих сторон не осуществила свои стратегические планы. Антанте не удалось нанести поражение противнику согласованными ударами. Не удалось и германской коалиции вывести из войны Францию или Россию. Опыт кампании также показал, что господство в воздухе является одним из основных условий успеха боевых действий наземных войск.

За всю кампанию 1914-1915 гг. русская авиация произвела 15 435 самолетовылета. Авиация из вспомогательного вида вооружения превратилась в самостоятельный род войск

1917-й год.

В наступившем 1917 году руководству кайзеровской Германии стало ясно, что вести дальше войну на два фронта ни Германия, ни Австро-Венгрия не в состоянии. Необходимо было вывести из участия в войне Россию. Командование германскими войсками понимало, что даже после поражения на всех фронтах во второй половине 1916 года, русская армия способна нанести удар, подобный Брусиловскому прорыву. Для того, чтобы вывести Россию из участия в войне, кайзеровское правительство не жалело средств. Начавшееся разложение в Русской армии значительно облегчило германскому командованию выбор: добиваться выхода России из войны военными победами или довести в России антивоенные настроения до полного краха царского строя. Наиболее соответствовал цели Германии лозунг большевиков: «Долой войну!». Большевистская агитация проникла в армию и способствовала росту пораженческих настроений в среде солдат и низшего офицерства. Окопная правда состояла в том, что опостылевшая кровопролитная война с ее неудачами и поражениями агитаторами всех мастей объяснялась предательством и императрицы, и царских министров, и генералов. Такое положение в армии было, как нельзя, на руку германскому командованию. Для предотвращения развала армии необходимы были победные действия армии. В этом состоял план действия армии на 1917 год.

По плану русского верховного командования главные удары против Австро-Венгрии в летнюю компанию 1917 года должен был нанести Юго-Западный фронт, а Северный и Западный фронты должны были нанести вспомогательные удары. Предполагалось также начать наступление и на Румынском фронте. К этому времени стала очевидной необходимость действия авиации в рамках фронтов, не только для противодействия авиации противника и для корректировки огня артиллерии, но и для поддержки пехоты при наступлении. Были созданы истребительные авиагруппы из 3-4-х отрядов, находившиеся в прямом подчинении штаба фронта. На фронт поступали все более совершенные самолеты. Полеты для глубокой разведки и бомбометания производились теперь группами по 6-8 самолетов с сопровождением истребителей. Стали чаще происходить групповые воздушные бои. По плану русского верховного командования главные удары против Австро-Венгрии в летнюю компанию 1917 года должен был нанести Юго-Западный фронт, а Северный и Западный фронты должны были нанести вспомогательные удары. Предполагалось также начать наступление и на Румынском фронте. К этому времени стала очевидной необходимость действия авиации в рамках фронтов, не только для противодействия авиации противника и для корректировки огня артиллерии, но и для поддержки пехоты при наступлении. Были созданы истребительные авиагруппы из 3-4-х отрядов, находившиеся в прямом подчинении штаба фронта. На фронт поступали все более совершенные самолеты. Полеты для глубокой разведки и бомбометания производились теперь группами по 6-8 самолетов с сопровождением истребителей. Стали чаще происходить групповые воздушные бои. В начале января 1917 года полеты самолетов с обеих сторон свелись до минимума. Иван не любил этого вынужденного бездействия, хотя и понимал, что на фронте готовятся к каким-то наступательным операциям. Зима в этом году стояла морозная и довольно снежная. Несколько случаев отказа моторов из-за низкой температуры воздуха, вынудили сократить также и тренировочные полеты. Несколько разведывательных полетов Иван выполнил сам.

За 6 месяцев боевых действий 9-й отряд не потерял ни одного летчика, и ни одного самолета. Все летчики отряда отлично владели приемами воздушного боя. На каждого из них командир полагался с уверенностью в том, что никто не дрогнет в бою и не бросит своего товарища.

Прапорщик Стржижевский В. И, фамилию которого в списках и донесениях стали писать на русский манер как Стрижевский, человек дворянского происхождения, замкнутый и немногословный, произведенный в прапорщики из вольноопределяющегося за боевые отличия, заведовал в отряде фотографией. Он прибыл в отряд из госпиталя, в котором находился на излечении после аварии. За воздушные разведки в составе 16-го корпусного отряда Стрижевский был награжден солдатским Георгием всех 4-х степеней. Был травмирован во время аварии в районе города Каменец-Подольска, но после излечения был направлен в 9-й истребительный отряд.

Сук Г. Э., произведенный в прапорщики в октябре 1916 года по представлению командира отряда поручика Лойко, который в аттестационном листе писал: «Сук является отличным летчиком. Блестяще выполняет боевые задачи при трудных условиях. С любовью относится к делу. По отношению к военной службе старателен и исполнителен, аккуратен. В служебной и частной жизни держит себя отлично и может быть дельным офицером». Сук, также как и Стрижевский, на фронт пошел добровольно рядовым, несмотря на свое дворянское происхождение. К моменту зачисления в 9-й АИО Сук был также полным Георгиевским кавалером. На его счету были проведенные с блеском воздушные разведки в составе 26-го корпусного отряда.

Из потомственных дворян был и подпоручик Наркевич В. А., закончивший одновременно с Иваном Лойко Алексеевское училище в 1914 году и Севастопольскую военную авиационную школу в мае 1915 г. До назначения в 9-й АИО воевал в составе 24-го и 9-го корпусных отрядах, был награжден орденами Св. Станислава 3-й ст. и Св. Владимира 4-й ст. за бой с тремя неприятельскими аппаратами. Наркевич прибыл в 9-й истребительный отряд 1.04.1917 г.

Старший унтер-офицер Сапожников из служилых дворян на фронт пошел также добровольцем. Он отличался высоким мастерством и необычайной смелостью, граничившей с безрассудством. К нему у командира отряда было больше всего претензий к дисциплине и в отряде, и во время боя.

Командовать такими пилотами было очень не просто, учитывая к тому же крестьянское происхождение самого Ивана. В его отряде никогда не было панибратства, а требования командира были одинаковыми ко всем в равной мере. Внешне он производил впечатление сурового и озабоченного человека, хотя в его аттестации за 1916 год было написано так: «Отличный офицер, превосходный летчик, хороший командир отряда. Любим товарищами и, служа личным примером беззаветной храбрости, воодушевляет подчиненных, умеет заставить их и служить, и летать». Подписал: командир 9-го авиадивизиона. Мнение вышестоящего начальства: «Вполне согласен с мнением командира дивизиона. Поручик Лойко храбр, энергичен, с большим сердцем и одушевлением. Блестящий офицер и отличный командир истребителей».

Снежные заносы в феврале 1917 года не только вызвали затишье на фронте, но и помешали доставке муки в Петроград. Булочные закрылись, пекарни не работали. Первыми на улицу вышли возмущенные женщины. Они требовали хлеба и несли плакаты с лозунгами «Долой войну!», «Правительство в отставку!», впервые появился лозунг «Долой самодержавие». Эту демонстрацию женщин в Петрограде считают началом революции. Командовавший военным округом Петрограда генерал Хабалов решил применить силу, но пулеметный полк отказался выполнять приказы офицеров. Николай II

из Ставки лишь 12 февраля приказал направить в Петроград карательную экспедицию, которую большевистские агитаторы убедили не вмешиваться в события. Объявившие себя революционными различные партии провозгласили в Петрограде власть Совета рабочих депутатов. Оставив Ставку, Николай II поехал в Царское Село, но царский поезд был остановлен на станции Малая Вишера в 120 км от столицы. Там и произошло отречение Николая II от престола. Формально вся власть перешла к Временному правительству, но реальную власть в Петрограде, а затем и в стране, захватили Советы рабочих, солдатских, крестьянских и прочих депутатов, избираемых народом.

Февральская революция подвела итог развитию Императорского военно-воздушного флота. Великого Князя Александра Михайловича на посту командующего воздушных сил сменил Вячеслав Матвеевич Ткачев, бывший командир 20-го КАО, затем инспектор авиации Юго-Западного фронта, полковник. Революция привела также и к смене главнокомандующего – им был назначен генерал Брусилов, который, зная положение в войсках, охарактеризовал его так: «…в половине мая 1917 г. я был назначен верховным главнокомандующим. Я понимал, что, в сущности, война для нас кончена, ибо не было безусловно никаких средств заставить войска воевать».

1-го марта был опубликован Приказ № 1, содержавший удивительные нововведения. Но ни в Приказе, ни в других документах Временного правительства не было и речи о наделении всех крестьян землей и о прекращении войны.

ПРИКАЗ № 1

1 марта 1917 года

По гарнизону Петроградского округа, всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота – для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда - для сведения.

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил:

1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота - немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.

2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет Рабочих Депутатов, избрать по одному представителю от рот, - которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной Думы к 10 часам утра, 2-го сего марта.

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету Рабочих и Солдатских Депутатов и своим комитетам.

4) Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

5) Всякого рода оружие, как то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, - должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в каком случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям.

6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане.

В частности, вставание во фронт и обязательное отдавание чести вне службы отменяется.

7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов, и в частности, обращение к ним на "ты", воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.

Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов

.

Отречение Николая II от престола и принятие пресловутого «Приказа № 1» Петроградским Советом привели к массовому всплеску ненависти и насилия не только в Петрограде и других городах, но и к расправе над офицерами на фронте. Вот что докладывал главком Северного фронта в штаб Главнокомандующего: «Ежедневные публичные аресты генеральских и офицерских чинов, производимые при этом в оскорбительной форме, ставят командный состав армии, нередко георгиевских кавалеров, в безвыходное положение. Аресты эти произведены в Пскове, Двинске и других городах. Вместе с арестами продолжается, особенно на железнодорожных станциях, обезоружение офицеров, в т. ч. едущих на фронт, где эти же офицеры должны будут вести в бой нижних чинов, товарищами которых им было нанесено столь тяжкое и острое оскорбление, и притом вполне незаслуженное. Указанные явления тяжко отзываются на моральном состоянии офицерского состава и делают совершенно невозможной спокойную, энергичную и плодотворную работу, столь необходимую ввиду приближения весеннего времени, связанного с оживлением боевой деятельности». Положение офицеров на фронте осложнялось тем, что большевики, стоящие на позиции поражения России в войне, вели открытую пропаганду неповиновения офицерам. Попытки кадровых офицеров сохранить боеспособность армии вызывали враждебное отношение солдат, наслушавшихся большевистских агитаторов. По заявлению Главнокомандующего генерала Брусилова на заседании штаба 2-го мая: «15–20% офицеров быстро приспособились к новым порядкам по убеждению. Часть офицеров начала заигрывать с солдатами, послаблять и возбуждать против своих товарищей. Большинство же, около 75% не умело приспособиться сразу, обиделось, спряталось в свою скорлупу и не знает, что делать». Многим офицерам, которые наиболее настойчиво противостояли развалу армии, приходилось уходить с передовых позиций из-за угрозы физической расправы. Перед самым летним наступлением на Западном фронте более 60-ти командиров полков, корпусов и дивизий вынуждены были уйти с фронта.

Несмотря на происходящие в России беспорядки, план наступления русских войск оставался в силе.

В марте отряд получил более скоростные самолеты «Моран-Солнье» (зав. №№ 732 и 742), которые командир отряда, следуя установленному правилу, закрепил в первую очередь за Григорием Суком и за собой.

В летней операции 1917 года главная роль отводилась Юго–Западному фронту, и весной началась работа по созданию резервов самолетов, моторов, боеприпасов и вооружения авиационных отрядов. В период подготовки авиацией фронта были произведены фотосъемки всего района наступления. К ведению разведки были привлечены все авиачасти, включая и истребительные отряды. Дальнюю разведку проводили наиболее опытные летчики на новейших аэропланах, но хороших самолетов-разведчиков не хватало. В марте-апреле активизация полетов российской авиации вызвала более активные действия авиации противника.

26 апреля Иван в паре со Стрижевским напали на два вражеских самолета. Атакованный Стрижевским самолет врага ушел на свою территорию, оставляя за собой шлейф дыма. Самолет, атакованный Иваном Лойко, был подбит, но дотянул до своей территории, где и приземлился.

К лету 1917 года на русском фронте находился всего лишь 461 исправный самолет, а по типам самолетов их насчитывалось около 30. По словам Ткачева «…лучшими из имеющихся сейчас на фронте систем являются истребители французских заводов». Наиболее ценными на данный момент были только что поступившие 14 машин «Ньюпор-17», из которых 3 самолета были переданы в 9-й истребительный отряд. Наиболее насыщенными самолетами были Юго-Западный и Румынский фронты, на которых было 259 аппаратов. Перед истребительными отрядами стояла задача защиты от вражеских самолетов корректировщиков огня. Летчики работали с раннего утра до наступления сумерек, совершая более 4-х боевых вылетов за день.

Встретив серьезное сопротивление противника, наступление к концу июня захлебнулось. Русское командование пыталось провести перегруппировку войск и вновь начать наступление. Однако бесконечные митинги и самовольное оставление позиций солдатами сорвали эти планы. И только в авиационных частях командиры сохранили боеспособность отрядов и гарантировали дальнейшую работу. Германское командование, зная положение дел в русских частях, подготовило контрудар. 6 июля после сильной артиллерийской подготовки началось контрнаступление, и деморализованная пехота стала панически отступать. Несмотря на тяжелые условия при отступлении, русские летчики не прекращали повседневной работы и выполняли задачи и распоряжения командования.

В июне 1917 года отряд получил 4 самолета «Ньюпор-17», которые командир закрепил за Стрижевским, Сапожниковым, Наркевичем и Карклиным. Григорий Сук в это время летал на «Ньюпоре-21» (зав. № 1719). За собой Иван закрепил «Ньюпор-17» № 1445 и 1448, на которых также летали Сапожников и Стрижевский. Для самого командира «Ньюпор-17» № 1448 оказался счастливым. На нем Иван одержал 3 подтвержденные и две неподтвержденные победы. На этих самолетах можно было вести прицельный огонь по противнику, так как пулемет был установлен на уровне головы летчика. Стрельба производилась через вращающийся винт с использованием синхронизатора стрельбы.

5 июля в бою был ранен в правую ногу прапорщик Стрижевский, который атаковал вражеский двухместный «Бранденбург С.1 67.52». Но и вражеский самолет, дымя, со снижением ушел на свою территорию. Низкая облачность помешала наблюдать за боем на передовых позициях русских войск. Командир 9-го авиационного дивизиона Н. Е. Гартман доложил инспектору авиации Румынского фронта: «05 июля в воздушном бою противником ранен двумя пулями в правую ногу 9-го истребительного летчик прапорщик Стржижевский. Самолет противника задымившийся снижен».

18 июля 8-я армия под командованием генерал-лейтенанта Корнилова вторглась в Галицию и заняла города Станислав и Галич. В командование 8-й «Брусиловской армией» Корнилов вступил в апреле 1917 года. К этому времени его слава достигла пика. В войсках, особенно на Юго-Западном фронте, Корнилова боготворили. Его побег из австрийского плена в сентябре 1916 года был третьим по счету побегом. Следует заметить, что на сентябрь 1916 г. в плену находилось 62 генерала царской армии. Бежал же из плена всего один – Корнилов. После 25-дневного скитания по Карпатам без карты и пищи, Корнилов оказался в Румынии, откуда и был доставлен в Ставку. В марте Государственная Дума настояла перед Временным Правительством о назначении Корнилова главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. Но по личной просьбе уже в апреле был назначен командующим 8-й армии, сменив на этом посту генерала Каледина. Дерзкий план летнего наступления 8-й армии не был поддержан 7-й и 11-й армиями из-за отказа солдат идти в наступление. Действия 8-й «корниловской» армии вошли в летопись Первой мировой войны как последний яркий след разрушающейся армии старой России.

В конце июля прибывшие подкрепления нанесли мощный удар по русским армиям Юго-Западного фронта и отбросили их за Тарнополь. Активной была лишь авиация Юго-Западного фронта. Начавшееся наступление на Румынском фронте, где действовал отряд поручика Лойко, развернувшееся почти на 500-км участке, началось довольно успешно, но 25 июля по приказу Керенского было прекращено по причине неблагоприятного положения на других фронтах. По приказу командования 9-й истребительный отряд в конце июля был передислоцирован на север Румынии. Аэродром отряда находился в местечке Фельтичени.

20 августа поручик Лойко и прапорщик Сук над местечком Язловец на высоте 3000 м атаковали вражеский самолет. Лойко атаковал врага сверху, а Сук – снизу. Ведя непрерывный огонь из пулеметов с расстояния 150 метров и быстро сближаясь с врагом, они привели вражеский экипаж из летчика и наблюдателя к панике, которая закончилась тем, что у вражеского самолета отказал пулемет. Вынужден был отойти для перезарядки пулемета и Лойко, но после непрекращающихся атак Григория Сука самолет противника перешел на крутое пикирование и упал в долине реки Сучавица между Радауцом и деревней Воловец. Это был еще один сбитый в групповом бою вражеский самолет.

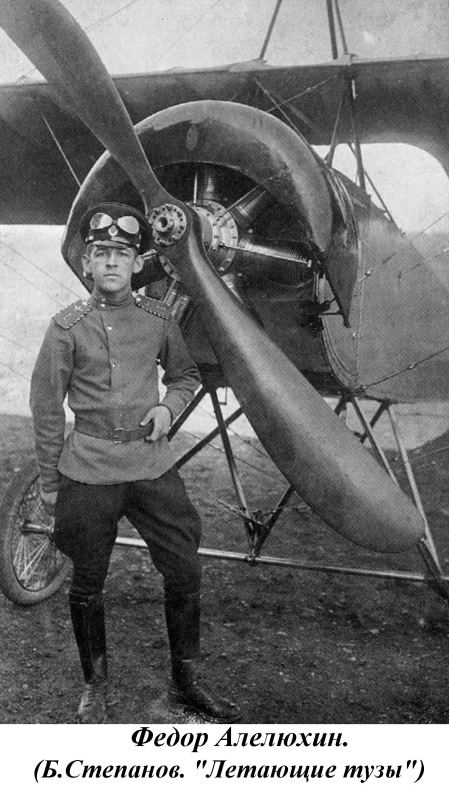

В конце лета в 9-й отряд истребителей прибыли прапорщики Карклин и Алелюхин, хорошо известные Лойко по совместной службе в 30-м КАО. Когда в отряд поступили два самолета «Спад 7.Ц1» французского производства, они были закреплены за Суком и Стрижевским. От нового аппарата Сук был в восторге. «Я сейчас летаю на самой лучшей машине с мотором в 150 сил. Самолет очень скоростной и маневренный, вот только на посадке слишком много напрягаться приходится – садится на большой скорости» - с восторгом писал Григорий в письме своей матери. Это был последний самолет, освоенный самым молодым летчиком отряда. В конце лета в 9-й отряд истребителей прибыли прапорщики Карклин и Алелюхин, хорошо известные Лойко по совместной службе в 30-м КАО. Когда в отряд поступили два самолета «Спад 7.Ц1» французского производства, они были закреплены за Суком и Стрижевским. От нового аппарата Сук был в восторге. «Я сейчас летаю на самой лучшей машине с мотором в 150 сил. Самолет очень скоростной и маневренный, вот только на посадке слишком много напрягаться приходится – садится на большой скорости» - с восторгом писал Григорий в письме своей матери. Это был последний самолет, освоенный самым молодым летчиком отряда. 23 августа на самолете «Ньюпор-17» (№ 1443) прапорщиком Карклиным был подбит вражеский самолет. Лойко так доложил об этом бое: «Из штаба корпуса 29-го получены пока частные сведения, что этот неприятельский самолет сбит в этом бою и упал в нашем расположении в районе 1-й дивизии. По проверке и получении официальных сведений будет донесено. Лойко».

На следующий день Иван на «Ньюпоре-17» в 18 часов атаковал двухместный самолет противника на высоте 3000 м над деревней Арбора. Его атака была для неприятеля неожиданной, и подбитый самолет неприятеля совершил вынужденную посадку в районе конского завода близ города Радауц.

25 августа Лойко вновь вылетел на свободную охоту. В 12 час 30 мин он заметил вражеский самолет, который тоже заметил «Ньюпор» Лойко и тотчас же обстрелял русский самолет. Вынужденный уходить от врага снижением, Иван затем набрал высоту и дважды атаковал неприятеля. Пулемет врага прекратил стрельбу после третьей атаки Ивана. Затем неожиданно развернулся и улетел на свою территорию, где и совершил вынужденную посадку около деревни Унтер Городники. В 13 час 05 мин Иван атаковал другой вражеский самолет, который также улетел, не приняв боя. Самолет Лойко требовал заправки бензином и пополнения боезапаса. Но как только он посадил свой самолет, над аэродромом повис самолет противника, словно вызывая наших пилотов на бой. Быстро заправив самолет и пополнив боезапас, Иван взлетел и немедленно атаковал врага, который предпочел убраться на свою территорию. Через 10 минут после Ивана в воздух поднялся Григорий Сук, с которым Иван атаковал и прогнал на вражескую территорию еще один самолет. Так в один день Иван провел 4 воздушных боя и в одном одержал победу.

За два последних месяца на Юго-Западном фронте русские истребительные отряды провели более 200 воздушных боев, в которых сбили 23 самолета противника. Вражеские летчики старались избегать боя с русскими. Не потерявшая дух и волю часть офицеров искала пути и средства к спасению положения на фронте. Обращаясь к своим начальникам, командиры частей предлагали решительные меры для борьбы с разложением, включая формирование частей специально для этой цели из офицеров и верных солдат, так называемые заградотряды. Однако попытки осуществить эти меры наталкивались на нерешительность и страх военного руководства. Видя это, такие офицеры готовы были действовать и через голову непосредственного начальства. Вооруженное выступление генерала Корнилова сыграло исключительно важную роль в судьбе офицерства, потому что в тот момент оно казалось единственной силой, способной предотвратить катастрофу в России. Назначенный Верховным главнокомандующим генерал Корнилов пытался навести на фронтах порядок и дисциплину, всеми мерами вплоть до введения смертной казни. Он добивался роспуска солдатских комитетов и возврата к единоначалию. Встретив сопротивление как Петроградского совета, так и Временного правительства, Корнилов решился на поход на Петроград. Перед этим он обратился с «Манифестом к русскому народу». В своем манифесте мятежный генерал прямо обвинил правительство и большевистские Советы в сговоре с германским командованием. От офицеров требовали давать подписку о том, что они не поддерживают Корнилова, отказывающихся ожидала расправа. После корниловского выступления последовали многочисленные перемещения среди командного состава, аресты и бесчисленные расправы с офицерами. Волна эта прокатилась по всей России. Только теперь расправа над офицерами приобрела жестокий и даже садистский характер. Офицеры подвергались унижениям и оскорблениям, а их терпеливое отношение к обидчикам еще более раздражали солдат. Постоянно слышатся угрозы убийством, отмечены попытки избиения офицеров. Между офицерами и солдатами произошло окончательное деление на два лагеря, враждебных друг другу. Внутри армии образовались две враждующие стороны, пока еще не имеющие названий, но фактически это были уже красные и белые вооруженные силы.

Боеспособными пока еще оставались авиационные части. Но их локальные бои с противником и победы никакого стратегического значения не имели. Боевые вылеты летчики совершали скорее от отчаяния, нежели в силу необходимости.

30 августа поручик Лойко, прапорщик Сук и подпрапорщик Сапожников совершали патрулирование. Для Ивана это был уже второй боевой вылет в этот день. В 10-30 он атаковал вражеский самолет, который предпочел уклониться от боя. Ближе к вечеру в 18-30 три пилота 9-го истребительного отряда соединились в звено и в районе деревни Язловец атаковали неприятельский «Бранденбург С.1», который, сильно дымя вынужденно сел около Радауца.

Последний бой на Румынском фронте Иван совершил в паре с подпрапорщиком Сапожниковым. 20 сентября 1917 г. над местечком Язловец они заметили вражеский самолет-разведчик. Первым атаковал Иван. После 50 выстрелов у него отказал пулемет, и он уступил свою позицию Сапожникову, который открыл шквальный огонь, после чего вражеская машина перевернулась. Из кабины вывалился летчик-наблюдатель. Самолет с переломившимся крылом и наблюдатель, выпавший из него, разбились возле передовой русских войск, которые и подтвердили победу русских летчиков. Это был последний сбитый в групповом бою поручиком Лойко и подпрапорщиком Сапожниковым самолет на фронтах первой Мировой войны.

За время командования 9-м истребительным авиаотрядом Иван Лойко был награжден еще тремя орденами: Орденом Св. Станислава 3-й и 2-й степени и Георгиевским крестом 4-й степени с лавровой ветвью по представлению солдат отряда. Этот орден Иван не успел уже получить, так как с развалом армии развалилась и наградная система России. Кроме этого Иван Лойко был награжден двумя Рыцарскими Крстами Звезды и Короны за заслуги перед Румынией.

По некоторым документам Иван Лойко свой последний бой провел 21.10.1917 г.

15 ноября 9-й истребительный отряд понес большую утрату: погиб один из лучших летчиков-асов русской авиации Григорий Сук. Из доклада командира 9-го АИО:

« возвращаясь с боевого полета, прапорщик Сук делал поворот на аэродром, скользнул на крыло, а затем, перейдя в штопор, упал и разбился. Летчик умер от полученных в результате аварии ран». Он разбился на своем любимом «Спаде». В 21 год он был полным Георгиевским кавалером. Иван очень переживал смерть боевого товарища еще и потому, что практически война уже закончилась и для авиационных частей, которые сохранили свою боеспособность и верность воинской присяге до последних дней.

Опасаясь того, что организованная и боеспособная армия может выступить против большевиков, последние прилагали все усилия к деморализации и развалу армии. К ноябрю армия практически была уже небоеспособна. Находящиеся на передовой войска с трудом удавалось удерживать офицерам, физическое и моральное уничтожение которых было объявлено генеральной линией большевистской партии. Перед офицерами был нелегкий выбор: оставаться на фронте и служить под властью людей, задачей которых стоит развал государства, или оставить фронт в руках людей, совершенно неспособных управлять войсками. Часть офицеров полагала, что новая власть будет заинтересована в сохранении армии, для чего потребуются их опыт и знания, и склонялась к тому, чтобы признать новую власть Совнаркома. Некоторая часть считала, что верность союзническим обязательствам потеряла какое-либо значение, и сами покинули расположения своих частей. Колебания в офицерской среде были недолгими.

16 декабря был опубликован декрет «Об уравнении всех военнослужащих в правах», который окончательно отстранил от власти офицеров в армии, а следующий декрет «О выборном начале и организации власти в армии» практически провозглашал уничтожение офицерского корпуса. Даже те офицеры, которые смирились с новой властью, были совершенно подавлены. 30 ноября по частям было разослано «Временное положение о демократизации армии», по которому офицерские чины, знаки отличия и ордена вовсе упразднялись. Это вызвало новый подъем озлобления против офицеров, настроение которых было угнетенным и подавленным, благодаря неопределенности их положения, как в настоящем, так и в будущем. Заслуженные кровью награды и погоны, с которыми не могли так легко расстаться боевые офицеры, неоднократно являлись поводом для солдатских самосудов. Более 800 зарегистрированных случаев самоубийств офицеров, не сумевших пережить крушение своих идеалов и крах русской армии. В первой боевой группе капитана Казакова А. А. после оглашения комиссаром отряда этих декретов прапорщик Леман застрелился прямо в офицерской столовой. Этот случай потряс летчиков всего Юго-Западного фронта.

Арестованный генералом Алексеевым по приказу нового Верховного главнокомандующего А. Ф. Керенского за попытку вооруженного переворота генерал Корнилов был перевезен из Могилева в Быхов. К середине ноября в Быховской тюрьме находились 5 главных участников августовского путча – генералы Корнилов, Лукомский, Романовский, Деникин и Марков. После бегства Керенского во время октябрьских событий обязанности главы Ставки принял на себя начальник штаба Ставки генерал-лейтенант Н. Н. Духонин. 9-го ноября В. И. Ленин лично продиктовал приказ о смещении с поста генерал-лейтенанта Духонина и замене его прапорщиком Крыленко. Но пока Главный прапорщик России добрался до Ставки, Духонин своим приказом освободил всех заключенных тюрьмы и приказал им покинуть Быхов. Первыми по поддельным документам уехали из Быхова Деникин, Марков, Лукомский и Романовский. В Быхове остался один Корнилов, который в ночь на 20-е ноября увел за собой из Быхова Текинский конный полк. Все будущие вожди Белого движения направились на Дон.

На следующий день новый Верховный Главнокомандующий прапорщик Крыленко с отрядом петроградских солдат занял Ставку. Кавалер 3-х боевых георгиевских наград генерал-лейтенант Н. Н. Духонин был убит ударом штыка в спину. Больших жертв среди офицеров в самой Ставке не было, но с ее занятием большевиками исчезла последняя преграда, хоть как-то защищавшая офицеров от озлобленной солдатской массы. После заключения Брестского мира армия прекратила свое существование не только де-факто, но и де-юре. Юго-Западный и Румынский фронты 3 декабря были объявлены украинскими, и с середины декабря вовсе перестали согласовывать свои действия со Ставкой.

Последние боевые вылеты самолетов русской авиации состоялись в начале ноября. Вскоре ревкомы армий запретили их совсем. Разрешалось лишь изредка совершать тренировочные полеты над аэродромами. Запрещалось вступать в бой с самолетами недавнего противника. Авиационные отряды захлестнула волна собраний, митингов, выборов и перевыборов. Заключительное обращение генерала Ткачева В. М. к своим пилотам стало реквиемом русскому Военно-воздушному флоту и предоставило летчикам право самим принимать решение и определять свою судьбу:

«Захват Ставки большевиками ставит меня в безвыходное положение…Считаю своим последним нравственным долгом перед Родиной в ее тяжелые дни испытаний бороться всеми силами и средствами с преступниками народа и государства – большевиками. В дни наступившей разрухи и смертельной опасности для нашей многострадальной Родины верю, что наши доблестные летчики до конца исполнят свой долг и останутся на своем тяжелом, но славном посту, вплетая новые лавры в венец нашей родной авиации…»

Первыми покинули 9-й авиационный отряд истребителей летчики-наблюдатели. Поручик Александр Калишевский, на счету у которого было 17 боевых вылетов, кавалер орденов Св. Анны 4-й и 3-й ст., Св. Станислава 3-й ст., еще в феврале 1917 года был откомандирован в Киевскую школу летчиков- наблюдателей.

Следом за ним в апреле 1917 года отбыл в отпуск с дальнейшим переводом в 6-й Сибирский КАО казначей отряда, заведующий артиллерийской частью отряда, прапорщик Константин Фугалевич, на счету у которого было 12 боевых вылетов, за которые он был награжден орденом Св. Станислава 3-й ст.

22 апреля 1917 года был откомандирован из 9-го отряда истребителей в Одесскую авиационную школу старший унтер-офицер Семен Лягуша. 24 апреля он был назначен инструктором авиационной школы Подпоручик Осипов был переведен в другой отряд еще в июле 1917 г.после возвращения из госпиталя. Их дальнейшая судьба неизвестна.

В октябре 1917 года из авиации Румынского фронта в 10-й истребительный отряд были переведены Владислав Наркевич и Владимир Стрижевский. Полный Георгиевский кавалер прапорщик Владимир Стрижевский после октябрьского переворота ушел из авиации, но вскоре был призван на службу в РККА и назначен командиром 1-й Воронежской авиационной группы РККА. 4 ноября 1918 года Cтрижевский перелетел в расположение Донской авиации, где и остался служить. Позже их пути с Иваном опять пересеклись в авиации ВСЮР под командованием генерал-майора В. М. Ткачева. В 1920 году Стрижевский эмигрировал в Югославию в звании капитана, служил в Югославских ВВС. Стрижевский считается основателем гражданской авиации Югославии. Он погиб в авиакатастрофе 22.08.1940 г. и похоронен на кладбище в пригороде Белграда Земуне.

Владислав Александрович Наркевич не принимал участие в гражданской войне и не служил в Красной Армии, но 22.04.1938 г. был арестован и приговорен Тройкой НКВД за «терроризм, антисоветскую пропаганду и агитацию» к высшей мере наказания. 22.06.1938 г. расстрелян.

Штабс-ротмистр Иван Серапионович Циргиладзе, кавалер орденов Св. Владимира IV ст, Св. Анны 4-й и 3-й ст., Св. Станислава 3-й ст. в ноябре 1917 г. был назначен в 6-й АИО. Но затем был переведен в 11-й АИО. Во время Гражданской войны находился в ВСЮР. Эмигрировал вместе с армией Врангеля. В эмиграции проживал во Франции. Скончался 4 июня 1939 года в санатории Вилье (Франция).

Прапорщик Карклин Иван Иванович перешел на сторону красных. В 1918 году он вступил в ВКП(б), после гражданской войны служил командиром эскадрильи в Забайкальском военном округе. Приказом Наркома Обороны № 2492 от 29.11.1935 года ему было присвоено звание комдива, а 11.03.1937 г. был арестован, и 10.06.1938 г. лично И. Сталин и К. Ворошилов подписали расстрельные списки, в которых значился и И. И. Карклин. Власть, которую он завоевывал на фронтах гражданской войны, так оценила его заслуги...

9-й истребительный авиационный отряд как боевая единица прекратил свое существование. 15 декабря 1917 года командира 9-го отряда истребителей Ивана Лойко вызвали в штаб авиации Румынского фронта, расположенный в г. Яссы. Больше в отряд он не вернулся. В отряде на момент отъезда командира оставались Алелюхин и Сапожников.

Сапожников не сразу принял решение о переходе на сторону большевиков. Но в мае 1918 года он вступил в РККА. Григория сразу назначили командиром второго отряда Первой Пролетарской группы. Был награжден орденом Красного Знамени. По поводу награждения большой группы красных летчиков орденами в городе Александровске решили устроить парад. На торжества прилетел на своем трофейном «Снайпе» и Григорий Сапожников. Накануне парада это событие как следует отметили. Утром весь личный состав отбыл в город на парад, а Сапожникова не стали будить. Через полтора часа он проснулся и бросился к своему самолету с черным тузом на фюзеляже. Попытка механика задержать Сапожникова на аэродроме, отключив провод магнето, под угрозой маузера не удалась. Мотор взревел. Самолет взмыл вверх свечкой так круто, что даже 220-и сильный мотор не вытянул свечу. Самолет потерял скорость и рухнул на землю. Хоронили Сапожникова под звуки вальса «Березка», как не раз завещал сам летчик. Так описал в своих воспоминаниях гибель красного летчика Алексей Туманский, бывший командир 34-го КАО, а во время Гражданской войны – красный летчик.

Судьба Федора Алелюхина сложилась так. Судьба Федора Алелюхина сложилась так. Когда Иван Лойко в 1916 году из 30-го КАО отбыл в Жмеренку на формирование 9-го авиаотряда, кавалера Георгиевских крестов 4-й, 3-й и 2-й степени Федора Алелюхина перевели в 14-й КАО на Кавказский фронт, где он, отличившись в боях, получил Георгия 1-й степени и стал полным Георгиевским кавалером.

В отряд к Ивану он прибыл в августе 1917 года.

Когда на имя командира 9-го отряда истребителей пришло письмо от отца Федора Алелюхина с просьбой сообщить, жив ли его сын, Иван отправил телеграмму такого содержания:

«Сообщаю, что летчик подпоручик Алелюхин жив и здоров.

9 истравот. Лойко. 20.11.1917 г.»

Некоторое время после отъезда командира Федор Алелюхин еще оставался в отряде, а затем покинул его.

По некоторым сведениям в 1918 году Федор Алелюхин служил в отряде Петра Франко (сына писателя Ивана Франко) в авиационном полку Украинской Галицкой Армии принимал участие в польско-украинской войне.

В Гражданской войне против РККА не участвовал.

Проживал в г. Малая Вишера Ленинградской области.

8 августа 1937 года бывший офицер без определенного рода занятий Алелюхин Ф. В. был арестован и Особой тройкой УНКВД Ленинградского округа 8 сентября 1937 года приговорен к высшей мере наказания.

Расстрелян 9 сентября 1937 года в Ленинграде.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

За весь период участия в Первой мировой войне, начиная с мая 1915 по 15 декабря 1917 года военный летчик поручик И. А. Лойко совершил около 500 боевых вылетов, участвовал более чем в 100 воздушных боях, одержал 10 побед из них 6 подтвержденных, был награжден 6-ю обер-офицерскими орденами, соответственно его чину и званию:

- орденом Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость»;

- орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом;

- орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами;

- орденом Св. Анны 2-й ст. с мечами;

- орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом;

- орденом Св. Георгия 4-й ст. с лавровой ветвью.

Кроме того, за заслуги перед Румынией он был награжден орденами:

- Рыцарский крест ордена Звезды;

- Рыцарский крест ордена Короны.

(Этот перечень указан лично И. А. Лойко в анкете в 1929 году. Он несколько не соответствует данным РГВИА, по причине неудовлетворительной работы штабной канцелярии в период революционных событий. Прим. авт.)

Октябрьскую революцию Иван Лойко не понял и не принял. Разгул безобразий, анархии и разложения армии по его мнению ничего хорошего для государства не давал. Уничтожение офицерства для него казалось сущим безумием, как и отмена единоначалия в армии. Крушение его личных планов в осуществлении мечты стать летчиком и улучшить свое материальное положение, его боевые награды, дававшие ему право на присвоение звания капитана, а также на некоторые льготы в части пенсионного обеспечения конечно повлияли на выбор его дальнейшего пути. Главной же причиной было то, что его бывшие высшие командиры: генерал Корнилов, генералы Алексеев и Деникина и многие другие, его непосредственный авиационный начальник генерал Ткачев, его многие коллеги по службе сделали свой выбор, отправившись на юг России, где начинала формироваться Добровольческая армия. Именно там было место и Ивана Лойко.

.

|