|

|

VI глава

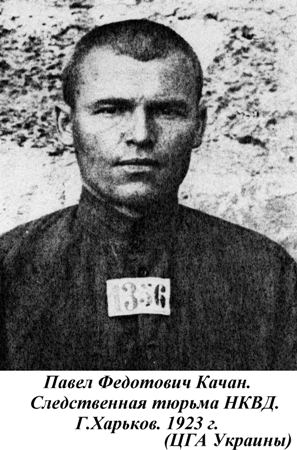

(Глава написана по рассказу И. А. Лойко и П .Ф. Качан, напечатанному в журнале Вестник воздушного флота № 3 за 1924 г.)

Корреспондент журнала «Вестник Воздушного Флота» П. Вольников в статье «Развал авиационной эмигрантщины» - писал: «Двое из наиболее опытных и смелых врангелевских летчиков левой группы (не входящих в число приближенных к генералу Ткачеву - прим. автора): Иван Лойко и Павел Качан, окончательно разочаровавшись во врангелевщине, решили бежать в Россию на аэроплане. Ввиду того, что этот неудачный перелет со многими довольно интересными политическими и техническими обстоятельствами, я полностью помещаю здесь описание бегства, изложенное самими летчиками тт. Лойко и Качаном.

.

«Все было подготовлено окончательно к 6-му августа 1923 года. Карта была хорошо изучена, и путь обозначен прямой красной линией.

Воспользовавшись временем, когда окончились учебные полеты в школе и когда все Юго-Словенские летчики и начальство ушли на завтрак, мы вывели самолет из ангара, и в 9 часов утра поднялись в воздух. С целью экономии бензина тотчас взяли направление и, набирая высоту, стали удаляться.

Погода была безоблачная, только дул значительно сильный встречно-боковой ветер слева. Сербско-Румынскую границу, в ста километрах от места вылета, прошли на высоте 2700 метров.

Сопоставив пройденное расстояние с протекшим от момента вылета временем, мы решили, что путь наверняка будет пройден. Мотор работал идеально. Но вот впереди показалось сплошное облачное море, скрываясь на горизонте впереди нас. Мы проходим немного левее вблизи горы «Темишвара» (в 130 километрах от места вылета) и идем над облаками, так как высота облачного слоя значительно ниже Карпатского хребта, который мы должны пересечь.

Взяв высоту в 4000 метров, мы увидели, что нигде в облаках не видно разрывов или отверстий, через которые, хоть изредка видя землю, можно было бы ориентироваться. Слой облаков был толстый и сплошной. Далеко впереди виднелся ярко освещенный громадный вал облаков, лежащих на вершинах Карпатского хребта. Компаса у нас не было, однако мы отлично пользовались часами и солнцем для определения нашего пути. Мотор неизменно работает хорошо. Мы летим вперед, и вот… уже над валом облаков, лежащих на Карпатах. Впереди все то же безбрежное и сплошное облачное море. Решено лететь до тех пор, пока хватит бензина... Идем вперед… Но вот мотор останавливается, вновь забирает, и так повторяется несколько раз, наконец, остановился и больше не забрал. Бензин кончился…

Мы начали на всякий случай, полого планируя, тянуть вперед. Винт скоро остановился, и мы, быстро спускаясь, зашли в облачный слой. Прорезав его, оказались на высоте 500 метров.

Местность незнакомая, глухая и неровная: на узких нивах много лежит снопов, а местами растет высокая густая кукуруза. Только у самой деревни расстилается невспаханный выгон. Здесь решили спуститься и довольно удачно сели с небольшим прокатом. Моментально к нам прибежало человек 30 жителей. Слышим, говорят по-русски. Сначала мы обрадовались, полагая что сели на русской территории, но, спросив название деревни и найдя ее на карте, убедились, что не долетели километров 50 до границы и сели в Бессарабии. Сразу решено было бежать от самолета, но сделать это нужно было так, чтобы не бросилось в глаза жителям, стоящим возле самолета. Спрашиваем, какое начальство есть в деревне? Говорят, два румынских жандарма.

Мы сделали вид, что довольны таким ответом, попросили сторожить машину и, спустившись с косогора, к опушке деревьев, пользуясь растущим кустарником, прошли некоторое расстояние и скрылись в густой кукурузе. Рассмотрели хорошенько карту, оказывается, спустились у деревни Стурзовка в 15 верстах северо-западнее города Бельцы. Расстояние в 650 километров нами было покрыто в 4 часа 40 минут, то есть летели со скоростью 145 километров в час. Решаем пробираться в направлении на Могилев, и там попытаться ночью переплыть Днестр. Обидно было до слез, что пропала машина. Ведь не отклонись мы в сторону из-за ветра, были бы в России и доставили бы самолет. Делать уж нечего. Решили не идти по дорогам и не проходить деревень. Вылетели мы натощак и были очень голодны, поэтому стали питаться сырой кукурузой. Обходя деревни и другие препятствия, пробираемся вперед. Две ночи провели в поле, в снопах, и после полудня на третий день подошли к Днестру у деревни Рудь, верстах в 8 ниже Могилева-Подольского. Выбрали для более близкого подхода к Днестру глубокий заросший густыми кустами и деревьями овраг и направились по нему к берегу. Так как от питания кукурузой мы расстроили себе пищеварение и сильно ослабли, а пловцы мы плохие, то боялись, что не подкрепившись не переплывем. Решили добыть хотя бы хлеба. В этом овраге, у самого берега Днестра, оказался монастырь, в котором, по рассказам встреченного в овраге пастуха-мальчика, можно было получить хлеба. Заходим во двор монастыря и сразу встречаем попа и просим хлеба. Ответив на его вопрос, что мы техники, починяли сельскохозяйственные машины и идем домой в Атаки, мы последовали, по его просьбе, вглубь двора, где заметили румынских солдат.

Поняли опасность, но солдаты не обратили на нас никакого внимания, приняв нас за рабочих, работающих во дворе. Поп, оставив нас, подходит к ним и что-то говорит. Один из солдат тотчас берет винтовку и, подойдя к нам, кричит по-румынски:

- Руки вверх!

Сделали обыск. Отняв наши документы и карту, он решил, что мы – русские шпионы и потребовал признаваться, иначе нас будут бить и принудят к признанию. Пришлось все объяснить. Отнеслись к нашим объяснениям с большим недоверием и пригрозили избиениями. Под конвоем отвели в деревню Арианешти. Было уже темно. Переночевали. На следующий день после допроса отправили в Атаки для допроса в сигуранце, т. е. тайной полиции. Провели еще ночь в комендатуре, а затем по железной дороге были отправлены через станцию Окница, где был штаб погранполка, в Бельцы, в штаб 7-й дивизии. Там вновь были опрошены, узнали, что самолет был приведен людьми в Бельцы из-за неимения поблизости мест для взлета и улетел в Яссы с румынским летчиком. Здесь нас все же хорошо накормили. Переночевали ночь и были отправлены поездом в Кишинев в «комендамент», т. е. главный военный штаб, откуда сразу препроводили в тюрьму, где изолировали нас в отдельной камере. Здесь мы видели, каким зверским избиениям, без всякой причины, подвергаются заключенные русские; нас пока не трогали, считая особо важными преступниками. Тщательно следили, чтобы с нами не разговаривали солдаты из караула и чтобы нам не доставляли газет. Через пять дней нас вызвали в «комендантскую» для допроса. Опрашивал королевский комиссар, довольно хорошо владевший русским языком. На наш вопрос, что нас ждет, он ответил, что нас вернут обратно в Юго-Славию, так как Румыния – союзница Юго-Славии и не может скрыть таких преступников, которые украли военный аэроплан и будут обвиняться в шпионаже, в отношении Юго-Славии, и в большевизме. Нам это отнюдь не улыбалось, так как ждал верный расстрел, на основании «Закона о защите державы» и при враждебном отношении русской эмиграции, которая уже знала, что мы – большевики. Отвели после допроса обратно в тюрьму. Мы решили при обратном отправлении в Юго-Славию во что бы то ни стало бежать, так как впереди все равно верная смерть. Настроение было крайне угнетенное. Проходили утомительные дни и недели, а мы все еще сидели. Наконец, сидим уже два месяца, 6-го октября нам неожиданно сообщили, что нас отправляют в Бендеры для отправки через Днестр. Это нас еще не могло обрадовать, так как мы узнали, что желающих отправиться в Россию румыны убивают на Днестре. 7-го вечером нас отправили в Бендеры; ночь провели в смрадной камере гауптвахты. 8-го октября отправили в пограничную роту, а оттуда, 9-го октября, в деревню Кауканы на кордон, где было выбрано место переправы. Там оказалось еще 9 человек подлежащих переправе русских беженцев. Мы решили, что если нас поведут к месту переправы отдельно, а не в этой группе, то нужно бежать, так как ряд фактов подтверждал наши опасения, и пришлось переживать неприятные минуты. Однако, часа в два ночи, под сильным конвоем, во главе которого был румынский офицер, повели нас со всеми к берегу. Там офицер разделил нас на две группы для переправы, причем в нашу компанию из четырех человек вошел подозрительного поведения русский, по всему было видно, что румынский агент, и мы боялись, что он посылается с нами, чтобы убить нас на русской стороне, чтобы в случае чего румыны могли приписать преступление русским часовым. К лодке была привязана проволока, чтобы можно было вернуть ее обратно, так как румыны боялись дать своего лодочника. Два раза нас тянули обратно, так как проволока сильно тормозила, и дальше середины реки нельзя было продвинуться. Ко всему, лодка была дырявая и быстро наполнялась водой, которую мы не успевали отливать полетным шлемом, и чуть не потонули. Только в третий раз, когда мы свернули проволоку в моток и взяли с собой, оставив один конец привязанным к румынскому берегу, благополучно достигли русского берега. Подозрительный русский бегом бросился в кусты и скрылся. Его приметы мы описали впоследствии в Тираспольском ГПУ. Просидев на берегу в кустах до рассвета, так как боялись идти по берегу, утром явились на наш кордон, а затем в Тирасполь в ГПУ, где нас очень хорошо встретили, сказали, что знали о нас из газет, хорошо накормили и затем приступили к допросу. По окончании его нам дали записку и сказали, чтобы мы шли в город, нашли указанную в записке гостиницу, в которой нам должна была быть отведена комната. Без всякой охраны мы отправились в город, устроились, и на другой день по окончании дел нас отправили в Одессу. Из Одессы с сотрудниками ГПУ прибыли скорым поездом в Харьков, где через некоторое время дело наше выяснилось, и мы были освобождены, нашли истинно братский и теплый прием со стороны красных летчиков и помощь со стороны авиационного начальства».

6-го декабря 1923 года оба летчика были освобождены из-под стражи. Некоторое время они находились в харьковском авиационном отряде вместе с теми летчиками, против которых они воевали в Гражданскую войну. Эту довольно необычную ситуацию П. Вольников описывал так: «Никто не бросил ни одного упрека, не было даже и намека на выражение насмешки или мести, ибо все отлично понимали, что бывшие врангелевцы за свои ошибки, кроме вынесенных ими физических испытаний, морально достаточно наказаны угрызением собственной совести. Частенько в шуточном тоне авиаработники с перебежчиками обменивались взаимными комплиментами из воспоминаний боевой работы: Лойко признавались, что он отличный стрелок и меткий бомбометчик, а Лойко в свою очередь рассказывал как они целой группой в панике удирали от одного нашего».

В газетах случай с угоном самолета также освещался и в России, и за рубежом.

Именно благодаря тому, что случай угона самолета пресса не обошла своим вниманием ни за рубежом, ни в Советской России, это и спасло Ивана Лойко и Павла Качана от неизбежных репрессий.

Естественно, что в эмигрантской среде факт угона самолета произвел эффект разорвавшийся бомбы. Бывшие летчики Белой армии после этого случая не могли рассчитывать на работу пилотами не только в военной, но и в гражданской авиации приютивших их стран. Для пропагандистской машины СССР этот факт явился дополнительным и ярким доказательством преимущества новой системы, которая привлекает людей, даже тех, которые противостояли ей с оружием в руках. Но это и самая гуманная система, умеющая прощать.

В статье автор описывает те сильные впечатления, которые произвела на беглецов обновленная Россия: «Говоря откровенно, при полете в Россию мы все же испытали большую тревогу, не зная ничего определенного, как к нам отнесутся и как с нами поступят и можно ли действительно существовать в России. Конечно, это – результат всех тех скоплений лжи, которую распространяют о России за границей. Ведь не имея кроме нее ничего, невольно является мысль, что если во всей лжи содержится десятая доля правды, то все- таки нельзя ехать в Россию. Но нами был решен вопрос так – лететь хотя бы на самое плохое, хотя бы рисковать жизнью, но лететь на родину, чтобы не числиться в списках истинных врагов родного народа и сказать правду обо всем.

Далее автор пишет: «Не вызывает также сомнений их раскаяние в вооруженном восстании против Советской власти – оно вполне искренне.

Однако надо им отдать справедливость в том, что они раньше других своих бывших соратников поняли, не только бессмысленность дальнейшей борьбы с большевизмом в России, но и то, что большевизм не утопия и не выдумка каких-то досужих умов, а строго научный и исторически неизбежный этап в общественной жизни человечества».

.

Так была изложена версия побега в официальной советской печати в феврале 1924 года, то есть через полгода после побега.

Зарубежная пресса до 10 августа не публиковала никаких сведений о побеге из Нового Сада русских летчиков. Это объясняется тем, что три дня командование авиации Королевства СХС считало, что самолет с пилотами потерпел аварию, и тщетно пыталось определить место его падения. Лишь 10 августа 1923 года в ежедневной белградской газете «Политика» № 5493 была напечатана заметка: (Здесь и далее приведены переводы статей и примечания А. Арсеньева, далее А. А.)

.

«ВЫЛЕТЕЛИ, А НЕ ПРИЛЕТЕЛИ ОБРАТНО»

Нови Сад, 9 августа.

За последних два дня здесь много толкуется об одном характерном событии, происшедшем на здешнем аэродроме.

В здешнем авиационном подразделении нашей армии состоит на службе и несколько русских офицеров, славившихся своими искусственными бравадами на самолетах. Они оказались совестными на службе и полностью оправдывали доверие наших военных властей. Однако, произошла большая неожиданность.

Два дня один офицер авиации, русский, до сих пор всегда пунктуальный на службе, вылетел в намеченное время с одним механиком, тоже русским. Им было задано время полета, но они в этот срок не возвратились, как это обыкновенно делали. Уже наступили сумерки, а их всё не было. Комендант безуспешно справлялся у дежурных офицеров, что с самолетом, но никто не был в состоянии ответить. Власти направили запросы во все стороны, не обрушился ли где какой самолет, но до сих пор ни с одной стороны ответа не последовало, а и офицер не обратился в свою команду о каком- либо происшествии, связанным с полетом.

Вопреки факта, что командование авиаций до их пор не выдало в связи с этим какое-либо сообщение, по городу проносятся слухи, что русские на самолете улетели в Россию. Командование авиацией предприняло следствие»..

После этой заметки почти в каждом номере газеты «Политика» этому неординарному событию было уделено внимание. Вот некоторые из опубликованных материалов:

«Политика», № 5494 от 11 августа 1923 г.

Побег русских летчиков из Нови Сада на государственном аэроплане.

Нови Сад, 10 августа.

Загадочное исчезновение двух летчиков, русских, уже сегодня разъяснено. Офицера звать Алексей (так!) Лойков (так! – прим. А. А.). В Армии Врангеля он был летчиком-полковником. В нашу армию принят по контракту. Его спутник, вместе с ним совершивший побег, механик капитан Качан, также был принят в нашу армию по контракту. Следствие показало, что оба русских уже несколько дней заранее подготавливали побег. Пять дней тому назад они извлекли (из ангара – прим. А. А.) новисадского аэродрома новейший самолет французской системы, недавно прибывший из Парижа, который нашему государству обошелся в полтора миллиона динар, наполнили его резервуары бензином, и помимо того подготовили еще два боченка с бензином – таким образом снабдившись совершить путешествие длиною в 1.500 км. От Нови Сада до границы с Бесарабией по воздушной линии всего 900 км. – значит, они были достаточно снабжены (горючим – прим. А. А.) для путешествия в Россию.

Сенсационное сообщение опубликовала ежедневная газете «Застава» Органа Радикальной партии в Новом Саде:

Ежедневная газета ЗАСТАВА (Застава (серб.) = знамя, флаг).

Орган Радикальной партии. Нови Сад

№ 180, суббота, 11 августа 1923, стр. 3:

ЛОЙКОВ. - В связи с побегом русского летчика, полковника Лойкова, совершившего побег на нашем военном самолете, нам стало известно, что несколько дней до побега Лойков получил письмо от Управления Военной академии в Москве, которым приглашается преподавать в этой академии. Не имея средств для оплаты дороги до Москвы, ни паспорта, вероятно именно таким виртуозным способом он решил проблему дорожных издержек и средств для приобретения паспорта.

«Политика», 15 августа 1923 г., страница 5.

САМОЛЕТ ИЗ НОВИ САДА – Обнаружен в Бесарабии

Бухарест, 14 августа.

Из Кишинева сообщают, что в Бесарабии, вблизи Днестра, обнаружен один самолет типа «Бреге». Военные власти установили, что аппарат собственность Королевства СХС.

Вне сомнения, это самолет, на котором из Нови Сада совершил побег русский полковник Лойков. Вопреки самых подробных поисков, румынским властям не удалось найти Лойкова, которому уже, вероятно, удалось перейти Днестр и оказаться в России.

Самолет находится в исправности и будет возвращен в Нови Сад.

Сообщение из Бухареста поступило в Белград тогда, когда оба беглеца уже были задержаны и содержались в Кишиневской тюрьме. Однако румынские власти предпочитали скрывать факт задержания летчиков, хотя не возражали против передачи самолета Королевству СХС.

.

16 августа свое отношение к факту побега Лойко и Качана из Нового Сада высказала на страницах газет и русская эмиграция:

ВРЕМЕ, № 594, четверг, 16 августа 1923, стр. 4:

ПОБЕГ РУССКИХ ЛЕТЧИКОВ – Сообщение Общества российских офицеров военно-воздушного флота.

Собрание Общества российских офицеров военно-воздушного флота в Королевстве СХС, заслушав отчет о побеге бывшего полковника, военного летчика Лойко на сербском самолете типа «Бреге», 6 августа 1923 года, и ознакомившись с данными, которыми располагает Правление Общества, данными имеющими отношение к поведению упомянутого авиатора в течении его пребывания в Королевстве СХС, - приняло решение известить общественность о следующем:

1) Летчик Иван Лойко не был принят в Общество российских офицеров военно-воздушного флота в Королевстве СХС. (Решение бывших старших начальников и высших чинов авиации, от 26 августа 1922 года);

2) Из состава Русской армии (Лойко – А. А.) выбыл после эвакуации Крыма;

3) Проявляя свои несимпатии к Русской армии, он русскую военную форму принципиально не носил;

4) В сербской авиации контрактуально не служил (так! – прим. А.А .);

5) Афишировал свои симпатии к большевикам и желание состоять у них на службе, о чем было известно сербским властям.

Поведение Лойко к Королевству СХС, к государству, принявшему стольких людей из России, Общество находит черной неблагодарностью, сам поступок считает воровством, а в отношении русской эмиграции – как предательство и провокацию, цель которой - порча хороших отношений между сербами, хорватами и словенцами и русскими.

Председатель Центрального правления Общества, военный летчик, генерал-майор Ткачев; генерал-майор Степанов; и. д. Председателя Белградского отдела Общества, генерал-майор Марков; полковники: Шебалин, Антонов, Коровников, Романовский, Стрижаков, Лазаревич (серб – прим. А. А.); подполковники: Кованько, Дембовецкий, Попов; капитаны: Байдак, Тихомиров, Шуринов, Березицкий, Соколов, Кованько; поручики: Семенов, Лобач-Жученко; подпоручики: Пожарский, Гроздов, Дабровский; капитаны 2-го класса: Никитин, Марш-Маршал и др.

С оригинала – верно: Секретарь Центрального Правления Общества, полковник Антонов. 12-го августа 1923 года, Новый Сад.

.

Только через две недели после задержания и ареста Лойко и Качана румынские власти обнародовали факт ареста беглецов, опровергнув тем самым сообщения ряда газет о том, что Лойко и Качан благополучно долетели до Одессы, откуда телеграфировали авиационному начальству о своем бегстве. Но поток информации и дезинформации в СХС на этом не закончился.

.

«Политика», № 5512, 28 августа 1923 г., страница 5.

ПОЛКОВНИК ЛОЙКОВ ПОЙМАН

(Сообщение «Политике»)

Нови Сад, 27 августа.

Военное министерство проинформировано, что румынские власти в окрестностях города Яссы поймали русского полковника Лойкова и капитана Катас-а (так! - прим. А. А.), недавно совершивших побег на нашем военном самолете типа «Бреге». Таким образом, все известия о том, что беженцы прибыли в Одессу и дали о себе знать по беспроволочному телеграфу, оказались неверными.

Оба дезертира будут возвращены на нашу территорию и переданы военному суду. Новисадское авиационное командование сегодня приняла приказ от Военного министерства направить в Яссы двух офицеров с заданием пригнать в Нови Сад самолет, на котором был совершен этот побег.

Сегодня с этой целью на самолете французско-румынской компании вылетели летчик капитан Эмиль Навратил и механик Эдвин Матачич.

Политика», № 5514, пятница, 31 августа 1923 г.

ПОЛКОВНИК ЛОЙКОВ ПРЕПРОВОЖДЕН

Нови Сад, 30 августа.

Сегодня под стражей препровождены в Нови Сад полковник Лойков (так!) и капитан Качан (так!), которые, как известно, попытались совершить побег на самолете в Советскую Россию. После короткого допроса, проведенного над ними, оба были отправлены в военную тюрьму.

Эту дезинформацию власти Королевства СХС очевидно сознательно разрешили опубликовать, чтобы успокоить общественное мнение по отношению к русским эмигрантам, а также для предупреждения русских летчиков, находящихся на службе в авиации СХС, о неотвратимости наказания, которое не обошло стороной и руководителей военного ведомства Королевства СХС:

ЕДИНСТВО, № 1244, суббота, 25 августа 1923, стр. 2:

ГЕНЕРАЛ УЗЕЛАЦ УВОЛЕН.

Из хорошо осведомленных источников сообщают, что вчера по телеграфу отстранен от должности и отдан в распоряжение (военному министерству, вероятно – прим. А.А.) комендант нашей воздушной флотилии, генерал Милан Узелац. Исполнение должности коменданта авиации временно доверено полковнику Рихтеру.

Как слышно, генерал Узелац сменен из-за частых аварий самолетов, а в первую очередь - из-за недавнего побега двух русский, которые бежали в Россию на нашем дорогом самолете. Против генерала Узелаца велась в последнее время кампания и в среде общественности, поэтому, по всей вероятности, его вопрос будет поднят и в Парламенте, со стороны нескольких депутатов.

ЕДИНСТВО, № 1251, 2 сентября 1923, стр. 3:

Новый комендант воздушной флотилии

В Нови Саде, назначен Драгомир Станоевич, полковник.

ЕДИНСТВО, № 1261, пятница, 14 сентября 1923, стр. 2-3:

НАШ САМОЛЕТ ВОЗВРАЩЕН. Капитан Навратил вернулся на самолете в Нови Сад.

Нашей публике (так!) известно, что недавние (так!) русские полковник Лойков (так!) и капитан Чачан (так!), состоявшие на службе в нашей авиации, попытались убежать в Россию на нашем самолете новейшей системы. Они приземлились на бессарабской границе, где были пойманы и сейчас находятся в тюрьме в Бухаресте. Самолет возвращен нашей стране.

10 сентября, в 4 часа после обеда, прибыл на новисадский аэродром на этом самолете наш капитан авиации Мирослав Навратил. Он прилетел на самолете из Ясс (бессарабская граница), по воздушной прямой примерно 900 км. Летел он по двум этапам: Яссы-Бухарест, Бухарест-Нови Сад, минуя Карпаты.

Таким образом, нашей стране возвращен самолет и спасено полтора миллиона динар.

Некоторые газеты Белграда и Нового Сада, а также и политические журналы к эпизоду угона самолета возвращались неоднократно, особенно при обсуждении вопросов установления дипломатических отношений между Югославией и СССР. Советская периодическая печать по данному вопросу хранила молчание в течение года. Лишь накануне Дня Красной Армии журнал «Вестник Воздушного Флота» опубликовал статью журналиста Вольникова, изложенную в начале главы.

.

Много лет спустя генерал-майор И. К. Спатарель, бывший механик, обслуживающий самолет командира 30-го КАО штабс-капитана Земитана, отлично знавший Ивана Лойко, в своих воспоминаниях так отзовется о этом поступке: «Два бывших врангелевских летчика, кстати самых лучших, Иван Лойко и Павел Качан еще в 1923 году вернулись в Советский Союз. Похитив самолет «Бреге» из королевской пилотской школы в Югославии, они совершили мужественный перелет через горы, в облаках. Но бензина для того, чтобы долететь до России у них не хватило. Пришлось сесть в Румынии. Оттуда они с большим трудом вырвались на Родину. Их простили, и они служили в советской авиации».

.

Яркая политическая окраска всех публикаций в советской и в зарубежной прессе относительно побега лучших врангелевских летчиков затмила ряд вопросов о причинах оказания содействия беглецам румынскими властями. Фактически после задержания беглецов румынскими жандармами события развивались иначе…

Когда их доставили в Кишинев и поместили в тюрьму, Иван и Павел поняли, что румынская контрразведка намерена действительно вернуть их назад в Королевство СХС. Их уверенность еще более окрепла, когда на одном из допросов Ивану сказали, что угнанный самолет из Ясс югославскими летчиками уже доставлен в Белград. Та же участь ожидает и самих угонщиков. По законам Королевства им грозила смертная казнь, и никаких смягчающих обстоятельств не было, и быть не могло. Более того, письмо, оставленное Иваном для коменданта города Новый Сад, являлось доказательством преднамеренного и продуманного неблагодарного поступка по отношению к стране, предоставившей им кров. Возмущенная их поступком русская эмиграция будет просить у судебных властей Королевства только смертной казни. Для Лойко и Качана передача их властям Королевства означала верную смерть. Один из сокамерников по кишиневской тюрьме, фамилию и имя которого позднее Иван не мог вспомнить, посоветовал найти кого-либо из могущественных покровителей, знающих о заслугах перед Румынией военного летчика Лойко, который мог бы посодействовать тому, чтобы их не возвращали назад. От этого «неожиданно хорошо осведомленного» сокамерника Иван узнал, что знакомый ему по Румынскому фронту летчик Фотеску, в настоящее время в звании полковника служит в штабе румынской авиации. Посовещавшись, Лойко и Качан решили обратиться с письмом к полковнику Фотеску, в котором ходатайствовали о предоставлении им возможности остаться в Румынии и служить в румынской армии. Это письмо было передано следователю сигуранцы, который выслушал арестованных и забрал письмо. Потянулись долгие дни ожидания. Когда их доставили в Кишинев и поместили в тюрьму, Иван и Павел поняли, что румынская контрразведка намерена действительно вернуть их назад в Королевство СХС. Их уверенность еще более окрепла, когда на одном из допросов Ивану сказали, что угнанный самолет из Ясс югославскими летчиками уже доставлен в Белград. Та же участь ожидает и самих угонщиков. По законам Королевства им грозила смертная казнь, и никаких смягчающих обстоятельств не было, и быть не могло. Более того, письмо, оставленное Иваном для коменданта города Новый Сад, являлось доказательством преднамеренного и продуманного неблагодарного поступка по отношению к стране, предоставившей им кров. Возмущенная их поступком русская эмиграция будет просить у судебных властей Королевства только смертной казни. Для Лойко и Качана передача их властям Королевства означала верную смерть. Один из сокамерников по кишиневской тюрьме, фамилию и имя которого позднее Иван не мог вспомнить, посоветовал найти кого-либо из могущественных покровителей, знающих о заслугах перед Румынией военного летчика Лойко, который мог бы посодействовать тому, чтобы их не возвращали назад. От этого «неожиданно хорошо осведомленного» сокамерника Иван узнал, что знакомый ему по Румынскому фронту летчик Фотеску, в настоящее время в звании полковника служит в штабе румынской авиации. Посовещавшись, Лойко и Качан решили обратиться с письмом к полковнику Фотеску, в котором ходатайствовали о предоставлении им возможности остаться в Румынии и служить в румынской армии. Это письмо было передано следователю сигуранцы, который выслушал арестованных и забрал письмо. Потянулись долгие дни ожидания. Через две недели Лойко и Качан были вызваны на допрос в канцелярию сигуранцы, где допрашивающий офицер спросил их, согласны ли они с возвращением в СХС и показал им телеграмму, которая требовала их письменного согласия на возвращение. Так как телеграмма была написана на румынском языке, Иван попросил перевести ее текст на любой знакомый ему язык. Тогда офицер спросил их, согласны ли они «быть полезными, находясь в СССР, по линии разведывательной работы в пользу Румынии». Загнанные в угол арестованные вынуждены были дать согласие, считая, что фактически никакой разведывательной работой на территории СССР они заниматься не будут. Их основная цель может быть достигнута только в том случае, если они фиктивно дадут согласие на сотрудничество. Связь с румынской разведкой они должны были поддерживать перепиской со знакомыми эмигрантами через Варшаву или Берлин. Получив согласие от них, из-под стражи они освобождены не были. Через несколько дней их вернули в Бендеры а затем переправили через Днестр на советскую сторону.

При задержании их пограничниками Тираспольского отряда ОГПУ, они, конечно же, умолчали о том, что для беспрепятственного возврата в СССР были вынуждены дать фиктивное согласие на сотрудничество с румынской разведкой. Опасаясь утраты доверия со стороны советских органов и последующих репрессий, в том случае, если они вскроют истинную причину содействия румынских властей в переходе границы, не были лишены оснований. Так, вернувшийся в СССР бывший летчик-наблюдатель 4-го авиационного отряда ВСЮР Иван Михайлович Сусалин после сдачи ОГПУ был направлен в Москву, где и был расстрелян. Летчик 5-го авиаотряда ВСЮР Сергей Александрович Грабовский, вернувшийся в СССР, был приговорен к 10-ти годам ИТЛ, отправлен в Соловецкий лагерь, где и был расстрелян.

Пока же оба летчика были искренне уверены в великодушном отношении к ним власти и полном прощении их.

|