|

|

V. ПОКОРЕНИЕ СВЕРХЗВУКА. КАЧА

.

1

.

Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков, куда прибыл капитан Полуйко с Алтая вместе с молодыми лётчиками старшими лейтенантами Виктором Волошиним, Владимиром Линником, Евгением Пантелеевим и Борисом Пашниним, базировалось в Сталинграде. Cошли с поезда вместе с жёнами и детьми на станции Волгоград в необычную для них тридцатипятиградусную жару. Одетых по-сибирски, их обдало жаром, будто в сауне. Разместили семьи на вокзальных лавах и поспешили в штаб училища, чтоб успеть получить назначение в полк до закрытия отдела кадров, так как уже перевалило за полдень. Полки, где могли служить прибывшие, базировались в Бекетовке, что рядом с Волгоградом, Котельниково, что к югу в 150 км, и в селе Лебяжье, что в 200 км к северу. Первый полк имел учебные самолёты Л-29, на которые он недавно перевооружился, оставив Як-18, два других полка имели боевые самолёты МиГ-17.

Добравшись до штаба училища, лётчики представились заместителю начальника училища по лётной подготовке. Николай Полуйко был неприятно поражён тем, что в лице полковника, который их принял, сидя за широким столом, он признал того же Титова, который когда-то его принимал в Толмачёво и не обратил внимания на его просьбу.

„Надо же так, ― подумал он, ― не будет удачи”.

Полуйко, как старший по званию, доложил полковнику о прибытии. Он и должен был вести переговоры с начальством по договорённости с другими прибывшими офицерами.

Полковник мрачно посмотрел на выстроенных в шеренгу офицеров и спросил:

― Откуда?

― Из Сибирского училища лётчиков, ― ответил Полуйко, обливаясь потом под суконным кителем, затянутым ремнями.

― На каких самолётах летали?

― На МиГ-15бис. Мы все из одного полка.

― В каком полку вы желаете служить? ― услышали лётчики то, чего не ожидали услышать.

Полуйко ответил за всех:

― Мы не знаем полков. Хотелось бы в полк боевых самолётов и туда, где лучше решается жилищная проблема. У нас у всех семьи, кое у кого по двое детей.

― Ну, тогда Лебяжье. Жильё вы там получите. Идите в отдел кадров. Оформите предписание и вперёд.

Документы оформили быстро, но и день уже заканчивался. Вечерело, когда они вернулись на вокзал, где их с нетерпением ожидали жёны и дети, изнывая от жары.

Нужно было возвращаться той же железной дорогой, которой они ехали в Сталинград. Поезд, который останавливался на станции Лебяжье, шёл только утром, ночь предусматривалось провести на вокзальных лавах. Спать не хотелось, да и было нестерпимо душно. Дневная жара спадала медленно. Дети нервничали.

Время тянулось долго. Ходили на привокзальную площадь курить. На противоположной стороне привокзальной площади высилась фигура „вождя всех народов” Сталина. Она снизу подсвечивалась двумя прожекторами. Лётчики подошли ближе к памятнику, всматриваясь в знакомые черты лица. Они ещё не знали, что видят его в последний раз. Когда очередной раз они вышли выкурить до горечи надоевшую папиросу, памятника уже не было. Никто из них не видел, как его снимали. Когда они подошли к месту, где он стоял, то не видно было и следов от памятника ― они были присыпаны свежей землёй.

Никто им не сказал, что станция Лебяжье ― это не село Лебяжье, за 300 метров от которого располагался военный городок, где во временных недостроенных сооружениях базировался полк, а за ним уже и аэродром. Село Лебяжье было за десяток километров от одноименной станции, которая была фактически разъездом и не имела других сообщений с воинской частью, кроме полевой тропинки, которой уже давно никто не ездил.

― Ой, горе, ― жалостливо вымолвила пожилая женщина с фуражкой железнодорожника на голове и свернутыми флажками в руке. ― Вам же нужно было выходить на станции Петров Вал. Там военный городок, где живут лётчики, а аэродром ― вот там, за рекой, но здесь её перейти невозможно, нужно обходить почти до Петров Вала. Транспорта в нас нет. Нужно ожидать до вечера, пока будет идти рабочий поезд из Саратова. Более никакой здесь не останавливается.

Решили разделиться. С женщинами и детьми остаётся Пантелеев и Линник, они будут ожидать, пока не придёт поезд, Волошин с Пашниним идут на станцию Петров Вал и выясняют вопрос размещения на ночь семей, а Полуйко с приписными документами идёт в штаб воинской части и докладывает о прибытии.

Разморен жарой, Николай подходил к военному городку, огороженному колючим проводом. Ноги в сапогах упрели и нестерпимо пекли. Он прошёл проходную и здесь же оказался у штаба полка, который располагался в устаревшем сборно-щитовом одноэтажном строении барачного типа.

Командир полка подполковник Меркулов был только назначен и ещё не появлялся в полку. Его обязанности выполнял заместитель командира полка подполковник Макаров. К нему и обратился капитан с докладом о прибытии к новому месту службы. Он доложил, что другие офицеры занимаются решением вопроса жилья. Подполковник сказал, что пока свободного жилья нет. Не все квартиры освободили офицеры ушедшей части, и что в ближайшее время квартиры будут, а теперь несколько недель нужно где-то найти в частном секторе станции Петров Вал. Предписание отдать в строевое отделение и кадров, чтобы поставили на довольствие. Завтра быть на построении полка ― он представит прибывших офицеров личному составу и распределит их по эскадрильям.

Капитан сдал документы и пошёл к жилищному городку искать своих. По его расчётам они уже должны быть в Петровом Валу.

Аэродром Лебяжье строился для бомбардировочной части, которая была вооружена самолётами Ил-28. По-видимому, планировалось использовать более тяжелые бомбардировщики, ибо бетонную взлётно-посадочную полосу построили шириной 80 метров и длиной 2,5 км. Толщина бетона позволяла выполнять посадку самолётам любого веса. Широкие дорожки для руления и стоянки самолётов покрывали значительную площадь аэродрома. Аэродром был оборудован централизованной заправкой самолётов топливом и воздухом и электрооборудованием для запуска двигателей самолётов, светотехническими и радиотехническими средствами, которые позволяли выполнять полёты днём и ночью и в сложных метеорологических условиях при минимуме погоды. Аэродромные сооружения (командный и командно-диспетчерский пункт, технико-эксплуатационная часть, ангар, склады вооружения, горючего, технические дома эскадрилий, позиция подготовки ракет, места для отдыха и подготовки лётного состава к полётам) в основном были построены. Со станции Авилово аэродром соединяла железнодорожная ветка, которой подвозилось горючее и другое имущество, необходимое для деятельности авиационной части.

Не успели прежние хозяева лишь достроить военный городок, в котором, кроме двух казарм для военнослужащих срочной службы и двух столовых, ничего не построено. Штабы полка, батальона аэродромно-технического обеспечения, дивизиона радиотехнического обеспечения, санитарная часть, клуб и другие мелкие подразделения размещались в ветхих сборно-щитовых казармах, что остались от размещения прежних строителей аэродрома.

Жилой городок для офицерского состава разместили в пяти километрах от аэродрома, на околице села Петров Вал. Тогда, с целью предотвращения поражения одним ядерным ударом обоих объектов, так располагались жилые городки от аэродромов, создавая непрерывные проблемы с перевозкой личного состава на аэродром и с аэродрома.

Полуйко нашёл своих на небольшом вокзале. Волошин решил жилищную проблему таким образом. Сегодня все ночуют в комнатах отдыха на вокзале, кроме Пашниних, которые нашли уже частную квартиру. Завтра четыре семьи переезжают в частный дом одного из демобилизованных офицеров, который живёт один с женой в двухэтажном доме.

― Даёт каждой семье по комнате при условии ― не более как на месяц. Сегодня хозяева приготовят комнаты. Только нужно договориться в воинской части о кроватях, ― рассказал Волошин.

― Как же они выдержат такой лагерь ― нас взрослых восьмеро и шестеро детей? ― удивился Полуйко.

― Хозяин ― подполковник запаса, служил где-то за полярным кругом, уволился три года тому назад, построил особняк, разбил садик, даже вырыл в своей усадьбе ставок. Сидит теперь на нём и ловит рыбу. Согласился с радостью оказать помощь отверженным офицерам. Говорит, что за свою службу привык к тому, чтобы друг другу помогали, без этого бы и не выжил.

― Ну и ну, ― протянул Полуйко. ― Завтра нас будут представлять полку. Отъезд от ДОСов в семь часов. Построение в восемь тридцать. На продовольственное обеспечение поставят в столовой с завтрака. После построения будем просить предоставить время для обустройства.

Полк выстроился на площадке возле казармы. Прибывшие офицеры ― на левом фланге. Начальник штаба подал команду „Смирно!” и, чеканя шаг, пошёл навстречу исполняющему обязанности командира полка. На приветствие строй в сотню глоток гаркнул:

― Здравия желаем, товарищ подполковник!

Подполковник дал команду прибывшим офицерам выйти перед строем. Офицеры стали шеренгой перед строем полка. Полуйко смотрел на офицеров, стоящих перед ним, видел не каждого из них, а общую массу. Постепенно лица проявлялись более чётко, и, вдруг, он прямо перед собой увидел знакомое лицо с широкой улыбкой ― Генка Давиденко! Он делал гримасы, подбрасывал подбородком, показывал большого пальца кверху, мол, здорово!

Капитана Геннадия Ивановича Давиденко Полуйко знал ещё курсантом в Чугуевском училище лётчиков. Он учился на год раньше от него, а запомнился необычным относительно него решением командования. После выпуска из училища Давиденко вместе с другими пятью выпускниками имел предписание немедленно явиться в назначенную им воинскую часть. Отпуск им предусматривался по прибытии к месту службы. Но молодые лейтенанты, выразив сомнение, что их сразу отпустят в отпуск, договорились поехать домой, покрасоваться перед своими родными и знакомыми офицерскими погонами, а приехать в часть всем вместе через две недели. Какое же было их разочарование, когда на новом месте службы ещё до их прибытия узнали о самовольстве. Командир части доложил по команде об их нарушении, и высшее начальство приняло решение отправить выпускников обратно в училище на дополнительное воспитание. Весть об этом разнеслась по всем подразделениям училища, а лейтенанты, по крайней мере, год в училище не летали, выполняли разные хозяйственные работы, а затем так и остались работать в училище инструкторами.

Наконец, Николай услышал, что называют его фамилию, и он, отозвавшись: „Я”, сделал шаг вперёд.

― Капитан Полуйко Николай Алексеевич назначается на должность лётчика-инструктора первой эскадрильи.

Другие офицеры, прибывшие вместе с Полуйко, были назначены в другие эскадрильи.

Через несколько минут капитан представлялся командиру эскадрильи подполковнику Коновалову.

― Товарищ подполковник, капитан Полуйко, представляюсь по случаю прибытия в Ваше распоряжение для прохождения дальнейшей воинской службы, ― чётко отчеканил он комэске, сидящему за отдельным столом лицом к залу, в котором находились лётчики эскадрильи.

― Хорошо, ― вымолвил тот, ― сейчас ты расскажешь всем о себе, а затем послушаешь наш разбор полётов. На перерыве представишься командиру звена. Будешь зачислен в первое звено. Командир ― майор Болдырев Петр Михайлович. Петя, прикажи старшине помочь капитану устроиться с жильём. Пусть даст всё, что сможет. Давай, капитан, рассказывай.

Полуйко повернулся к залу, если можно так назвать совсем небольшую комнату, в которой тесно стояли двумя рядами классные столы. За столами по четверо сидели лётчики и внимательно рассматривали капитана, обливающегося потом от необычной жары и волнения. Это была единственная комната, доставшаяся эскадрилье в помещении штаба полка. Она служила и кабинетом командира эскадрильи, и штабом эскадрильи, и местом пребывания лётчиков, и учебным классом. На передней стене висела классная доска, на которой мелом были выписаны данные о прошедших полётах. Левее доски висел стенд с нарисованной маслом кабиной самолёта МиГ-17, правее ― плановая таблица полётов, над доской ― почти на всю ширину стены висела схема аэродрома с изображением взлётно-посадочной полосы, дорожек для руления, подъездных дорог и его оборудования. На боковой глухой стене и в простенках между окнами были вмонтированы стенды с живописно изображёнными схемами захода на посадку в сложных метеорологических условиях, полёта на запасные аэродромы, плакат о действиях в особых случаях полёта. По всему видать, что всё это написано рукой любительского художника незаурядного таланта. Посредине задней стены было окно, которое открывало вид на проходную и дальше на село Лебяжье.

Не очень хотелось Полуйко докладывать так сразу о своём прошлом незнакомым людям, но такая традиция, что о тебе должны знать всё, чтобы приняли в свой коллектив. Скупо и официально рассказал, когда и где родился, кто родители, где учился, где служил, на чём летал. Комеск представил своих заместителей и других лётчиков, назвав их звания, фамилии.

― А ближе познакомитесь позже, ― сказал он и начал разбор полётов, производившихся прошедшим днём.

Значительное сокращение Вооруженных Сил СССР совпало с существенной перестройкой системы военного образования в стране. Почти все средние специальные военные училища директивно переводились в высшие. Необходимость этой меры вызывалась, прежде всего, научно-технической революцией, которая началась в середине ХХ века и резко ускорила научно-технический прогресс, повлияла на все стороны жизни общества, поставила растущие требования к уровню образования, квалификации, культуры, организованности, ответственности работников всех сфер деятельности человека.

Не могла стоять в стороне этой революции и военная авиация. Поступление на её вооружение сверхзвуковой авиационной техники, оснащенной мощным ракетным оружием, электроникой, расширение диапазона её применения требовали повышения уровня знаний и практических навыков лётчиков, инженеров, офицеров служб обеспечения авиации.

Кроме того, в то время наметился спад желающих идти в военные училища через призрачность личностных жизненных перспектив. Неминуемое увольнение в запас офицеров без предоставления социальной поддержки выбрасывало их на обочину нормальной жизни. Так и во время сокращения Вооруженных Сил СССР: кто не имел соответствующей выслуги для получения пенсии, был уволен без какой-либо помощи. Поехали офицеры со своими семьями искать пристанище на пространстве большой Отчизны, которую они защищали, не имея ни жилья, ни средств к существованию, обиженные, униженные, никому не нужные. Горько было прежним сталинским соколам слышать из уст Генерального секретаря ЦК КПСС слова, что они здоровые и ещё могут „быкам хвосты крутить”. Горько было смотреть в безразличные глаза чиновников, к которым они обращались с просьбой о трудоустройстве. Чаще всего, отсидев унизительную очередь в приёмной, встречали отказ. По большей части шли лётчики-истребители к командирам гражданских авиаотрядов, и кое-кому удавалось устроиться на местные авиалинии летать на АН-2, Л-410, лёгкие пассажирские и транспортные самолёты или самолёты сельскохозяйственной авиации.

В подобных ситуациях тяжелее от всех приходилось офицерам командного состава. Инженерам и техникам было легче трудоустраиваться, они имели родственные с гражданскими специальности. В то время советская пресса на поддержку решения партии и правительства относительно увольнения значительного контингента военнослужащих приводила пример, когда отставной генерал поступил на ферму пасть стадо крупного рогатого скота. Возносили этот поступок как высоко нравственный и героический. Даже обращение было этого генерала к соратникам последовать его примеру.

Конечно, любого труда нельзя чуждаться, а тем более, стесняться. Каждый его находит, если не по призванию, так по возможности. Но всё-таки, когда выбрасывают офицеров из Вооруженных Сил как ненужный, отработанный материал, очень досадно.

Выход из этой ситуации тогдашнее руководство военного ведомства государства видело в необходимости дать выпускнику военного училища другую, гражданскую, специальность. Что и сделали. Например, выпускники училищ командного профиля Сухопутных войск должны были получать при выпуске диплом государственного образца, в котором определялась вторая специальность ― педагогика и методика среднего образования, например, учитель истории или физического воспитания.

Выпускникам лётных училищ должен был выдаваться диплом о высшем образовании с квалификацией „лётчик-инженер”. Приставка „инженер” лукаво говорила, что выпускник получил инженерные знания. Например, ни у кого не вызывало сомнения то, что высшее военное авиационное инженерное училище, в котором курсанты учились в течение пяти лет, могло предоставлять инженерную подготовку не ниже соответствующего гражданского авиационного института эксплуатационного профиля. Но выдача выпускникам высшего военного авиационного училища лётчиков дипломов инженера ― явная фальсификация. Курсант лётного училища учился в течение четырёх лет, большую часть учебного времени находился на аэродроме, учась летать, и получал квалификацию лётчика-инженера. Безусловно, за такой срок усвоить сумму знаний и сформировать соответствующие умения инженера, практически, невозможно.

Другое дело ― курсант лётного училища получал знание по высшей математике, физике, другим учебным дисциплинам в объёме, необходимом для освоения теории и практики эксплуатации и пилотирования современных летательных аппаратов. Можно считать, что он получил высшее образование, но никак не квалификацию инженера.

Такой авральный волевой приём относительно перевода училищ на высшие не предоставил этим учебным заведениям фактического уровня высшей подготовки. Хотя через четыре-пять лет они и выпускали специалистов с дипломами о высшем образовании, но часто в этих заведениях, особенно по профильным дисциплинам не было ни одного кандидата наук, не говоря уже о докторах наук. Преподавателей по профильным дисциплинам с высшим образованием тоже не всегда хватало. Ни у одного инструктора и командира среднего звена тоже не было высшего образования, а учить нужно было курсантов с высшим образованием. Поэтому обязательным было указание преподавательскому и лётному составу получить высшее образование заочно или экстерном в том же училище, которое переведено в разряд высших и где они работали. Конечно, такая практика не могла обеспечить надлежащего качества как подготовки профессорско-преподавательского и постоянного лётного состава, так и выпускников училищ.

Бурное развитие авиации способствовало поступлению на вооружение Военно-Воздушных Сил самолётов, которые превышали скорость звука более чем в два раза и имели потолок свыше двадцати километров. Предоставление самолёту необходимого для сверхзвукового полёта соответствующей аэродинамической компоновки значительно снизило его аэродинамическое качество на дозвуковом режиме полёта, что повлекло за собой много неприятностей, которые порой заканчивались трагически. Не помогли даже крылья с изменением их геометрии в полёте.

Все эти обстоятельства требовали от авиационных командиров и инженеров нового подхода к организации полётов и управления ими, подготовки авиатехники к полётам, методики обучения лётчиков, их психологической подготовки. А всё новое, обычно, рождалось в напряжённом труде всего личного состава авиации. Для этого была нужна перестройка всего учебного процесса, учебно-материальной базы, соответствующей подготовки руководящего, преподавательского и инструкторского состава.

Переход училищ на предоставление высшего образования повлёк разрыв выпуска лётчиков в три года. Три года не выпускались из лётных училищ лётчики, ещё и поэтому, что их было вдоволь в Военно-Воздушных Силах в связи с сокращением Вооруженных Сил. Тогда казалось, что их хватит на много лет. Но была нарушена система ротации, и трёхлетнее отсутствие поступления лётных кадров в войска повлекло в дальнейшем к провалу подготовленных кадров для замещения командных должностей. Разрыв в подготовке постоянно чувствовался, ежегодно подвигаясь к высшим ступеням управления. Проблемным был и отбор претендентов на обучение в академии и на выдвижение на высшие должности.

Дело в том, что для того, чтобы подготовить авиационного командира, доверить ему управление большим коллективом, значительными материальными ценностями, каковыми являются самолёты и другая техника, кроме личных его организаторских способностей, нужен ещё и опыт. Притом опыт такой, чтобы давал ему способность принимать командирские решение однозначно правильные на уровне интуиции. Нужно, чтоб он сам имел наивысшую в авиационном подразделении, части, соединении и тому подобное воздушную выучку. Должен был летать во всех метеоусловиях, летать лучше от всех подчиненных лётчиков, уметь руководить полётами, разведывать погоду и воздушную обстановку, быть лучшим методистом, а значит, иметь высокий авторитет. Иначе не будет дела. Не будут у него идти дела, будут падать самолёты, биться лётчики, будет низкий уровень боевой готовности подчинённого ему авиационного коллектива.

Так вот, трёхлетний разрыв в выпуске курсантов из лётных училищ имел пробел в опыте авиационных командиров и негативно отражался на результатах боевой подготовки Военно-Воздушных Сил. Но это почувствовали затем, а теперь лётчики-инструкторы радовались, что, наконец, и они добрались до сложных полётов, получили возможность подготовиться на класс.

Получил такую возможность и капитан Полуйко. Он старался со всех сил не отставать от других лётчиков эскадрильи. Конечно, ему было тяжелее от других. Заочное обучение в академии отрывало много времени. Времени, которое положено ему давать для подготовки по программе академии, командование эскадрильи не выделяло, и приходилось выполнять учебные задания за счёт личного времени, отрывая его от семьи, от своего отдыха, так необходимого для восстановления сил, потраченных в напряжённых полётах.

Обстановка для Полуйко осложнялась ещё и тем, что у него не сложились отношения с недавно назначенным на должность командира эскадрильи майором Лудановим Петром Павловичем. Его предшественник подполковник Коновалов уволился, не захотел на конец службы переезжать с семьёй из Сталинграда, не устраивало его и намечавшееся перевооружение полка на новую авиационную технику. Вот и получил молодой майор, который ещё не имел опыта и в должности заместителя командира эскадрильи, высокую должность. Никто не отрицал, что Луданов был способным лётчиком, волевым командиром, имел хорошие организаторские способности, но вместе с тем отличался крутым норовом.

Упрямый, своевольный, амбициозный, кичливый комэск пренебрежительно относился к подчинённым. Разделял их на своих и чужих. Свои ― это те, которые приехали вместе с ним из одной части, чужие ― то все другие. Так именно относился и в работе: к одним с уважением, к другим ― с предубеждением.

Николая комэск недолюбливал с первых шагов его пребывания в эскадрилье. У них небольшая была разница в возрасте. Лишь на год ранее от Полуйко Луданов закончил училище, но тот уже комэск, а Николай всего только лётчик-инструктор, и не видно, когда он выйдет, если выйдет, на командную должность. Он особенно и не претендовал на повышение, ибо у инструктора при отсутствии курсантов, все-таки больше свободного времени, чем у того же командира звена, что даёт ему возможность больше использовать его на учёбу. Луданов подчёркнуто демонстрировал своё превосходство перед лётчиком. Полуйко, напротив, спокойно и старательно выполнял свои обязанности. Это ещё больше злило комэска, и он ему мелко мстил ― то планировал на полёты в конце лётной смены или на самолёте, которого ещё нет, так как его не приняли из ТЭЧ, то посылал его в наряд именно тогда, когда это ему было невыгодно. По крайней мере, он так думал, а может, просто сравнивал его с теми командирами, под командованием которых ему приходилось служить раньше.

Командир звена майор Болдырев, спокойный до флегматичности лётчик, выполнял свои обязанности, не реагируя на эмоции комэска, относился к своим четырём подчиненным лётчикам ровно и всех их отстаивал, добиваясь осуществления интересов звена. Он и был буфером в отношениях между комэском и лётчиками, смягчая их. Не имея перспектив в дальнейшей карьере, ибо отказался учиться заочно в своём училище, чтобы получить высшее образование, он особенно и не переживал за состояние дел в звене, сохранял свои нервы.

С прибытием в новую часть Полуйко сдал положенные зачёты по знанию материальной части самолёта и двигателя, инструкции лётчику по эксплуатации и технике пилотирования боевых самолётов МиГ-15бис и МиГ-17, спарки УТИ МиГ-15, района полётов и радиотехнических средств и 5 июля приступил к полётам. В первый лётный день Полуйко выполнил на спарке с командиром звена облёт района полётов с целью ознакомления с расположением аэродрома, пилотажных зон, полигона, характерных ориентиров и радиотехнических средств.

Район полётов имел характерные ориентиры, которые позволяли уверенно вести визуальную ориентировку. На Востоке на расстоянии 20 км от аэродрома общим направлением с Севера на Юг текла широкая Волга. Вода, перегороженная дамбой Волговской ГЭС севернее Волгограда, заполнила овраги, залила восточные низины, образовывая вытянутое многокилометровое море. С Северного Запада район ограничивает река Медведица ― приток Дона.

На станции Петров Вал пересекаются две железнодорожные магистрали: Балашов ― Камышин и Саратов ― Волгоград. В районе аэродрома „Лебяжье железная дорога” проходит долиной реки Иловли ― притока Дона.

Большой площадной ориентир в 20 км от аэродрома город Камышин расположен на берегу Волги. В центре города расположена телевизионная антенна высотой свыше 200 метров. На Северном Западе в районе населённого пункта Котово на нефтяном месторождении горят три газовых факела, которые видны издалека и являются хорошим ориентиром, особенно ночью. Именно над этими факелами и расположена одна из пилотажных зон.

Первого же лётного дня Полуйка проверяли по самолётовождению в полёте по маршруту. Контролирующим летел тогда ещё заместитель командира эскадрильи майор Луданов. Почему-то ему захотелось посмотреть на технику пилотирования едва лишь прибывшего в эскадрилью лётчика, отобрав хлеб у штурмана эскадрильи, который должен был учить и проверять лётчиков по самолётовождению.

Полёт выполнялся на высоте 2500 метров в простых метеоусловиях, спокойно, контролирующий не вмешивался в управление самолётом, сидел молча весь полёт. Полуйко прошёл точно по заданному маршруту, вышел на все контрольные пункты и на ПРС аэродрома и выполнил посадку.

Следующего лётного дня командир звена проверил технику пилотирования лётчика в зоне на сложный пилотаж перед самостоятельным выпуском на самолёте МиГ-17. Несмотря на то, что самолёт не на много отличался от своего предшественника МиГ-15бис ― кое-что изменилось в оборудовании самолёта и он был тяжелее на посадке, надлежало выполнить программу переучивания, предусмотренную Курсом боевой подготовки истребительной авиации Вооруженных Сил СССР, как на новом типе авиационной техники.

Полуйко выполнил десять тренировочных полётов по кругу, потом полёты в зону на простой и сложный пилотаж на средних, больших и малых высотах. Параллельно с этими полётами выполнял полёты по приборам в закрытой кабине и полёты по маршруту. Потом отработал групповую слётанность и боевое маневрирование в боевых порядках пары и звена, типовые атаки, стрельбы по наземным целям на полигоне, перехват воздушных целей и воздушный бой между одиночными самолётами, парами и звеньями.

Выполнив за два месяца программу переучивания на самолёте МиГ-17 днём в простых метеоусловиях, Полуйко в середине сентября поехал в академию на итогово-установочный учебный сбор, сдавать зачёты и экзамены за первый курс. Напряженное обучение в период между сборами не пропало даром. Все экзамены, в основном из общеобразовательных учебных дисциплин (высшая математика, физика, философия, политическая экономика, иностранный язык, общевойсковая тактика и тому подобное), сдал на отлично.

После сдачи зачётов и экзаменов за первый курс начиналась установочная часть сбора. Слушатели засели за столы и настойчиво готовились к освоению учебных дисциплин второго курса. Добавлялись профильные учебные дисциплины, знание которых должны иметь будущие авиационные командиры. Это практическая аэродинамика, теория авиационных двигателей, теория вероятностей, теория массового обслуживания, боевое маневрирование летательных аппаратов, основы автоматики, авиационная метеорология и много других.

Засиживались в учебных аудиториях допоздна. Пытались больше всего взять, ибо дома не всегда можно найти необходимой литературы. Нужно отдать должное, академия полностью обеспечивала учебными пособиями подготовку заочников, высылала даже секретные материалы, которыми пользовались не только слушатели, но и руководящий состав авиационного полка.

Много времени выделялось для изучения тактики Военно-Воздушных Сил, тактики родов авиации, оперативного искусства, истории военного искусства. С большим вниманием офицеры слушали лекторов, которые читали обзорные лекции по тематике учебных дисциплин. Похоже, исчезал страх за высказывание правды, за отклонение мыслей от жёстко установленного политического толкования событий, происходящих в истории войн. Преподаватели академии, особенно молодые, смело разоблачали ошибки руководства страны в военном строительстве, стратегические ошибки накануне и в период Великой Отечественной войны, обнародовали трагические эпизоды и их ужасные последствия.

Слушатели лишь краем глаза заглянули за завесу, которая прикрывала от общественности правду. Это было ещё далеко до объективного анализа того, что происходило в советском обществе, но слушатели уже почувствовали, что придёт время и скрыть правду будет невозможно. Осознание того, что их столько лет дурили, оседало на душу той ржавчиной, которая разъедала образованную многолетним идеологическим воспитанием основу личности советского офицера.

После сборов месяц очередного отпуска Николай провёл с семьёй на родном хуторе Петровском Тельмановского района Донецкой области у родителей.

С февраля 1961 года в полку начались интенсивные полёты по подготовке лётчиков на класс. Отсутствие курсантов дало такую возможность, и командование училища и полка пытались максимально её использовать.

Лётный состав училища имел достаточно большой налёт на самолётах и соответствующую одиночную и групповую подготовку, но в основном днём в простых метеоусловиях. Ранее все возможности по наличию авиационной техники и аэродромов использовались для полётов с курсантами.

Обычно, в первую очередь на класс готовили руководящий состав полка и эскадрилий. Облачность и ухудшенная видимость, которые необходимы для подготовки лётчиков на класс, были в основном в феврале, марте и частично в апреле. Эти условия использовались также для подготовки руководящего состава как инструкторов для обучения лётчиков в СМУ.

Николай Полуйко вылетел самостоятельно днём в СМУ только в мае. А дальше в тех краях летом стоит безоблачная знойная погода. А если и выдавались облака, то они были, как правило, грозовыми, в которых летать запрещено. Подготовка на класс, для чего нужно выполнить определенные упражнения и иметь соответствующий налёт в СМУ, переносилась на осень.

Летом летали ещё и ночью. Ночные полёты тоже необходимы для подготовки на класс. И здесь была определенная иерархия, очередность полётов сверху донизу. Таким образом, уровень подготовки лётчика во многом зависит от командиров, как они его планируют. Можно создать такие условия, что лётчик будет всегда отставать.

В начале июля поступила команда перегнать с аэродрома „Скультэ”, что возле Риги, на аэродром „Лебяжье” 12 самолётов МиГ-17. Для перегонки самолётов формировалась сборная группа из лётчиков полка. Руководителем группы назначался начальник огневой и тактической подготовки училища подполковник Куценко. Из первой эскадрильи в группу выделялось звено, в состав которого вошли ведущим звена заместитель командира эскадрильи майор Рождествин, лётчик-инструктор капитан Гаранин, командир звена майор Болдирев и лётчик-инструктор капитан Полуйко.

Полуйко просил комэска не посылать его в командировку для перегонки самолётов, мотивируя тем, что у него запарка с выполнением контрольных работ, но Луданов был неумолим:

― У всех контрольные работы. Ничто с тобой не случится.

― А как засядем в командировке? Контрольные секретные. Я же секретный материал не могу брать с собой.

― Перебьёшься, ― отрезал тот и отвернулся, давая понять, что вопрос исчерпан.

Ничего не сделаешь ― приказ есть приказ, нужно лететь. Склеили карты на весь маршрут. Промежуточные посадки планировались в Даугавпилсе, Смоленске и Липецке. Проложили маршрут, сделали расчёты, провели розыгрыш „пеший по лётному”, прошли контроль готовности, прослушали установочную беседу и советы командира полка полковника Меркулова. Подписал он всем полётные листы, в штабе поставили печати и были готовы к отбытию в командировку.

Дома Нина победкалась, что муж едет неизвестно, на сколько дней, и успокоилась. Семьи лётчиков уже привыкли к неожиданным решениям командования относительно их мужей.

На следующий день рано утром группа лётчиков летела самолётом Ил-14 в Ригу. Экипаж должен был сопровождать группу вплоть до её перелёта на свой аэродром, а вместе и привезти технический состав, который принимал самолёты.

Полуйко примостился на конце длинной металлической скамьи, развернул книжку и начал разбираться с природой возникновения скачков уплотнения на крыле во время околозвукового и сверхзвукового полёта.

Лётчики из ящиков приспособили что-то вроде стола и начали играть в преферанс. Расписывали наиболее заядлые игроки, другие заглядывали им в карты и комментировали ход игры, чем вызывали неудовлетворение играющих.

Командир группы молча сидел на первой скамье, не обращал внимания на играющих, смотрел в окно. Подполковник был уже в годах. Его обезображенное пламенем лицо вызывало сочувствие у всех, кто на него смотрел. Во время войны на фронте его подбили, и он едва выбрался из самолёта, который горел, беспорядочно падая. Лишь лётные очки и кожаный шлемофон спасли ему глаза и большую часть головы.

Возможно, это событие повлияло на его характер, но он отличался какой-то неуверенностью. Складывалось впечатление, что он всего боялся. Чувствовалось, что он переживал за порученное ему задание. Может, потому что плохо знал лётчиков группы, он без умолку повторял, чтобы все были осторожны, не допускали никаких нарушений, что он отвечает за них всех.

Летели по трассам, и поэтому достаточно долго. Сели в Смоленске, где их повезли в столовую отобедать. Талоны на питание они имели на несколько дней.

Отобедав, они курили в курилке возле столовой, когда к ним подошёл авиационный генерал-майор. Поздоровавшись, он спросил:

― Откуда и куда путь держите, соколы?

― Мы из Качинского авиационного училища, летим в Ригу, в центр переподготовки лётного состава ВМФ забирать самолёты, МиГ-17, ― ответил подполковник.

― Так далеко? Вам старьё там дадут. Берите вон у меня в дивизии, полсотни новеньких, недавно пригнали прямо с завода, а теперь приказали порезать на металлолом.

― Нас туда послали.

― Бестолковщина какая-то.

Приземлились на аэродроме „Скультэ” уже под вечер. Лётчики, легко одетые в формовые рубашки, почувствовали необычную прохладу, которой их обдало, когда они вышли из самолёта. Низкие тучи катили свои валы с залива и пускали на землю мелкую холодную изморось. Не думали прибывшие, что после тридцатиградусной жары их встретит схожий на осенний холод.

Лётчиков разместили в гарнизонной гостинице. Старший инженер, который возглавлял группу инженерно-технического состава, доложил о приёме пятнадцати самолётов. Им были отобраны самолёты, имеющие наибольший ресурс. Некоторые из них находились в резерве и не летали несколько месяцев. На следующий день спланировали облёт материальной части, знакомство с аэродромом, изучение инструкции по производству полётов на данном аэродроме, а также проведение предварительной подготовки к облёту самолётов и перелёту.

Действительно, самолёты отдавали стариной. Техник самолёта старший техник-лейтенант, одетый в военно-морскую форму одежды, доложил Полуйко о готовности назначенного ему для облёта и перегонки самолёта.

― Когда последний раз летал самолёт? ― спросил Полуйко у техника.

― Давненько, месяцев восемь, ― ответил техник. ― Стоял в резерве.

― Какие работы выполнены на самолёте?

― На самолёте проведены регламентные работы после длительной стоянки, двигатель прогазованный, проверенный на всех режимах, проверена выработка топлива. Самолёт оглядывался комиссией центра вместе с вашими представителями. Замечаний не было.

― Хорошо, ― сказал Полуйко и начал проводить тщательный осмотр самолёта соответственно инструкции лётчику.

Особенных замечаний относительно подготовки самолёта у лётчика не возникло, но и особенного удовольствия он не испытал. Краска, которой были изображены опознавательные знаки и номер самолёта, была выцветшая, местами стёрлась, лак облез. Похоже, не очень присматривали за этим самолётом. Николай с сожалением вспомнил слова генерала со Смоленска.

Три дня лётчики сидели в гостинице ― не было погоды для полётов. Выходить на улицу было не только холодно, но и неудобно. Никто не ходил в таком, как у них, одежде. Кое-кто в магазине местной военной торговли купил себе морской полосатый тельник и поддевал его под рубашку.

Наконец выдалась лётная погода, которая позволяла облетать самолёты. Облёт выполняли в зоне по программе сложного пилотажа. Взлёт выполнялся в направлении Рижского залива. Николаю никогда раньше не приходилось летать над морем, поэтому он неприятно вздрогнул, когда самолёт после набора высоты сто метров очутился над водной поверхностью, да ещё и при отсутствии видимости естественного горизонта из-за густой дымки. Зона пилотажа тоже находилась над заливом. Неприятно было чувствовать под собой воду ещё и потому, что лётчики не имели на себе спасательных жилетов и надувных лодок под парашютом на случай катапультирования.

Положившись на счастливый результат полёта, Николай выполнил комплекс фигур пилотажа. На выходе из полупетли он заметил, что в кабине на приборной доске загорелась красная лампочка „Пожар”, сигнализирующая о пожаре на двигателе.

Вот тебе и раз! А внизу вода! Ёкнуло сердечко.

Отвернув самолёт влево-вправо, Николай посмотрел назад, имеется ли сзади дым, наличие которого должно было свидетельствовать о пожаре. Слава Богу, ничего не видно. Двигатель работает нормально, показатели приборов в границах нормы. Похоже, ложная тревога. Развернув самолёт в сторону аэродрома, а значит, и суши, Николай периодически присматривался назад, не появится ли дым.

„Нужно доложить руководителю полётов ― подумал Николай. ― Чем чёрт не шутит”.

― „Ярус”, я ― 528-й, зона два, высота четыре, горит лампочка „Пожар”, дым не виден, двигатель работает нормально.

― 528-й, я ― „Ярус”, вас понял! ― ответил руководитель полётов. ― Вам на точку тысяча пятьсот! Контролируйте внешние признаки пожара.

― Я ― 528-й, вас понял! На привод тысяча пятьсот!

После длительной стоянки самолёта могут быть и другие неисправности в системе электрооборудования самолёта, но красная лампочка, что горела на приборной доске, сигнализировала об очень неприятном случае, который мог бы произойти.

После посадки Николай записал технику в журнал о неисправности.

На следующий день дали заявку на перелёт. Погоду давали соответствующую. Собрались утром на аэродроме. Командир группы с Рождествиным пошли на КП получать разрешение на перелёт. Лётчики сидели возле самолётов и ожидали команду. Долго не возвращались. Лётчики начали скучать, время тянулось медленно. Погода была прекрасная. Солнце согрело воздух, и не чувствовалось холода.

Наконец, в конце стоянки показались подполковник с майором. Они шли и громко разговаривали, размахивая руками, как будто, спорили. Когда подходили к группе, замолчали. Лётчики выстроились. Подполковник сказал, что погоды сегодня нет, перелёту отбой, всем находиться в гостинице. Никому никуда не ходить.

― Погода же вроде бы ничего, ― удивился один из лётчиков.

― Нам начальник училища приказал, чтобы летели только в простых метеоусловиях, ― ответил подполковник, ― а на маршруте имеется сплошная облачность.

― Небольшой участок ― километров сорок, ― не выдержал Рождествин, ― облачность на высоте две тысячи метров, можно было бы лететь. Все лётчики подготовлены к полётам в сложных метеоусловиях. У нас и в полётных листах минимум погоды четыреста на четыре. Так мы никогда не прилетим.

― Прекратите базар! ― прервал того подполковник. ― Я уже вам говорил, что за безопасность перелёта отвечаю я. Я и буду принимать решение.

― Вы ещё пожалеете, что отказались от перелёта сегодня, ― не угомонялся майор.

― Ну, достаточно, ― примирительно проговорил подполковник. ― Завтра будет погода и перелетим.

Всбросили на плечи парашюты и пошли лётчики в гостиницу, которая уже успела им надоесть.

На следующий день уже КП не выпустил группу при облачности в семь баллов, что согласно с НПП является простыми метеоусловиями. Не выпустили и на последующий день.

Потом было воскресенье. Лётчики договорились поехать в Ригу, посмотреть на город. Куценко возражал относительно поездки из гарнизона, но лётчики настояли.

Будучи в Риге, и не увидеть город ― это уже слишком!

― Едьте. Но будьте осторожные. Ни грамма спиртного. В 16 часов быть в гарнизоне. В понедельник перелёт. Старший ― майор Рождествин, ― наставлял Куценко.

― Какой перелёт? Разве что на Ил-14 полетим домой, ― въедливо заметил один из летчиков.

Был солнечный день. Они утром электричкой приехали в город, побродили по аккуратным улицам и согласились на предложение Гаранина:

― Может, съездим на Рижское взморье?

― А куда именно? Кто знает? ― спросил Рождествин.

― Я знаю, ― вызвался капитан Рязанов. ― Нужно ехать в Юрмолу. Там красивые пляжи.

Через час лётчики вышли из электрички на станции Юрмола. Ещё несколько минут, и они входили на один из пляжей Рижского взморья. Масса людей жарилась на мягком золотистом песке, показывая солнцу свои обнажённые тела. В воде ― единицы.

Лётчики разделись, погрелись на песке.

― Что-то мало желающих купаться, ― заметил Полуйко. ― По-видимому, вода холодная.

― Неужели? ― засомневался Болдырев. ― Середина августа. Да и солнце вон как печёт. А здесь ещё и мель.

― Айда купаться!

Побежали к воде, и сходу вступили в неё. Как огнём обожгло ноги холодом, но они продолжали бежать по мели дальше, где можно было бы погрузиться в воду. Наконец добежали до места, где воды было по пояс, и они шумно погрузились с головой. Тысячи игл упились в тело, выталкивая их на поверхность. Лишь двое остались размахивать руками, а все другие, в том числе и Николай, побежали обратно на спасительный пляж.

Обсохли на песке, отобедали в кафэ и благополучно вернулись в гостиницу. Куценко уже ждал их, ходя туда-сюда по дорожке перед гостиницей.

― Ну, нагулялись? ― спросил он. ― Никого не потеряли?

― Все вернулись, ― буркнул Рождествин. ― Куда они денутся.

Понедельник был не лучший для перегонки. Техник самолёта, когда Полуйко в очередной раз осматривал самолёт, недовольно сказал ему:

― Что вы за лётчики, что не можете лететь. Вон погода уже портится.

Действительно, со стороны залива надвигались тучи, закрывая небо. По-видимому, и сегодня не будет дела.

Командованию центра, которое отвечало за выпуск группы, уже надоело ежедневно организовывать перелёт. Выпустили разведчика погоды на самолёте Ил-28 в направление, куда должна была лететь группа. Из воздуха разведчик передал, что условия для перелёта нормальные, можно выпускать. Нижняя граница облаков 800 метров.

Вернулся Куценко, собрал лётчиков.

― Погода не очень. Но нас выпускают. Пойдём на Даугавпилс под облаками. Посредине маршрута проходит слабый фронт, но нижний край облачности не ниже восемьсот метров, видимость не менее пяти километров. Взлёт парами, сбор над аэродромом. Интервал между звеньями двести метров. Посадка по одному. АРК настроить на приводную Даугавпилса. Всем быть внимательными. Обстановка серьёзная. Вопросы есть? Нет. По самолётам!

Лётчики поспешили каждый к своему самолёту.

Полуйко сел в самолёт, включил радио, настроил АРК на аэродром посадки и стал ожидать команду на запуск.

Он слышал, как дали команду на запуск командиру группы, зашумели турбины самолётов первого звена. Болдирев махнул рукой запускать двигатель.

― К запуску! ― прокричал команду Полуйко. ― Есть к запуску! ― ответил техник.

― От двигателя!

― Есть от двигателя!

Двигатель запустился. Техник вытянул чеку из катапультного сидения и пожал руку лётчику:

― Ни пуха!

― К чёрту!

Закрыл фонарь, герметизировался. Дал команду убрать колодки. Связался с ведущим ― связь есть, к полёту готов.

Установленным порядком группа, друг за другом, порулила на ВПП. После взлёта она быстро собралась и взяла курс на Даугавпилс. Высота полёта 600 метров.

Николай летел правым пеленгом, держался в строю последним в четвёрке. Он постоянно видел, кроме своего ведущего, пару Рождествина с Гараниным и первое звено, шедшее впереди. Внизу простирался лес. Лишь изредка появлялись хутора, соединенные между собой дорогами с твердым покрытием.

Пролетели от аэродрома вылета пятнадцать минут, вошли в полосу слабого дождя, видимость ухудшилась. Самолёты, летевшие впереди, начали черпать облака. Первое звено, а за ним и ведущий второго стали прижимать ниже, чтобы не влететь в облачность. Николай глянул на высотомер ― 400 метров.

Дождь усиливался, облака понижались. Все лётчики молча подтягивались к своему ведущему. Николаю некогда было смотреть назад ― где там третье звено, но, когда он улучав оглянуться, то видел ведущего звена.

Всё внимание на своего ведущего, так как видимость ухудшалась. Внизу мелькали верхушки деревьев. Глянув на высотомер, Николай отметил 200 метров.

„Что же там дальше? ― думал Николай. ― А если такая мгла до земли?..”

Наконец, начало светлеть, облачность постепенно стала подниматься, а вслед набирала высоту и группа, уходя от опасности.

Вышли на связь с аэродромом посадки. Погода на аэродроме была нормальной: нижний край облачности ― 800 метров, видимость ― 6 километров. Прошли над аэродромом, и командир, дав команду на роспуск, пошёл на посадку, за ним через ровные промежутки времени отваливали другие, набирая заданную дистанцию.

Только Николай отвалил от строя, как услышал взволнованный крик руководителя полётов:

― Не тяни! Задержи ручку!!!

Это садился подполковник Куценко. Что там случилось?

Руководитель полётов начал подсказывать лётчикам, которые садились следом:

― Убирай обороты! Плавно подбирай ручку!

― Подтяни! Держи угол! Выравнивай!

Что-то он подсказывал и Николаю, но тот всё видел и не нуждался в помощи.

― Что случилось? ― спросил Николай у Болдырева. ― Почему руководитель полётов так нервно подсказывал всем, словно школьникам?

― А вон Куценко сломал на посадке самолёт. Посадил на сопло.

― Ничего себе! Я не помню, чтобы курсант допустил подобную ошибку. Невероятно, чтобы такой опытный лётчик так ошибся. Наверное, перенервничал при такой погоде.

Подошли Рождествин с Гараниным.

― Сидеть нам здесь до скончания века, ― сказал Рождествин. ― Вон потянули самолёт Куценко в ТЕЧ. Пока не отремонтируют, никуда не полетим.

― Да и так летать, как мы сюда летели, не годится, ― заметил Болдырев. ― Какая нужда была так рисковать? А если бы в туман вскочили такой группой? Мы бы там все посталкивались. Вниз некуда, а верхний край облачности, по-видимому, тысяч девять ― не долезли бы. Вот было бы происшествие ― на весь мир ославились бы.

― Вот так и бывает, ― с горечью сказал Рождествин, ― была хорошая погода ― не полетели, а в плохую нас выпихнули. Вы же поняли, что разведчик набрехал о погоде только для того, чтобы от нас сдыхаться?

Аэродром „Даугавпилс” отстоял от одноимённого города на 17 километров. Лётчиков разместили в профилактории, находящегося на аэродроме. Поэтому в город никто не отваживался забираться, еду привозили им на аэродром.

Да и подполковник предупредил, чтобы были осторожными. Говорят, что где-то с неделю назад на аэродроме „лесные братья” с целью завладеть оружием зарезали часового.

Подполковник после поломки самолёта стал мягче к лётчикам. Собрав их, он сказал:

― Когда я садился, произошла небольшая погнутка сопла. Я договорился с инженерами, что они его выровняют. За это нужно расплатиться спиртом, что мы сольём со всех самолётов. Я не буду докладывать начальству об этом случае. Иначе нас из-за расследования задержат здесь надолго. Поэтому я прошу этот случай нигде не афишировать.

Но и без расследования они просидели на аэродроме восемь дней.

Вылетели на Смоленск при наличии безоблачной погоды. Сели, заправили самолёты и запросились дальше на Липецк.

Ожидали не долго. Группа запустила двигатели и начала выруливать для взлёта. Полуйко, запустив двигатель, запросил по радио ведущего, тот не отвечал. Не слышал Полуйко и других экипажей. Проверил связь на других каналах ― ничего не слышно. Болдырев, самолёт которого стоял рядом, знаками спросил, что случилось. Полуйко похлопав по наушникам шлемофона, давая знак о неисправности радиостанции. Ведущий показал Полуйко остановить двигатель, а сам порулил на ВПП.

Полуйко остановил двигатель и открыл фонарь. Техник подставил лестницу и установил чеку в кресло. Подошёл инженер:

― Что случилось?

― Не работает радиостанция.

Позвали радиста. Тот включил радиостанцию, перебрал все каналы ― связи не было.

Группа взлетела, взяла курс на Липецк, Николай остался на аэродроме „Смоленск”.

С Ил-14 подъехал инженер группы сопровождения и сказал ему, чтоб он оставил самолёт, и вылетал на Ил-14 ― такое распоряжение с КП.

Через день после перелёта в полку сформировали группу для перегонки самолётов, оставшихся в Скультэ, и самолёта, оставленного Полуйко в Смоленске. Луданов приказал лететь в Смоленск Полуйко, чтобы пригнать оставленный им самолёт.

― Товарищ майор, ― обратился Полуйко к Луданову, ― я почти месяц потерял времени, отведённого для выполнения задания академии. Неизвестно, сколько придётся потерять ещё и с этим перелётом. Кому из вас будет приятно, если меня отчислят из академии из-за неуспеваемости? Почему такое отношение к моей учёбе?

― Я уже тебе говорил, что академия ― это твое личное дело, ― ответил комэск. ― Ты самолёт оставил, ты за ним и лети.

― А если бы я заболел, то тоже вы меня бы послали?

― Болезнь ― то другое дело.

― Я выполню приказ, но, если меня отчислят, то это будет на вашей совести. Если, конечно, она… ― не досказал Полуйко.

― Договаривай. Что же ты остановился? Ты хотел сказать: если она у меня есть? Где у меня была совесть, там что-то выросло.

― Это вы сказали, не я, ― молвил Полуйко, повернулся и пошёл выполнять задание.

Экипаж Ил-14 повёз трех лётчиков в Скультэ, высадив Полуйко в Смоленске. По плану он должен был присоединиться к группе, когда она будет лететь и сядет в Смоленске на дозаправку.

Устроившись в гостинице, Николай пошёл разыскивать свой самолёт. Нашёл его на стоянке ТЭЧ. Начальник группы регламентных работ по радиооборудованию сообщил, что радиостанцию ещё не отремонтировали. Николай подумал, что они за неё ещё и не брались.

― Через два дня будет лететь группа, ― сказал он, ― и я должен присоединиться к ней. Поэтому нужно срочно решить вопрос с ремонтом.

― Пойдёмте в лабораторию, ― предложил капитан. ― Там и выясним.

В лаборатории старший техник-лейтенант в это время колдовал над ней. Радиостанция стояла на столе.

― Как дела? ― спросил у него начальник группы. ― Вот уже лётчик прилетел забирать самолёт.

― А что я могу сделать? ― спросил тот. ― Всё проверил, но не могу найти причину. Целый день провозился, и нет толку. По-видимому, её ресурс уже давно вышел, документации же нет.

― Чтобы завтра самолёт был готов к полёту. На всякий случай получите радиостанцию со склада и замените, если не сможете отремонтировать, ― твердо распорядился начальник группы.

Полуйко пошёл на КП и дал заявку на перелёт вместе с группой, которая будет лететь со Скультэ.

Через три дня Полуйко узнал, что группа Рождествина стала на перелёт, и он опять пошёл в ТЭЧ. Самолёт стоял ещё там на стоянке. Зайдя в лабораторию, он увидел, что радиостанция стоит на столе, а старший техник-лейтенант копается в каких-то деталях, которыми был наполнен выдвижной ящик. Поздоровавшись, Николай спросил:

― Как радиостанция? Группа уже стала на план, часа за два может прилететь.

― Где вы взялись на мою голову?! ― сорвался на крик старший техник-лейтенант. ― Столько времени она у меня забрала!

― Спокойно, уважаемый, ― твердо отрицал Полуйко. ― Я её не ломал. А впрочем, чего вы здесь разорались? Нечего показывать свою невыдержанность.

Техник схватил радиостанцию, поднял её над головой и изо всех сил запустил её в угол комнаты. Она брякнула, что-то посыпалось из неё. По-видимому, с этим поступком вылетела из техника вся злоба, накопившаяся за эти дни бессильной возни с радиостанцией, и он уже спокойно сказал:

― Не волнуйтесь, через полчаса новая радиостанция будет на самолёте. Я её уже подготовил, проверил, всё будет в порядке.

В этот день группа не прилетела. На следующий день к обеду она села в Смоленске. Полуйко со своим самолётом присоединился к группе. После дозаправки в Липецке они перелетели на свой аэродром.

Вернувшись из командировки, Полуйко одновременно с интенсивными полётами выполнял учебные задания, засиживаясь за учебниками допоздна. Понимая, какие могут быть последствия его физической перегрузки для полётов, он не мог от них отказаться или сделать в них перерыв, так как шла подготовка на класс. Не хотел он и принципиально задавать вопрос о предоставлении ему свободных дней и вечеров для занятий, что положено было ему в соответствии с приказом Министра обороны, глядя на и так натянутые отношения с командиром эскадрильи.

Невзирая на дефицит времени, Луданов умудрился отправить Полуйко в сентябре на пол месяца ещё в одну командировку ― перегнать МиГ-17 после ремонта из Таганрога в Лебяжье с посадкой для дозаправки на аэродроме Котельниково, словно, кроме него, в эскадрилье нет лётчиков.

Как бы то ни было, но Николай выполнил необходимый налёт сначала на второй, а затем на первый класс в соответствующих метеоусловиях. На второй класс он экзаменационные полёты выполнил, но на первый класс сдать экзамен он не успевал ― не было соответствующих условий. Оставалась одна ночь, ибо через день он должен был ехать в академию на двухмесячный итогово-установочный сбор. Ночь прогнозировалась с соответствующими для сдачи экзаменов на класс условиями. Уговаривал комэска, чтобы тот спланировал его на экзамен. Тот пробрюзжал: „Посмотрим”. Ведь же ехать нужно, а в случае перерыва в полётах придётся восстанавливать технику пилотирования, и сдача на класс становится призрачной.

Николаю необходимо было выполнить ночью два полёта: один на перехват воздушной цели, второй ― с инспектором на спарке по маршруту с заходом на посадку с использованием посадочных систем. Всего два полёта! И какое же было его разочарование, когда он не увидел себя в плановой таблице полётов!..

Полуйко подошел к комэску:

― Почему меня не спланировали для выполнения экзаменационных полётов?

― Потому, что инспектор не может со всеми слетать, ― ответил Луданов, водя карандашом по плановой таблице, и не смотрел на лётчика.

― У меня же крайняя ночь! Если я сегодня не слетаю, то не получу класс. Мне же нужно ехать в академию.

― А это ― твое дело, ― равнодушно ответил комэск.

― Как же так? Спланированные же лётчики: и Чага, и Боковиков, и Гаранин, которые, во-первых, младшие меня, а во-вторых, мог бы кто-нибудь из них сдать экзамен в следующую ночь? Они же никуда не едут, а мне нужно ехать.

― А ты что ― хочешь и в академии учиться, и класс получить, а им ничего? ― вопросительно поднял на Полуйко желтые выпученные глаза.

― Я разговаривал и с Гараниным, и с Боковиковым ― никто из них не возражает отдать мне свои полёты.

― Здесь я командую, а не Гаранин!

― Понятно. Я пойду к командиру полка.

― Иди.

Долго ходил Николай коридором штаба перед дверью кабинета командира полка, глотая обиду, пока не осмелился постучать в неё. Полковник Меркулов разрешил зайти. Он сидел один за столом и что-то писал. Николай объяснил ситуацию, сложившуюся с его полётами и следующим отъездом. Командир молча снял трубку и попросил телефонистку соединить его с Лудановым. Что ему тот ответил, Николай не слышал, но когда полковник положил трубку, то сказал:

― Видишь, если бы это раньше. А то плановая таблица уже утверждена, её переделывать мы не имеем права. Ты же сам хорошо знаешь документы. Едь в академию, а когда вернёшься, мы найдём возможность дать тебе соответствующую подготовку ― и ты будешь с классом.

― Товарищ полковник, сейчас мне нужно два полёта, а через два месяца их понадобится двадцать, а то и больше. Где же здесь здравый рассудок?

Полковник развел руками.

Поехал Николай домой вместе с лётчиками, которые ехали на отдых перед ночными полётами. Настроение было, мягко сказать, неважное. Лётчики эскадрильи сочувствовали ему, но ничем помочь не могли.

Дома Николай рассказал Нине о своей неудаче. Она успокаивала его. Всё, что делается ― к лучшему. Это так, но где же справедливость? Он начал перебирать свои тетради, которые нужно было взять в академию.

Под вечер, перед закатом солнца, неожиданно приехал водитель „газика” командира полка и передал приказ командира: если он отдыхал, то может приехать на полёты, только немедленно. Один из лётчиков заболел и капитан Полуйко может лететь вместо него.

Конечно, отдыхал! Николай быстро натянул комбинезон, схватил сумку с кислородной маской и шлемофоном и выбежал к машине, которая быстро домчала его до аэродрома.

Прошёл медосмотр, во время которого врач неоднократно спрашивал, спал ли он положенное количество часов перед полётами. Да, спал! Спал! Даже больше, чем положено.

Полёты были выполнены на отлично, и Полуйко поехал в академию, а вслед пошли документы с представлением о присвоении ему классной квалификации. С комэском на аэродроме он не встретился. Положено было ему доложить о выполнении задания, но почему-то не захотелось это делать. Он доложил командиру полка, который летал в эту ночь, а заодно и поблагодарил за предоставленную возможность сдать экзамен. Тот пожал ему руку и сказал:

― Езжайте, капитан, набирайтесь уму-разуму, ибо придётся много чего переделывать в нашем хозяйстве, нужны новые знания, чтобы переделать нашу заскорузлую систему подготовки лётчиков. Не ленитесь. А своё вы ещё успеете догнать.

― Спасибо, товарищ полковник, постараюсь оправдать ваше доверие, ― сказал Полуйко, испытывая чувство глубокого уважения к командиру.

Второй курс Полуйко закончил успешно, получив по всем учебным дисциплин, которые выносились на зачётно-экзаменационную сессию, оценку „отлично”. Теперь он становился отличником учёбы, и именно эта ситуация требовала от него стремления продолжать в том же духе, стараться и в дальнейшем не снижать качество учёбы и уровень успеваемости.

После сборов и очередного отпуска Николай приступил к полётам по плану личного совершенствования, подтверждение классной квалификации. Восстановил технику пилотирования и боевое применение самолёта МиГ-17 после перерыва в полётах во всех метеоусловиях днём и ночью.

Начало шестидесятых годов совпало и с началом освоения космоса человеком. Полетел первый в мире космонавт Юрий Гагарин. Лётчики гордились тем, что первый космонавт был лётчиком. Каждый из них думал, что и он, будь другие обстоятельства, мог быть на его месте.

Вслед полетел Герман Титов. Николай знал его ещё тогда, когда тот был курсантом училища в сибирском городе Бердске. Герман учился в том же звене, в котором Николай работал лётчиком-инструктором в параллельной лётной группе. Учил его летать на самолёте Як-11 старший лейтенант Лев Максимов, который уволился во время значительного сокращения Вооруженных Сил СССР в 1960 году и где-то работал слесарем на заводе в городе Горьком.

Интересно, когда знакомые становятся знаменитыми людьми. Среди окружающих и ты становишься немножко известным, как будто слава и тебя зацепила своим сладким крылом, обдала и тебя своим величественным дуновением.

Одного августовского дня Николай был дома, болея ангиной. Болезнь уже шла на спад, и он сидел за секретером, решая какую-то задачу из теории вероятностей. Приглушенно работал радиоприемник. Николай пропускал мимо ушей, что говорилось из динамика, но торжественный голос диктора отвлёк его внимание от задачи и он усилил громкость приёмника. Передавалось информационное сообщение о новом запуске космического корабля с космонавтом Павлом Поповичем на борту и о его кратких биографических данных. Не мог поверить, что это тот Попович, которого он учил летать на самолёте Ла-9 на Дальнем Востоке.

Вскоре прибежал посыльный. Николая вызывали в штаб. Пришлось ехать, невзирая на то, что он себя не совсем хорошо чувствовал. Телефон был только на квартире у командира полка, которым он, конечно, воспользоваться не мог, чтобы выяснить причину вызова.

Командир полка подполковник Лаптев Николай Дмитриевич, который сменил в должности полковника Меркулова ― тот был назначен заместителем начальника Качинского ВВАУЛ по лётной подготовке, уже ожидал его.

― Ты что ― учил Поповича?

― Так точно. На Востоке.

― А ты знаешь, что он летает в космосе?

― Так точно, слышал.

― А я был у него инструктором на МиГ-15 в Грозном, когда они в пятьдесят третьем году от вас приехали. Вот же нужно так! Если бы не полетел, то мы бы и не знали, что учили одного лётчика. Садись в машину ― полетим в Волгоград, нас уже ожидают на телестудии.

― Я и жене не сказал, что куда-то полечу, да и не взял ничего с собой, ― развёл руками озадаченный Полуйко, он не осмелился сказать, что он болеет.

― Не волнуйся, мы сегодня и вернёмся.

Через несколько минут они уже летели самолётом Як-12, который пилотировал Николай Дмитриевич. Мотор тарахтел и не давал спокойно разговаривать ― нужно было кричать. Поэтому Николай сидел в кресле и дремал. Давала знать слабость от болезни, да и горло ещё побаливало.

Сели на посадочной площадке возле штаба училища, которая располагалась не далеко от Мамаева кургана. Их уже ожидала машина с представителем телестудии, и сразу повезли прямо на студию.

― Давайте, быстрее! Времени уже нет. Сразу в эфир. Прямое включение, ― торопила какая-то женщина, что встретила их в студии.

Рассадили перед камерами, ведущий начал что-то говорить о космонавтике, о космонавтах, а затем сказал:

― Мы пригласили в студию учителей Павла Поповича, который сейчас летает в космосе над нашей планетой вместе с Андрианом Николаевым. Это бывшие лётчики-инструкторы подполковник Лаптев Николай Дмитриевич и капитан Полуйко Николай Алексеевич. Они поделятся воспоминаниями о своем воспитаннике, которому дали путёвку в небо.

Наступила небольшая пауза ― не могли же они говорить вместе, хотя женщина, которая их встречала, показывала руками и мимикой, что им нужно что-то говорить. Ведущий начал задавать вопрос и разговор постепенно наладился. Бывшие инструкторы, безусловно, восхваляли Павла, несколько даже подкрашивали, чтобы выглядел он безукоризненным. Не могли же они сказать что-то неприятное о человеке, который летает там в космосе. Яркий свет, бивший в глаза, невероятная духота в студии сбивали с мысли. Да и не подготовились они, как следует. Они понимали, что выглядели скованными, напряжёнными. Но это понимание не спасало, а ещё больше они чувствовали себя не по себе.

Наконец, окончилось испытание на телевидении, и учителя теперь знаменитого бывшего курсанта пошли со студии.

Проходя мимо группы людей, которые смотрели их выступление на телестудии, Полуйко услышал, как одна женщина сказала:

― Нужно же так, военные, а стеснительные.

Другое дело на радио, куда они поехали сразу после телестудии. Там их завели в затемнённую небольшую комнату с микрофонами и сказали:

― Садитесь и разговаривайте о Поповиче, что вам придёт на ум, а мы отберём для передачи только то, что будет нужно.

Лётчики начали вспоминать, кто что помнил, о том уже затуманенном временем прошлом. Они говорили долго, пока им не сказали:

― Хорошо, благодарим за информацию. Слушайте себя в вечерних новостях.

Вернулись на свой аэродром уже в сумерки. Дома Николая встретила обеспокоенная Нина. Она не знала, куда он делся, так как поехал на вызов в штаб и долго не возвращался. Да ещё и поехал больным.

В вечерних новостях областного радио они с Ниной слушали отрывок их с командиром полка разговора, узнавая и не узнавая его голос.

Курсантов получили в конце 1962 года. До этого они проходили подготовку на Як-18 в Бекетовке и на МиГ-17 в Котельниково. В Лебяжьем предусматривалось их учить на МиГ-21. Но так случилось, что до той поры постоянный состав полка не успел освоить сверхзвукового истребителя из-за задержки в поступлении самолётов этого типа. Поэтому решили совершенствовать лётную подготовку курсантов, освоив боевое применение самолёта МиГ-17, а тем временем переучить лётчиков, получить новую технику и дать курсантам максимально возможный налёт на МиГ-21.

Первой осваивать самолёт МиГ-21 определили эскадрилью Луданова, которую во главе с командиром полка подполковником Лаптевым отправили в Краснодар для переучивания. Полуйка не включили в состав группы переучивания из-за вызова его в академию на зачётно-экзаменационную сессию за третий курс обучения.

Переучивались без спарки, которая ещё не поступила от промышленности. Опыт такого переучивания Краснодарское училище имело. Он основывался на чётком изучении порядка действий лётчика, прочных навыках в работе с оборудованием кабины, запоминании посадочного положения самолёта во время посадки. Переучивание проводилось ускоренными темпами. Если у лётчика что-то не выходило, то с ним не возились, а оставляли его переподготовку на тех, которые успешно переучатся, что они будут делать уже дома.

Так, один лётчик в первых двух полётах допускал грубые ошибки на посадке с выкатыванием за пределы ВПП. Его отстранили от полётов и прекратили дальнейшее обучение.

Случилось во время переучивания и лётное происшествие. Командир звена капитан Королёв выполнял полёт по кругу. Во время выпуска шасси на высоте 500 метров остановился двигатель. Через малую скорость самолёт быстро начал падать. Лётчик не воспользовался парашютом, не успел катапультироваться, так как катапультная система тех серий не позволяла бросать самолёт на малых высотах. Посадка с неработающим двигателем недопустима. Перед приземлением лётчик энергично взял ручку на себя, что кое-как смягчило приземление, во время которого были отбиты шасси, правая половина крыла. И так на правом боку кабина с другими остатками самолёта проползла несколько метров и остановилась.

К счастью, лётчик, не имея повреждений, сбросил фонарь, вылез из самолёта и отбежал на несколько метров. Здесь он вспомнил о планшете, который остался в кабине. Вернулся, невзирая на то, что самолёт уже занялся и горел, отвязал его и опять отбежал на безопасное расстояние. В это время сработал, очевидно, от температуры горения, заряд катапультного сидения, и кресло выстрелом выбросило из кабины на значительное расстояние от самолёта.

Не трудно себе представить, что бы случилось, если бы лётчик на несколько секунд задержался со своими действиями. У Королёва планшет был его страстью. Он не бросал его нигде. Хотя авиация изменилась, и пользоваться планшетом в полёте было неудобно, но он умудрялся брать его с собой. Лётчики шутили, говоря:

― Королёв и спит со своим планшетом.

Невероятно, что лётчик, к счастью, не погиб.

Приехали на место аварии поисково-спасательная команда, командующий авиации округа генерал-майор авиации Якименко, который в то время был на аэродроме. Лётчик рассказал о случившемся. Его направили в Ростов в госпиталь для обследования.

Врачебно-лётная комиссия признала Королёва пригодным к лётной работе без ограничений, но он категорически отказался летать на любом самолёте. Его уговаривали, давали отпуск, чтоб он успокоился, но он стоял на своём:

― Дважды из того мира не возвращаются.

Так и пошёл он не только с лётной работы, но и из армии.

Полуйко сдал зачёты и экзамены за третий курс, начались установочные занятия на четвертый, завершающий курс.

В один из выходных дней Николай, набравшись смелости, поехал навестить знаменитого космонавта. Он, может, и не поехал бы без приглашения, но очень уж хотелось узнать, признает ли своего прежнего инструктора теперешний космонавт, который запросто разговаривает с самим Никитой Хрущёвым, отцом космонавтики, как его тогда называли, и другими вождями. Хотелось также узнать что-либо о полёте такого, чего не прочитаешь в скупых эйфорических строках газет.

Найти квартиру Поповича несложно. Об этом знали в военном городке „Чкаловская” почти все его жители. И вот Николай, проклиная свое решение, стоит на площадке второго этажа и давит на кнопку колокольчика.

Открываются двери, и на пороге в спортивном костюме появляется тот младший сержант Попович, с которым он когда-то возился, чтобы научить его летать на одном из самых сложных в технике пилотирования истребителей того времени.

― О-о! Кого я вижу! ― воскликнул Павел и сжал в объятиях Николая. ― Заходите, пожалуйста! Вот не думал, что встретимся! Марина! Смотри, кто к нам пожаловал! Инструктор!.. Я же ещё никого из своих инструкторов не видел после окончания училища.

Вышла подвижная, располагающей внешности женщина, протянула руку и крепко, по-мужски, пожала руку Николая.

― Проходите, пожалуйста, я хоть с одним настоящим лётчиком поговорю. А то тебя только репорт`ры посещают.

Николай чувствовал себя не в себе, но гостеприимство, искренность и простота поведения хозяев постепенно привели его к обычному состоянию.

В комнате, куда они вошли, уже был один из названных Мариной журналистов. Павел познакомил с ним Николая.

― Знакомьтесь. Журналист из Украины. Будет писать о моем полёте. Капитан ― мой инструктор. Я продолжу свой рассказ.

Павел рассказывал о чувствах, которые он испытывал в полёте. Николай внимательно прислушивался, ибо каждое слово о космосе тогда вызывало чрезвычайное любопытство.

Марина накрыла ужин и пригласила всех к столу.

― Уважаемый Николай Алексеевич, взяв бокал, начал Павел, ― позволь мне на ты, ибо мы с тобой ровесники. Судьба свела нас на короткое время в далёком крае, где мы бедствовали, каждый по-своему. Но я очень благодарный тебе за твой труд, ибо без того Поповича не могло быть и нынешнего. Без тех полётов не могло быть и космического полёта. Я искренне рад нашей встрече. Предлагаю тост за инструктора, за его незавидный, но очень необходимый труд. За тех трудяг, на которых держится вся авиация, а теперь, по-видимому, будет держаться и космонавтика. За тебя, Коля.

За разговорами незаметно шло время. Обо всём, казалось, переговорили: вспомнили о курсантах лётной группы, о полётах, о тяготах армейской жизни, о дальнейших дорогах каждого и прочее.

Неожиданно раздался звонок. Павел пошёл открывать, и все услышали радостные возгласы. Марина встала.

― Наверное, это приехал Андриан.

Она пошла в прихожую, откуда затем все трое ввалились в комнату вместе. Андриан Николаев нёс немалую коробку, доверху наполненную экзотическими фруктами. Он только что вернулся из-за заграничной поездки в Индонезию.

Скромно поздоровался с присутствующими, Андриан сел на предложенный стул к столу.

После штрафной Павел сказал:

― Андриан, выкладывай всё по порядку: где был, что слышал, что видел?

Долго продолжался рассказ Андриана о пребывании в странах Юго-Восточной Азии. Тогда за границей везде здорово встречали советских космонавтов.

.

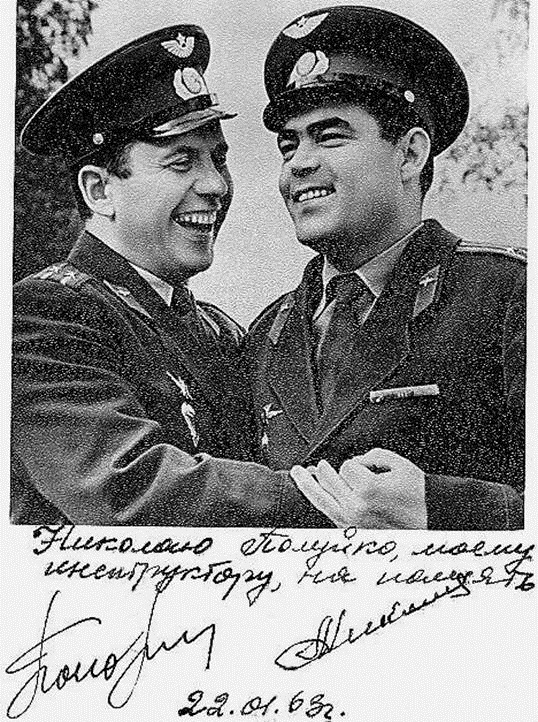

Фотография, подаренная Поповичем Николаю Полуйко при встрече.

Фотография, подаренная Поповичем Николаю Полуйко при встрече.

. Вернувшись из академии в конце января, Полуйко узнал, что его назначили командиром звена. Долго же и шёл он к своей первой командирской должности, имея за плечами более чем десятилетний опыт инструкторского труда и почти законченную академию. Ему остался последний курс, в конце которого полгода должен был быть завершающий сбор, который заканчивался государственными экзаменами. Его не пугали экзамены, но он понимал, что ему будет не легко учиться, выполняя обязанности командира звена. Он уже втянулся в нагрузку, научился не транжирить время, а рационально его использовать.

Командиром звена Полуйко стал в эскадрилье Луданова, теперь уже подполковника. Он знал, что тот был против этого назначения, но командир полка настоял на своём. Все одно Петр Павлович остался верным своей натуре. Чтобы не зазнавался молодой командир звена, не успел он ещё принять звено, как комэск вынес ему выговор за неудовлетворительный внутренний порядок у курсантов ― плохо были заправлены кровати. А чтобы не так наглядно была видна придирчивость к нему, он объявил выговор и капитану Корышеву ― командиру второго звена. Пришлось сходу наводить порядок.

Полуйко не обижался на комэска за строгость, а был даже благодарный Луданову за науку. Он с первого дня своей командирской деятельности понял две армейские аксиомы: во-первых, командир отвечает за своих подчинённых даже тогда, когда он и не виновный, а во-вторых, перед тем как наказывать подчинённого, нужно хорошо взвесить его виновность, ибо ничто так не наносит вреда, как незаслуженное наказание.

Авиационное звено состояло из трех лётных групп, которые возглавляли опытные лётчики-инструкторы капитаны Богданов, Живолуп и Фальковский. Богданов имел лётную группу из четырех курсантов (Ерёменко, Коровкин, Патерикин, Гмиря), у Живолупа и Фальковского ― по три курсанта (Снегов, Очаков, Верещагин и Ватутин, Козюбердин, Кривошеев соответственно). Ещё два лётчика-инструктора звена, старшие лейтенанты Шерстнёв и Дианов, были в резерве. Они должны были выполнять полёты по плану личного совершенствования и оказывать помощь лётчикам-инструкторам, которые имели лётные группы, а также готовиться к инструкторской работе.

Командиру звена подчинялся и технический состав, который возглавлял старший техник авиационного звена старший техник-лейтенант Потапов, и к которому входило десять офицеров-техников самолётов и десять сержантов сверхсрочной службы ― авиационных механиков.

О каждом нужно знать не только его анкетные данные, но и характер, способности, склонности, отношение к воинской службе, дисциплинированность, родственные связи и тому подобное, ибо каждому из них доверяется жизнь лётчиков, сохранение ценной техники.

В феврале 1963 года выдалось несколько лётных смен, во время которых Полуйко проверил технику пилотирования каждого лётчика звена, выполнил сам несколько полётов на личное совершенствование.

Но постоянное напряжение, перегрузка дались ему почувствовать себя, что едва не перечеркнуло не только мечты и амбициозные устремления, но и всю его жизнь. Всё началось с неизвестного ему до этого явления.

Не плохо себя чувствуя, после взлёта и в наборе высоты, а именно на высоте около двух тысяч метров, Николай почувствовал лёгкое головокружение, которое прошло через несколько секунд и дальше не возникало до конца полёта. В течение всего полёта и после него не покидала мысль: „Что же случилось?”

В следующий раз в наборе аналогичной высоты явление повторилось с немного большей длительностью и интенсивностью. Он ощутил в голове мелкое дрожание, зуд. Казалось, ещё мгновение и он потеряет сознание. Напрягся, покачал головой ― явление исчезло. Оно не повторялось, сколько он ни выполнял маневров с большими перегрузками.

Его встревожили эти сигналы. Что делать? Продолжать дальше эксперименты над собой ― опасно. А что как он потеряет сознание в полёте? Тогда ― смерть с непредвиденными последствиями и для окружающих. Посоветоваться с врачом ― он знал, что тот сразу же отстранит его от полётов и примет все меры, чтобы списать его с лётной работы. Посоветоваться с кем-то из своих сослуживцев ― боязно огласки. Николай решил пока промолчать, не полетать несколько дней, сославшись на недомогание, а между тем подумать над причиной этого явления.

Он рассуждал над тем, почему именно это происходило на высоте две тысячи метров. Единственное, что изменяется на высоте 2000 метров, это вступает в работу автомат давления в кабине ― открывает доступ воздуха в кабину с целью повышения его давления с подъёмом на высоту. В это время лётчик ушами чувствует изменение давления и шум от работы автомата. Возможно, это вызывает в голове какие-то изменения, но почему тогда раньше он этого не замечал?

На следующий день Полуйко, сидя за столом в столовой во время обеда, неожиданно почувствовал знакомое ему явление. Все поплыло перед глазами и потемнело, в голове задрожало и загудело. Он инстинктивно ухватился руками за крышку стола, чтобы не упасть, и здесь же через несколько секунд его отпустило. Ничего не сказав товарищам, сидевшим с ним за столом, он встал и вышел из столовой.

Дома повторялось явление два раза. Неожиданно возникало ощущение приближения потери сознания, головокружения, всё виденное плыло перед глазами. Он быстренько ложился на диван. Впоследствии всё проходило, и он чувствовал себя нормально.

Нина испугалась состояния мужа и спросила, что случилось. Николай рассказал ей о своих муках и сомнениях.

― Коля, нужно идти к врачам, ничего ты не высидишь, ― сказала она.

― Я и сам вижу, что нужно. Состояние ухудшается, ― грустно проговорил Николай, ― завтра пойду в санчасть.

Не хотелось Полуйко открываться старшему врачу полка майору медицинской службы Штирензону, ибо знал, что тот ничего ему не посоветует, кроме того, что отправит в госпиталь. Так оно и вышло, когда утром на следующий день зашёл он в санчасть. Не осмотрев, даже не измерив давление и пульс, он вымолвил:

― Немедленно в Ростов в госпиталь! Я сейчас выпишу направление. Иди, оформляйся, а я тем временем напишу медицинскую характеристику. Чтобы сегодня поездом убыл. Не шути этим.

Пошёл невесело в штаб полка оформляться. Зашёл в эскадрилью, доложил командиру эскадрильи о направлении, попросил написать лётную характеристику, выписал все документы, и в обед был дома. А вечером он сидел в вагоне поезда, который шёл в Ростов. Два приступа возникали во время следования в вагоне.

В госпитале Полуйко поместили в неврологическое отделение. В день прибытия он уже не попал на приём к начальнику отделения, было уже поздно. Его осмотрел дежурный врач. Он дал ему какие-то успокоительные таблетки. В палате, в которой, кроме него, лежали ещё два лётчика из Ейского авиационного училища, у Николая произошёл приступ, который, как всегда, быстро миновал. Не выходили из головы грустные мысли. Рисовались предположения, что с ним может произойти. С лётной работы спишут ― иного быть не может. А что дальше делать? Что будет с академией? Большую половину уже отучился. Дадут ли закончить?

Долго не спал, всё прокручивал разнообразные варианты будущей жизни. Лишь под утро заснул настороженным сном.