|

|

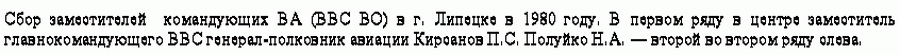

VIII. ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

.

1

.

В начале декабря, собрав всё необходимое для жизни, работы, полётов, Полуйко самолётом Ан-26, полученным Краснодарским училищем вместо Ил-14, и на который переучился экипаж Рафикова, прилетел на военный аэродром Ростов, где его встречала „Волга” из штаба ВВС.

В штабе Полуйко доложил командующему о прибытии. Генерал Павлов рассказал об особенностях работы, основных обязанностях, нацелил, на что необходимо обращать особое внимание, и спросил:

― Квартиру будешь в Краснодаре сдавать?

― Пока нет. Если дадут подходящую в Ростове, то перееду.

― У нас есть резервная однокомнатная квартира, недалеко от штаба, там жил Романенко. Можешь её занимать, будешь жить с женой или сам, временно. Посмотри. А квартиру будем подбирать. Пока ничего нет. Согласен?

― Согласен.

― Завтра на КП я тебя представлю офицерам управления, знакомься с отделом боевой подготовки и входи в курс дела.

Почти все генералы и офицеры в управлении ВВС округа, с которыми в той или иной мере пересекались дела училищные, Николаю Алексеевичу были знакомы. Но ранее он видел их с внешней стороны как старших начальников или их представителей. А теперь он находился в этой среде, и надо было определять своё место в коллективе.

Приняли в коллектив, вроде, доброжелательно. Командующий, как непосредственный начальник, добрый по характеру, внимательный к подчинённым, без амбиций, доступен, но требовательный. Терпеливо учил своих заместителей работе в частях, анализу состояния дел и отработке мероприятий по управлению подчинёнными частями.

Начальник штаба генерал-майор авиации Демченко, бывший начальник одного из военных авиационных училищ на Урале, старательный генерал, знающий систему вузов, порядочный человек.

Начальник политотдела генерал-майор авиации Черепахин В.П., бывший лётчик, участник Великой Отечественной войны, воевал ведомым Героя Советского Союза Носова С.В., доброй души человек, не заангажированный идеологически, с уважением относится к людям.

Заместитель командующего генерал-майор авиации Малеев В.А., высокообразованный, интеллигентный офицер, прекрасный лётчик, требовательный и справедливый командир, порядочный человек, готовый всегда придти на помощь в тяжёлую минуту. От него Полуйко принял должность заместителя командующего по боевой подготовке и вузам.

Со всеми названными генералами у Николая Алексеевича сложились добрые отношения. Они помогали ему войти в должность, открыто и честно указывали на допускаемые им ошибки.

Отдел боевой подготовки был укомплектован подготовленными старшими инспекторами-лётчиками, которые подбирались и комплектовались предшественником Полуйко генералом Малеевым. Николай Алексеевич не захотел сразу вмешиваться в состав отдела, несмотря на то, что кое к кому можно было предъявить претензии к их работе, к способности грамотно подготовить нужный документ, направляемый в части или в вышестоящий штаб. Приходилось много терять времени на корректировку, а иногда и на переписывание наиболее важных документов.

Большим опытом работы в ведении документации, подготовке данных для проведения мероприятий, ведения учёта и отчётности обладали исполнительные и старательные офицер отдела полковник Сулла-Петровский Ротмир Аркадьевич и служащий Советской Армии полковник в отставке Шаталов Владимир Ильич. Их аккуратная работа в отделе давала возможность и Полуйко, и другим офицерам отдела больше быть в частях и непосредственно контролировать и оказывать помощь командирам в организации и руководстве лётной подготовкой и в обеспечении безопасности полётов.

В ближайшем к Ростову полку ― Батайском Ейского училища, который был вооружён самолётами Л-29, Полуйко выделили самолёт Л-29 для полётов по аэродромам ВВС округа. Таким образом он был независим от наличия самолёта Ан-26, который всегда нужен был командующему, или использовать Ан-12 или вертолёты эскадрильи управления, да и они, как правило, были всегда заняты. А здесь, если даже срочно надо куда-нибудь лететь, позвонил, и, пока ехал до аэродрома, самолёт успевали подготовить к полёту.

Первый полёт на Л-29 он выполнил в Котельниково 21 декабря 1978 года с полковником Кутузовым, председателем квалификационной комиссии, где участвовал в полётах следующего дня. Там у Полуйко Кутузов проверил технику пилотирования и самолётовождение на самолёте МиГ-21ум, выполнив два полёта: в зону на сложный пилотаж и по маршруту. В тот же день они прилетели назад в Батайск.

В Котельниково Полуйко был и раньше, когда перегонял самолёт с ремонта и садился там на дозаправку. Но сейчас, по его мнению, всё изменилось, и не в лучшую сторону. Чего стоит только отсутствие тепла в ДОСах и в служебных помещениях. Придя на ночлег в импровизированную гостиницу, их встретил жуткий холод в комнатах. Батареи не грели, лишь одна из них еле теплилась, наружные трубы теплотрассы, проходящей по городку, плохо изолированы от холода, оборванная обмотка труб провисла, большие участки её оголены. Когда пришёл вызванный для объяснений комбат, Полуйко сразу понял, в чём дело. Этот майор в период службы Полуйко в Лебяжье был там лейтенантом, синоптиком, причём, не без проблем. Странно, что он вырос до комбата, да ещё и не имея соответствующей подготовки.

Пошли с Кутузовым на полёты, передремавши ночь в холоде, не раздеваясь. Только необходимость проверки техники пилотирования и самолётовождения по прибытии к новому месту службы заставили Полуйко выполнять полёты. Пришлось серьёзно поговорить и с командиром полка подполковником Товстохатько Анатолием Мироновичем. Владея неплохими организаторскими способностями, за полтора года командования полком он не смог добиться наряду с положительными показателями в лётной подготовке порядка в гарнизоне и в хозяйственных вопросах.

В последующем полёты на аэродромы училищ генералом Полуйко осуществлялись систематически. Почти каждый день, кроме воскресенья, на всех 28 аэродромах ВВС округа производились полёты. Генералу, отвечающему за состояние боевой подготовки и вузы, необходимо бывать на аэродромах, как можно чаще. А для того, чтобы поработать в полку с пользой для дела, необходимы дня три-четыре, а то и вся неделя. Практически, более четырёх аэродромов в месяц охватить невозможно. Значит, на каждом аэродроме побывать в году можно один ― два раза. Хотя для контроля лётной подготовки максимально задействовались старшие инспекторы-лётчики, но Полуйко считал необходимым личное участие в подготовительных мероприятиях к полётам и в самих полётах.

Заканчивался 1978 год. Командующий пригласил Полуйко в кабинет и сказал:

― Николай Алексеевич, приближается праздник Нового года, а у нас традиция: кто приходит на должность в управление, тот заступает ответственным по ВВС в ближайший праздник. Так что тебе придётся заступить на Новый год. Возражений не принимаю.

― Есть, заступить, ― ответил Полуйко. ― Только хотелось бы побывать дома, кое-что надо забрать и привезти.

― До Нового года ещё время есть. Ты можешь съездить и всё решить. Закреплённая за тобой машина ещё в ремонте, возьми машину Малеева, он сейчас в отпуске. За три дня справишься? Только внимательней на дороге.

― Спасибо, товарищ командующий.

День ещё только начался, и он решил сразу и ехать. Позвонил в автопарк, нашёл водителя, приказал полностью заправить горючим и приехать к штабу. Через полчаса они ехали по городу. Погода была пасмурная, но без осадков. Температура, несмотря на зиму, была положительной, поэтому верхний слой грунта сантиметра на два-три растаял, под ним земля была мёрзлой.

Проехали Батайск. В километре за городом догнали длинный рефрижератор. Водитель начал его обгонять, впереди встречная полоса была свободной. Не доехали ещё до средины рефрижератора, как тот начал прижимать „Волгу” к обочине. Солдат посигналил, но водитель рефрижератора ещё больше взял влево, заставив сместиться „Волгу” левыми колёсами на мокрую обочину. Сразу машину потянуло в кювет. Полуйко приготовился к перевороту.

― Держи руль прямо! ― крикнул Полуйко и упёрся руками в переднюю панель.

Кювет имел глубину около двух метров. Машина заскользила по скользкому склону кювета, достигла дна, выскользнула колёсами в нормальное положение и покатилась по дну кювета, разбрасывая во все стороны грязь. На душе отлегло ― не опрокинулись. Слава Богу!

Рефрижератор помчал дальше. Не сообразили запомнить его номер. Вот же сволочь. Какую ненависть надо иметь, чтобы пойти на такую пакость? Ведь только случайно они не попали в аварию. Что бы было, попадись на обочине ограничивающий столбик или инстинктивно выверни водитель руль вправо?

Как же теперь отсюда выбраться? Вылез Полуйко из машины и, измазавшись, еле выполз на дорогу, скользя по склону кювета. Надо просить помощи у проезжающих водителей.

Остановился ехавший в сторону Ростова грузовик. Водитель сразу согласился помочь. С трудом тросом он вытянул “Волгу” на дорогу. Поперёк дороги не хватает места, а параллельно ― машина скользит и не хочет вылезти из кювета. Водитель грузовика укоротил трос и только тогда вытянул машину на асфальт. Полуйко поблагодарил водителя, спросил откуда он едет, тот сказал, что едет он из Тамбова в Таганрог. Полуйко вытянул из кармана 25 рублей и протянул водителю. Водитель стал отказываться от денег, но Полуйко настоятельно сунул деньги ему в карман:

― Берите, не стесняйтесь. Вы нам очень помогли. Счастливого пути.

Назад ехали через день. Дорога была сухой, но, когда подъезжали к Кущёвке, встретился мощный фронт. Поднялся сильный ветер и пошёл холодный дождь. Мгновенно температура воздуха перешла на минус, и водяные капли стали превращаться в гололёд. За считанные минуты дорога превратилась в каток. Скорость движения стала минимальной. Плелись еле-еле, оставшиеся 80 км ехали 6 часов, постоянно рискуя свалиться опять в кювет.

К моменту назначения Николая Алексеевича на должность заместителя командующего ВВС СКВО авиационное объединение состояло из трёх авиационных училищ: Качинское и Ейское высшие военные авиационные училища лётчиков, Краснодарское объединённое лётно-техническое училище и эскадрилья управления ВВС округа. Кроме того, в состав ВВС СКВО из ПВО страны в начале 1981 года было принято Армавирское высшее военное авиационное училище лётчиков имени Главного маршала авиации Кутахова Павла Степановича.

Качинское училище базировалось в городе Волгограде (штаб училища, учебно-лётный отдел, теоретический батальон курсантов). Каждый из четырёх авиационных полков училища базировался на двух аэродромах: основном и лагерном. Один полк учебных самолётов Л-29 летал на основном аэродроме Бекетовка и лагерном ― Лог, другой ― на основном аэродроме Морозовск и лагерном ― Тацинская. Один полк боевых самолётов МиГ-21 летал на основном аэродроме Лебяжье и лагерном ― Михайловка, другой ― на основном аэродроме Котельниково и лагерном ― Жутово. Работу авиационных полков обеспечивали отдельные батальоны аэродромно-технического обеспечения и дивизионы связи и радиотехнического обеспечения. Командовал училищем опытный лётчик, грамотный методист генерал-майор авиации Железняк Иван Иванович.

Ейское училище базировалось в городе Ейск Краснодарского края (штаб училища, учебно-лётный отдел, теоретический батальон курсантов). Там же базировался полк боевых самолётов Су-7б (базовый аэродром) и летал на лагерном аэродроме Будёновск Ставропольского края. Другой полк боевых самолётов Су-7б базировался на основном аэродроме Таганрог и летал на лагерном аэродроме Милерово Ростовской области. Один учебный полк самолётов Л-29 базировался на основном аэродроме Батайск и лагерном ― Погорелово, другой ― на основном аэродроме Зерноград и лагерном ― Егорлыкская. Начальником училища был генерал-майор авиации Подкопников Александр Фёдорович, а с 1979 года полковник, затем генерал-майор авиации, Гришин Виктор Владимирович, бывший комэск в период командования генералом Полуйко Н.А. полком в Лебяжье.

Генерал-майоры авиации Подкопников, Полуйко и полковник Степанов на сборах руководящего состава ВВС СКВО..

Генерал-майоры авиации Подкопников, Полуйко и полковник Степанов на сборах руководящего состава ВВС СКВО...

Краснодарское училище базировалось на аэродроме Краснодар (штаб, учебно-лётный отдел, подготовительный и технический курс, один полк боевых самолётов МиГ-21, Су-7б, Су-22 и МиГ-25). Другой полк боевых самолётов МиГ-17 и МиГ-21 базировался на аэродроме Кущёвская. Полк учебных самолётов Л-29, затем Л-39 базировался на аэродроме Приморско-Ахтарск и летал ещё на лагерном аэродроме Ново-Минская. Начальником училища был генерал-майор авиации Куцев Николай Дмитриевич, сменивший генерала Полуйко Н.А.

Армавирское училище базировалось на аэродроме Армавир (штаб, учебно-лётный отдел, теоретический батальон курсантов и один полк боевых самолётов двумя эскадрильями самолётов МиГ-23 и двумя эскадрильями МиГ-21, позже полк перешёл полностью на самолёты МиГ-23). Этот полк двумя эскадрильями летал на лагерном аэродроме Бароновский, а в период строительства на нём искусственной полосы использовал аэродром Моздок. Другой полк боевых самолётов МиГ-21 базировался на аэродроме Майкоп и летал на лагерном аэродроме Гиагинская. Учебные полки самолётов Л-29 базировались: один полк на основном аэродроме Аджи-Кабул Азербайджанской ССР и летал на лагерном аэродроме Сангачалы, другой ― на основном аэродроме Сальяны и летал на лагерном аэродроме Пирсагат.

Это училище за свою историю неоднократно меняло свою подчинённость в составе видов Вооружённых Сил страны. Оно было создано в СКВО на базе Армавирского резервного истребительного авиационного полка ВВС в декабре 1940 года с названием „Школа лётчиков-истребителей”. В январе 1941 года школе было присвоенное наименование „Армавирская военная авиационная школа пилотов” (АВАШП). В сентябре 1942 года АВАШП была перебазирована в Фергану, Учкуган, Андижан, Наманган. В октябре 1945 года Армавирская военная авиационная школа пилотов была переведена на новые штаты, перебазирована в Армавир и получила наименование „Армавирское военное авиационное училище летчиков”.

В марте 1960 года авиаучилище было преобразовано в высшее. В то же время произошло переподчинение его из Военно-Воздушных Сил в состав Войск противовоздушной обороны СССР.

Командовал училищем опытный командир ― генерал-майор авиации Крюков Николай Петрович, грамотный, вдумчивый, уравновешенный, спокойный генерал, отличный лётчик, творчески относящийся к организации и руководству лётным обучением постоянного и переменного состава училища. Николай Полуйко учился вместе с ним в Военно-Воздушной академии в одной учебной группе заочного факультета по командно-штабной специальности. Встречались с ним после учёбы в академии, будучи на должностях начальников смежных училищ, Армавирского и Краснодарского, в основном в период сессий краевого совета депутатов трудящихся, являясь его депутатами.

Командование ВВС СКВО, авиационных училищ и их частей работали в условиях исключительной напряжённости. Те годы для авиационных училищ были расцветом совершенства подготовки авиационных кадров. Никогда ранее, кроме, разве, периода Великой Отечественной войны, командиры и весь личный состав не испытывали такой высокой напряжённости в лётной подготовке постоянного состава и курсантов училищ. А современный этап развала авиации в странах бывшего Советского Союза ни в какое сравнение не может идти с тем периодом.

Что представляло тогда такое авиационное объединение, как ВВС СКВО? 1700 лётчиков постоянного состава, 2600 летающих курсантов, тех же лётчиков, только с мизерным опытом полётов. Это те лётчики, которые поднимаются в воздух сначала на реактивных самолётах Л-29(39), а затем на боевых сверхзвуковых самолётах МиГ-21, Су-7б, МиГ-23 и др., в основном, первых, не совсем доработанных, сложных в технике пилотирования и эксплуатации. Самолётный парк ВВС СКВО насчитывал более полутора тысяч единиц. Налёт за объединение в год составлял 236 600 часов, из них курсантский ― 150 тысяч.

Видимо, не случайно уходили преждевременно из жизни молодые командиры. Так, еле преодолев 50-летний жизненный рубеж, а некоторые и не достиг его, ушли в вечность генералы Подкопников А.Ф. и Лаптев Н.Д. (бывшие начальники Ейского училища), генерал Куцев Н.Д., генерал Журавлёв А.С. (бывшие начальники Краснодарского училища), генерал Романенко И.И. (Герой Советского Союза, бывший начальник Харьковского и Краснодарского училищ), генерал Железняк И.И.,(бывший начальник Качинского училища), генерал Ферафонтов В.В. (бывший начальник Армавирского училища) и другие. Вечная им память. Они не щадили своей жизни, отдавая себя служению Отечеству. Никто тогда не обращал внимания на это печальное явление в организации жизни руководящего состава училищ.

Позже убрали с училищ боевые самолёты и стали обучать курсантов только на учебных, значительно облегчив задачу обучения курсантов, но снизив качество подготовки лётчиков и усложнив подготовку лётчиков в строевых частях. А после развала СССР вообще обучение лётного состава в вузах фактически прекратилось. Но в те годы никто не думал и не предполагал, что военная авиация будет так быстро разорена.

С началом нового 1979 года ВВС округа получили задачу по участию в командно штабной тренировке (КШТ) войск округа на тему: „Перевод войск округа с мирного на военное положение и ввод Армии в сражение с целью разгрома вторгнувшегося противника на Ближне-Восточном театре военных действий”. Авиация округа привлекалась к учению в полном составе.

Уже 2-го января командующий ВВС округа генерал-лейтенант Павлов Г.Р. собрал офицеров управления и поставил задачу на подготовку к КШТ. Он, в частности, сказал:

― На КШТ проверяется:

состояние боеготовности войск округа;

подготовка командиров и штабов, полевая выучка, политическая, техническая, специальная, строевая и физическая подготовка личного состава;

политико-воспитательная работа, воинская дисциплина и служба войск;

состояние вооружения и боевой техники;

тыловое обеспечение и обустройство войск;

руководство войсками, контроль и исполнительность;

учебно-материальная база.

Всем офицерам управления быть готовым к выполнению своих функциональных обязанностей по службе на военное время.

― Разрешаю полёты в училищах с 3-го января. Ответственными на полётах назначить заместителей начальника училища: в Краснодаре ― полковника Зяблова Ю.В., в Таганроге ― полковника Михайлова В.С., в Ейске ― полковника Кириченко Г.А.

3-го января состоялось совещание руководящего состава управления, начальников училищ и полков, на котором командующий разъяснил сущность задачи и нацелил на её выполнение.

― Задача серьёзная, ― сказал на совещании командующий. ― Надо подойти к её выполнению с большой ответственностью. Учитывать то, что у лётного состава образовался перерыв в полётах из-за очередного отпуска, переучивания части эскадрилий на новую авиационную технику. Многие лётчики давно не выполняли полёты на боевое применение с боевым оружием. Утеряны навыки в выполнении полётов в сложных метеоусловиях и ночью. Поэтому восстанавливать навыки в полётах, особенно на сложные виды подготовки, осторожно. Всем дать не меньше одного контрольного полёта. Командирам знать уровень лётного состава, достигнутый к концу 1978 года, до отпуска и его докладывать комиссии. Докладывать: учили курсантов, полк готов, в основном, в ПМУ. Две эскадрильи Ейского училища переучились на новую авиационную технику, две эскадрильи начали теоретическое переучивание и готовы будут к маю месяцу. Не бояться говорить истинное положение с готовностью лётного состава. Наша основная задача ― готовить курсантов. Ни в коем случае не допустить выпуска в полёт не подготовленного лётчика.

― Проверить и отметить выполнение планов по безопасности полётов, по устранению недостатков, отмеченных ранее комиссиями. Обновить мобилизационные планы. Уточнить планы подъёма училищ по тревоге и переходу с мирного на военное положнение. Провести предварительные тренировки. На период подготовки в управлении ВВС округа создать группы контроля и оказания помощи. Группы возглавить: генерал Малеев В.А. ― аэродром Лебяжье, генерал Полуйко Н.А. ― Таганрог, полковник Ковалёв ― Батайск. В остальных полках группы возглавить лично начальникам училищ и их заместителям.

В конце января 1979 года Северо-Кавказский военный округ проверялся Главной инспекцией Министерства обороны СССР, возглавляемой заместителем Министра обороны СССР ― главным инспектором Министерства обороны СССР дважды Героем Советского Союза Маршалом Советского Союза Москаленко Кириллом Семёновичем. Во время инспекции проводилось командно-штабное учение с привлечением войск и призывом резервистов. От ВВС на учение привлекались две эскадрильи по 12 Су-7б с Таганрогского полка с задачей авиационной поддержки войск в наступлении.

Эскадрильи перелетели на аэродром Моздок, где готовились к боевым действиям: изучали район боевых действий, возможные боевые задачи, устанавливали взаимодействие с сухопутными войсками. С началом наступления они должны поддерживать атаку, штурмуя противостоящего противника, затем сопровождать наступающие войска в глубине.

Командующий назначил Полуйко руководить авиацией на поле боя. Он самолётом МиГ-21ум вылетел вместе с главным штурманом ВВС СКВО полковником Ковалёвым из Краснодара в Моздок, где временно находилась эскадрилья. Летели они в сложных метеоусловиях в облаках и за облаками, так что ориентировались, только используя радиотехнические средства.

Приземлившись в Моздоке, они разыскали эскадрилью, собрали лётчиков, с которыми Полуйко провёл беседу о предстоящих их действиях и одновременно проконтролировал их готовность.

На место расположения командного пункта руководства учением, находящегося за Сунженским хребтом, Полуйко выехал на „Уазике” с водителем и двумя офицерами, которые уже там побывали ранее. Приехали на место часа через два. На КП были только генералы представители инспекции и командование проверяемого корпуса. Маршала Москаленко ещё не было. Войска находились в готовности к атаке. Погода на месте нахождения КП была хорошая ― безоблачное небо, оттепель, верхний слой грунта оттаял сантиметров на 5-8, но в Моздоке стоял густой туман, и авиация вылететь не могла. Полуйко доложил об этом старшему начальнику на КП.

― Вот так и на фронте бывало. Когда надо, тогда вас нет, ― пренебрежительно проворчал сухопутный генерал-полковник из комиссии.

За 2-3 минуты до времени „Ч” на подготовленную площадку сел вертолёт Ми-8. Не дожидаясь остановки вращения винтов, Маршал Москаленко спрыгнул на землю и ускоренной походкой пошёл к КП, бодро взбежал по трапу на сооружённое из брёвен и досок КП, и тут же взвилась зелёная ракета. Вдруг всё загремело, зашумело, и мимо КП побежала в наступление пехота, пошли танки.

Полуйко находился тоже на КП с рацией, настроенной на волну управления авиацией, которая не могла вылететь из-за непогоды. Он держал связь и с КП аэродрома. Оттуда передали, что туман не рассеялся, и взлететь не могут, но находятся в готовности. Полуйко с сочувствием смотрел на пожилых солдат, некоторые с длинными волосами, с выпирающими животами с трудом бежали, таща на себе, кто автомат, кто гранатомёт, кто рацию. Ноги утопали в грязи, но они бежали… Вот они стали скрываться в низине, за которой виднелся с крутым склоном бугор.

― Где авиатор?! Авиатора к Маршалу! ― услышал Полуйко крик на КП и побежал к Москаленко. Он прибежал и доложил:

― Товарищ Маршал Советского Союза, заместитель командующего ВВС…

― Почему нет авиации? ― перебил доклад Маршал.

― Эскадрилья Су-7б находится в Моздоке в готовности к вылету, но из-за тумана не может вылететь.

― Какой туман, когда вон солнце светит? Беликов, проверить и доложить.

― Есть, товарищ Маршал Советского Союза! ― ответил командующий войсками СКВО, присутствующий на КП.

А тем временем наступающие достигли подъёма и начали карабкаться наверх. Полуйко видел, как танки, добравшись до средины склона, останавливались и задом, боком сползали назад в низину. Они несколько раз питались взобраться и снова сползали, пока по низине не сманеврировали влево, где склон положе, и, наконец, выбрались.

Москаленко громко сказал: „Вперёд”, и сбежал вниз к „Уазику”. За ним сбежал Беликов, комкор, все сели в машину и поехали в сторону, куда ушли наступающие.

Позвонил на КП аэродрома. Ковалёв доложил, что синоптики туман дают на целый день. Полуйко подошёл к генералу, сообщил ему, что туман ожидается на целый день, и ему здесь делать нечего. Тот разрешил ему убыть. Свернули рацию и поехали в обратный путь на Моздок.

Посреди пути, уже за перевалом встретили небольшое селение и возле дороги чайную. Остановились. Зашли. Надо было покормить водителя, да и сами ничего не ели с утра. Заказали чахохбили по бутылке пива, кроме солдата, который уже уплетал суп-харчо.

Сразу из-за соседнего стола поднялся молодой человек и поставил им на стол бутылку вина и представился как председатель местного сельсовета. Полуйко не принял подарок, сославшись на то, что им предстоит серьёзная работа, и они не могут пить крепкие напитки.

― Вай-вай-вай! Как нехорошо. Отказываетесь от подарка. Я понимаю, что вы не пиёте из-за предстоящей работы. Когда будете ехать назад, заезжайте ко мне. Буду очень рад дорогим гостям.

Подъезжая ближе к Моздоку, они въехали в туман, который, действительно, не прекращался весь день.

Наиболее аварийным полком в ВВС округа считался Таганрогский полк Ейского училища. Отказы двигателей на самолётах Су-7б приводили к лётным происшествиям. Но случались лётные происшествия и по вине лётного состава. Особенно громким происшествием стала катастрофа самолёта Су-7б, происшедшая в феврале при перелёте группы самолётов в ремонт. Группа лётчиков во главе с комэском села на промежуточном аэродроме для дозаправки. Из-за погоды они не смогли лететь дальше и остались ночевать. Во время ужина не в меру употребили слитый спирт, а наутро вылетели дальше по маршруту перелёта. Один из лётчиков после взлёта и входа в облака потерял пространственную ориентировку и упал в районе аэродрома.

В это время командующий проводил сбор руководящего состава училищ на аэродроме Котельниково. Присутствовал на сборе и заместитель главкома ВВС по вузам генерал-полковник авиации Горелов С.Д. Командующий улетел в связи с катастрофой, Горелов остался на второй день сбора. Он пришёл в зал, где проводился сбор, и выступил с разносной речью. Досталось всем. Он собрал всех в классе, приказал принести схемы полётных заданий и начал любимую их критику. С нескрываемой злостью протыкал указкой схемы, некоторые рвал. Не оставил без внимания ни одной.

Начальник Качинского ВВАУЛ генерал Железняк Иван Иванович, не выдержал и сказал:

― Товарищ генерал-полковник, мы не знаем, как понимать ваши требования. Привозили вам схемы в Москву. Вы их порвали, а как сделать не сказали. Мы считаем, что схемы вполне соответствуют курсам учебно-лётной подготовки. Дайте конкретные указания, как сделать и мы их выполним.

― Что это за схемы? Это срамота. На ней ничего не понять. Надо так, чтоб она хвостом виляла. Чтобы всем было понятно.

Горелов остался ночевать в той же холодной гостинице. Со всех комнат забрали обогреватели и сосредоточили в комнате, в которой ночевал он. Полуйко не спал не только от холода, а и от крика Горелова, который раздавался всю ночь. В дополнение ко всему ещё и вода прекратилась в кранах, и нечем утром было умыться.

Наутро Сергей Дмитриевич отчитал руководство училища и полка, позавтракал и улетел в Москву. Дальнейший сбор проводил Полуйко, входя в запланированный график.

Сергей Дмитриевич и дальше продолжал удивлять авиационную общественность своим отношением к подчинённым вузам. В один из весенних дней, самолётом Ан-26 он запросился на аэродром Батайск.

Командующий ВВС округа поручил генералу Полуйко встретить его и сопроводить в штаб ВВС.

― Езжай пораньше. Посмотри, как там, у Лихачёва, дела. Наверняка, запустил порядок. Что сможете, устраните. Как бы молодой командир не принёс нам неприятностей.

― Что можно успеть за это время? Посмотрю, конечно. Вы же знаете, что Горелов непредсказуемый. Найдёт, к чему придраться, ― ответил Полуйко.

Приехал Полуйко в штаб полка. Его встретил командир полка подполковник Лихачёв Владимир Яковлевич, недавно назначенный на эту должность.

― Ну, как, готов встречать заместителя главкома?

― Так точно! Готов, ― бойко ответил командир. ― Туалет в самом лучшем виде.

― При чём, здесь туалет? Как порядок на стоянках, в казармах, в автопарке? Он же везде пойдёт.

― А он на сборе сказал, что если в полку туалет в порядке, то остальное можно не проверять, везде будет порядок, ― не в шутку, а на полном серьёзе, заметил Лихачёв.

Полуйко вспомнил, как Горелов распекал командиров полков за запущенные общественные туалеты в гарнизонах. „У вас же в туалете присесть невозможно. Как присядешь, так и боишься, что крысы яйца отгрызут”.

― Ну, покажи, что ты там сделал?

Туалет размещался тут же в стареньком одноэтажном штабном здании барачного типа. В коридоре стены облупились, на потолке кое-где отпала штукатурка, полы в некоторых местах прогнили. Впечатление не самое лучшее.

― Вы хотя бы полы к прилёту помыли. Грязи натаскали.

― Сейчас помоем. Вот туалет, товарищ генерал.

Лихачёв открыл дверь и пропустил генерала в помещение ― переднюю туалета, которая имела назначение и курилки. Зайдя в помещение, Полуйко оторопел. Стены оклеены красивыми обоями, окна украшены белыми шторами, по углам помещения стояли кадки с кустистыми комнатными растениями, пол устлан ковровыми дорожками. У стены стоял новенький диван-кровать. В другом помещении были установлены аккуратные кабинки, в которых блестели белые унитазы. Стены выложены кафельной плиткой. В дополнение на стенах установлены фигурные светильники.

― Послушай, Владимир Яковлевич, что ты натворил? Зачем такие излишества? На фоне всего остального, твой туалет выглядит вызывающе. А диван-кровать убери немедленно. Если Горелов увидит его здесь, то тебе не поздоровится. Лучше б ты коридор в порядок привёл.

― Так это ж для курящих!

― Они что, спать тут будут? Убери, пока не поздно. Продумай скамейки. Дай распоряжения и скажи, пусть принесут свежие данные о налёте полка за первое полугодие и справку о штатной и списочной численности личного состава и техники тебе в кабинет. Посмотрим для доклада. Самолёт вылетел?

― Летит. Будет через сорок минут.

― Давай. Посмотрим материал и поедем на аэродром.

Недавно прошёл дождь, грунт раскис. На асфальтированную дорогу с грунта съезжали машины и нанесли грязи. Полётов не было. На стоянках проводилась предварительная подготовка авиатехники к полётам

― Комбат знает, что летит начальство?

― Знает.

― А чего ж он не счистил грязь и не помыл дорогу? Дайте немедленно ему команду, пусть пришлёт технику.

― Я ему говорил, обещал сделать.

― Надо не говорить, а приказывать, отдавать распоряжения. Ты ж начальник гарнизона. Кто у тебя принимает самолёт?

― Дежурный по приёму и выпуску самолётов.

― Лейтенант? Пошли зама. Пусть проверит ВПП. Да смотрите, чтобы никто не выперся на полосу. Полётов нет, возьмёт кто-нибудь и выедет на ВПП. Греха не оберёшься.

Приехали на КДП, уточнили погоду, работу радиотехнических средств и поехали к месту стоянки прилетающих самолётов.

Вышел генерал-полковник из самолёта, получил доклад Полуйко, пожал руки встречающим, потянулся и сказал:

― Хочу познакомиться с гарнизоном „Батайск”, а потом поедем в штаб ВВС округа. По объектам пойдут со мной Полуйко и командир полка, остальные свободны. Начнём со стоянки самолётов.

Знал Полуйко, как Горелов знакомится с гарнизонами. Его не интересует истинное положение дел, организация и качество подготовки кадров. Он ищет, за что бы выдрать командира. И находит. На сей раз он зашёл на тыльную сторону технического домика эскадрильи, где увидел деревянную пристройку, в которой инженер эскадрильи хранил всевозможный технический хлам.

― О-о! Во-от он гадюшник! Во-от он! А ну, открывай!

― У меня нет ключа, он у инженера.

― Давай его сюда. Развели тут каптёрок, где надо и не надо.

Инженер уже бежал со стоянки. От волнения и предчувствия недоброго он долго возился с замком, не попадая ключом в замочную скважину, и, наконец, открыл дверь. Горелов просунулся в пристройку. Оттуда донёсся неимоверный крик:

― Лихачёв, Полуйко! Что это вы тут развели бордель?! Всё навалом, никакого порядка, понатаскали всего.

Загремела банка с краской, разлившейся по полу.

― А это что за тряпьё лежит навалом? ― потянул за одну с тряпок и свалил на пол целую кипу ветоши.

― Так это ж для мытья самолётов! ― не выдержав нареканий, воскликнул инженер.

― Самолёты мыть надо чистым белым материалом, а не этим тряпьём!

Выйдя из пристройки, генерал уже спокойно заключил:

― Плохо, Полуйко. И дверь покрашена. А она должна иметь деревянный вид. Всё. Поехали в автопарк.

Автопарк имел, мягко говоря, неприглядный вид. Он не имел твёрдого покрытия. Поэтому после дождей машины размесили грязь вдоль и поперек на территории автопарка. Отдельные машины вытаскивали тягачи, оставляя после себя глубокие колеи.

― Что это такое? ― уже без злости, устало проговорил генерал-полковник. ― Поехали отсюда, я не могу смотреть на эту дикость.

Подъехали к штабу. Выйдя из машины, Горелов спросил:

― Где у вас здесь туалет?

― В штабе, товарищ генерал-полковник, ― Лихачёв указал на вход. ― Вот сюда.

Горелов зашёл в указанную дверь. Сопровождающие остались в коридоре.

― Ну, держись, Лихачёв, будет тебе идеальный туалет, ― тихо проговорил Полуйко.

― Лихачёв! Ты что, меня за идиота принимаешь?! ― выйдя с туалета, прокричал Горелов. ― Услышал, как я говорил, что если в полку туалет нормальный, то и смотреть больше нечего, и решил мне очки втереть! Запустил полк и решил на туалете выехать?

Отдышавшись, Горелов обратился к Полуйко:

― Едем в Ростов. Я командующему доложу… Надо решать, что делать с таким командиром.

Пока ехали, Горелов отошёл от стресса, и примирительно сказал Полуйко:

― Надо учить командиров. Помогайте им становиться в должности, учите порядку, учите находить главное, на что в первую очередь надо обращать внимание.

Приехав в штаб, Сергей Дмитриевич, будто забыл об увиденном в Батайске, ничего не сказав командующему о своих впечатлениях. Они обсудили с командующим проблемные вопросы строительства в гарнизонах ВВС округа и предстоящим сбором руководящего состава вузов ВВС ЗС СССР.

Ростов-на-Дону. Встреча заместителя главкома ВВС по вузам генерал-полковника авиации Горелова Н.Д. 1979 год.

Ростов-на-Дону. Встреча заместителя главкома ВВС по вузам генерал-полковника авиации Горелова Н.Д. 1979 год. На снимке: Горелов, Кутузов, Полуйко, Лысяков, Павлов

.

Не закончились лётные происшествия в Таганрогском полку.

Время перевалило за полдень. Только вчера к вечеру возвратился Полуйко из недельной командировки в одну из частей ВВС военного округа. Полдня он пытался разобраться с материалами работы в частях, чтобы подготовить информацию об имеющихся недостатках и рекомендациях. И недостатки были типичными, и рекомендации виделись те, которые неоднократно направлялись в части, и которые, как правило, не выполнялись, ибо к ним все привыкли, что зачастую являлось причиной многих предпосылок к лётным происшествиям, а то и самих происшествий.

Странный психологический феномен: чем больше напоминаешь о необходимости что-то делать в интересах безопасности полётов, тем больше это не делается. Не редки случаи, когда вопреки здравому смыслу не выполняются рекомендации и инструкции. Нужны всё время какие-то новые, порой необычные, меры, чтобы встряхнуть людей и заставить выполнять элементарные требования разумных правил. Иногда эта встряска приходит вместе с трагедией, когда гибнут люди, уничтожается техника, рушатся человеческие судьбы. Тогда становится всем ясно, что беда не пришла бы, если бы выполнялось давно всем известное...

Все эти мысли роились в голове генерала, когда он сидел в кабинете за столом и работал над трудно удававшимся текстом документа. Вдруг из динамика внутреннего селектора прозвучал голос дежурного офицера командного пункта:

― Внимание! Всем заместителям командующего, начальникам отделов и служб прибыть на КП.

Все понятно... Где-то что-то случилось. И если серьезное происшествие, то привычный ритм работы будет нарушен, и все дела придётся отложить, немедленно лететь к месту происшествия и заниматься расследованием.

Убрав документы в сейф, Николай Алексеевич поспешил на КП. Там уже собрались многие офицеры, продолжали подходить остальные. У всех вопросительно-тревожные лица. Командующий, стоя у стены, хмуро и сосредоточенно смотрел на карту. Еле слышно шелестели вентиляторы, и попискивал динамик дежурного приёма. Все молчали.

Наконец, командующий повернулся и спросил у дежурного офицера:

― Все собрались?

― Все, товарищ командующий. За исключением зам по ИАС. Он в Михайловке.

― Дайте ему команду вылететь на место... А мы начнём, товарищи. Сегодня в 16 часов 34 минуты на аэродроме Таганрог произошла катастрофа самолёта Су-7у, пилотируемого курсантом Иванчиковым с инструктором капитаном Самохваловым. Самолёт упал в районе аэродрома при заходе на посадку. Лётчики погибли... Начальнику штаба оформить приказ о назначении комиссии по расследованию происшествия. Председатель ― я, моим заместителем назначаю генерала Полуйко. Членами комиссии включить остальных заместителей, начальников отделов, служб и офицеров ― решением заместителей. Вылет через час самолётом Ан-26. Командир экипажа капитан Пирогов, бортовой номер ― 08. Отъезд от штаба автобусом через 20 минут. Список убывающих составить немедленно... Вопросы?..

Вопросов не было. Все поспешили в кабинеты для сбора. Времени для этого много не потребуется. Всегда в кабинете стоит в готовности портфель со всем необходимым для командировки. Осталось позвонить жене, чтобы предупредить об отъезде и сообщить, что всё намеченное на сегодня и на ближайшие дни отменяется. На вопрос: „На долго?” Николай Алексеевич ответил: „Дней на десять".

Нине Александровне понятно ― катастрофа. Ровно столько отводится на её расследование. На другие происшествия ― меньше. Об этом по телефону не говорят. Она уже привыкла к частым отъездам мужа. Последние месяцы, когда его перевели на эту должность, они виделись редко. Больше им удавалось говорить по телефону, чем дома. Сначала она переживала, её не покидало беспокойство за мужа. Ранее она многие годы ежедневно, в дни полётов, провожала его и тайком молилась в душе за его благополучие. Ждала его возвращения. Это вошло в привычку, и она начала верить, что если его не проводит, то что-то ужасное и непоправимое может случиться. И вот теперь Николай Алексеевич улетает куда-то на длительное время, там без её проводов летает, а она и не знает об этом. Постепенно Нина Александровна успокоилась. После отъезда мужа закрывала квартиру, шла на автостанцию и междугородним автобусом ехала к сыну, который служил офицером в другом городе. Хотя и не близкий был путь, но зато она забывалась в общении с внучкой, невесткой и только изредка с сыном, который большую часть времени проводил на службе. С возвращением мужа и она возвращалась в Ростов, как правило, ненадолго ― вскоре опять уезжала.

В самолёте сидели подавленно. Избегали смотреть друг другу в глаза. Ни о чем не хотелось говорить, да и трудно было говорить из-за монотонно звенящего звука двигателей. Каждый занялся своими мыслями. Кое-кто пытался читать, но вряд ли кому удавалось сосредоточиться на прочитанном.

Никогда, видимо, нельзя привыкнуть к лётным происшествиям. Сколько их было на служебном пути Николая Алексеевича... Хотя ни одного не было по личной вине, все же он всегда чувствовал себя виновным. По-видимому, не всё сделал, не всё предусмотрел, не всё организовал, как следовало бы, что уходят из жизни люди... Дорого обходится государству подготовка лётчика, дорого стоит самолёт... Да о какой цене можно говорить, когда речь идет о жизни человека? Чем измерить горе родителей, жён, детей, друзей? Исковерканы судьбы, исчезали надежды... Не вернуть так привычного и счастливого течения жизни. На многие годы, а то и поколения, останутся в сердцах близких незаживающие раны потери родного человека. Да и последствия для семьи неблагоприятны. Навсегда ушёл кормилец, защитник, опора в жизни...

Обо всём этом думал Николай Алексеевич, летя в самолёте. Он не знал ещё причины катастрофы, но твердо был убеждён, что её можно было избежать, если бы... Очень незначительный процент происходящих в авиации аварийных случаев относится к неизбежным. Большинство же из них можно было бы или не допустить, или найти выход, обеспечивающий спасение экипажа, а то и авиационной техники. Но печальный опыт показывает, что больше половины потерь авиации в людях и технике происходит по вине людей ― или лётчиков, или авиационно-технических работников, или лиц, занятых в управлении и обеспечении полётов. Почему же? А всё по той же старой, как мир, причине расхлябанности, безответственности, отсутствия чувства настороженности, чувства опасности, а иногда и из-за банальной лени. Правильно говорят, что законы лётной службы написаны кровью лётчиков. А вот добиться пунктуального их выполнения ― дело сложное и, похоже, безнадёжное.

У каждого из летевших в самолёте Ан-26 офицеров в полку есть подчиненные по службе. Некоторые из них будут иметь отношение к происшедшему. Но никому, кто летел в самолёте, не хотелось, чтобы катастрофа случилась по вине их служб. Все они будут стараться найти истинную причину, но и, по возможности, будут кое-что делать, чтобы отвести вину от себя подальше. В этом и заключается один из парадоксов их работы. Что поделаешь? Такова жизнь...

Вон в конце длинной скамьи небольшой группой сидят и изредка обмениваются замечаниями инженеры. Они, как всегда, будут ревниво доказывать, что техника не виновата. По телефону они уже уточнили, что нарушений в подготовке самолёта не было. Начальник метеослужбы спокойно читает толстую книгу ― он знает, что погода соответствовала. Начальнику медицинской службы старший врач полка уже позвонил, что здоровье лётчиков перед вылетом врачом проверялось, и он спокойно подрёмывал.

В составе комиссии летят и политработники. Начальник политотдела генерал-майор авиации Черепахин В.П., как всегда, сидит рядом с командующим. Они о чём-то переговариваются между собой... Здесь же и два офицера политотдела. Один, молодой подполковник, играет в шахматы с орнитологом, другой, седовласый полковник, перелистывает какую-то брошюру. Все они должны будут оценить состояние партийно-политической работы по обеспечению безопасности полётов, и как она повлияла на возникновение аварийной ситуации. Каждый летевший будет чувствовать их присутствие в полку и не забудет о своем высоком предназначении.

Только группа лётчиков ничего не знала, какие ошибки были допущены лётчиками и группой руководства полётами. Могло быть всё. В эту группу, кроме командующего ВВС округа генерал-лейтенанта авиации Павлова и его, генерала Полуйко, входили заместитель начальника отдела боевой подготовки полковник Тёмкин Михаил Борисович, начальник службы безопасности полётов полковник Агузаров Олег Дмитриевич, начальник воздушно- огневой и тактической подготовки подполковник Вуколов Александр Васильевич, три лётчика-инспектора отдела боевой подготовки подполковники Погожев Леонид Фёдорович, Романовский Александр Ананьевич и Щельянов Владимир Никифорович. Все они летели, понимая, что если и не по вине лётчиков произошло лётное происшествие, то всё равно при расследовании обнаружится масса недостатков и упущений в лётной работе, любое из которых можно заранее определять причиной катастрофы. А ведь совсем недавно, всего месяц назад, они всей группой работали в этом полку, проанализировали стиль работы командиров по руководству лётной работой и обеспечению безопасности полётов. Помогли составить план устранения недостатков. Казалось, всем всё понятно. И вот ― на тебе... Но что гадать? Расследование покажет.

По предварительному докладу командира полка выходило, что лётчики пытались выполнять вынужденную посадку вне аэродрома из-за отказа авиационной техники. Так ли это? Что с техникой? Почему не катапультировались? Почему?.. Почему?.. Почему?..

Самолёт Ан-26 снижался для посадки. Кто мог, по левому борту прильнул к иллюминатору, вглядываясь в пролетаемую местность, опытный глаз генерала Полуйко сразу обнаружил это... На кукурузном поле в километре слева от линии захода на посадку между двумя параллельными линиями электропередач, отстоящими друг от друга на сто-сто пятьдесят метров и уходящими под углом в шестьдесят градусов от направления захода, чернел след от самолёта и валялись разбросанные его части. След виднелся вдоль линий электропередач. Это могло навести на мысль о попытке посадки самолёта.

Хотя и кратковременное было наблюдение места падения, но Николай Алексеевич отложил в своём сознании кое-какие детали предстоящего расследования, и сразу возникло много вопросов, на которые надо дать ответ, но о которых сейчас говорить рано.

Прибывших встречали начальник училища, начальник политотдела училища, командир полка и его заместители. Начальник училища кратко доложил о случившемся и о принятых мерах. Пока ещё было светло, решено осмотреть место катастрофы, а затем уже заслушать должностных лиц. Сразу же часть комиссии, определённая командующим, выехала на место, остальные ― приступили к своей работе. Надо было собрать и сосредоточить в месте работы комиссии: всю документацию и материалы объективного контроля, относящиеся к происшествию.

Опытным путём в авиации уже отработана определенная методика расследования лётных происшествий. Так сложилось, что этим занимается комиссия, а не военная прокуратура с ее следственным аппаратом. По-видимому, специфика лётной работы такова, что причину может определить только специалист высокой квалификации. Любой следователь не знает лётного дела, не может в полной мере представить себе картину той обстановки, в которой действовал лётчик. Поэтому и председателем комиссии всегда назначается лётчик. В то же время любой авиационный специалист не знает законов следственной работы и не может применить для расследования принципы и методы следствия. Понимая всё это, Николай Алексеевич в то же время не мог согласиться с тем, что по случаю катастрофы или аварии не возбуждается уголовное дело. Пытался об этом говорить на высоких совещаниях и конференциях, но там были другого мнения. Хотя своя логика была и в этом мнении, с которой трудно было не согласиться.

Подъехали к месту трагедии. Большая площадь места катастрофы оцеплена вооруженным караулом с целью недопущения любопытных граждан, толпы которых стояли в стороне и наблюдали за происходящим. Старший штурман полка вместе с инженером наносили на схему кроки расположения деталей самолёта. Опыт есть ― в полку не первая... Важно нанести место расположения каждой детали. Всё это облегчит расследование и будет приложено к акту. Фотограф своё дело сделал ― заснял оставшееся и убыл для обработки материалов. Пока не убедятся, что снимки получились, никто не тронет ничего с места.

Начали осмотр с места первого касания. Глубокий пропаханный след длиной метров двадцать. Видны мелкие детали обшивки самолёта. Чуть в стороне от следа искорёженная плоскость, похоже, левая. Генерал Полуйко отметил: нужно определить величину крена самолёта при касании. Это несложно сделать по отпечатку плоскости и стабилизатора. Далее веером разбросаны части самолёта. Их много. Нашли кабины ― обгоревшие, искорёженные, с оборванными жгутами электропроводки. Николай Алексеевич обратил внимание на положение рычагов и наличие приборов. По отпечаткам стрелок приборов будет определено их показания в момент удара. Инструктор вместе с креслом выброшен из кабины и лежал в стороне. Видно, что рычаги катапульты в действие не приводились. Курсант катапультировался на малой высоте, и только успели сработать пиропатроны отстрела привязных ремней. В неестественной позе он лежал рядом с креслом. Дальше всех деталей улетел двигатель, прочертив в посадке кукурузы широкую полосу.

Солнце скатилось к горизонту. Длинные тени от людей мягко ложились на изрытую, истоптанную, местами выгоревшую кукурузу, которую колхозники собирались уже убирать. Надо тела погибших увозить на экспертизу. Остальное будет лежать под охраной до утра для более детального осмотра. Начальник парашютно-десантной службы подполковник Буйлов Николай спросил разрешения у командующего забрать катапультные сиденья и провести их исследования уже сегодня. Григорий Родионович согласился, предупредив об осторожности, и все уехали на командно-диспетчерский пункт для заслушивания должностных лиц.

Заслушивание проходило в классе предполётной подготовки. Надо было заслушать всех, кто был причастен к подготовке к полётам лётчиков и авиатехники, к управлению и обеспечению полётов. Заслушивались поочерёдно: техник и механик самолёта, техник звена, заместитель командира эскадрильи по инженерно-авиационной службе, все лётные начальники от командира звена до командира полка, все члены группы руководства полётами и другие. Из заслушивания ничто не навело на мысль о причине. Прослушана и прохронометрирована магнитофонная лента записи радиообмена лётчиков с группой руководства полётами. Радиообмен спокоен, ничто не говорит о возникновении аварийной ситуации. Курсант докладывает о выпуске шасси, закрылков, и вдруг через несколько секунд слышится душераздирающий крик курсанта: „Катапультируюсь!” Результат известен ― очень низко. Доклада об отказе двигателя, заставившего принять решение на посадку вне аэродрома, не было.

Поступили предварительные данные о результатах судебно-медицинской экспертизы. Лётчики признаны работоспособными до удара о землю, наличие алкоголя исключается...

Каждому из докладывающих командующий задавал один и тот же вопрос: „Ваше мнение о причине катастрофы?” Все лётные начальники однозначно отвечали: „Отказ техники”. Инженеры и техники отвечали уклончиво: „Нарушений в подготовке техники не было, а был ли отказ её в полёте ― надо изучить все материалы” и так далее.

― Изучать надо всё, если даже причина и будет известна... На завтра в полку полёты не производить. Провести тщательный осмотр авиатехники, профилактические работы на аэродроме, на средствах управления и обеспечения. С лётным составом провести занятия. Генералу Полуйко составить план расследования и представить мне на утверждение. Подготовить шифртелеграмму во все части с перечнем мероприятий, что нужно сделать. Обратить внимание на улучшение подготовки к полётам лётчиков и техники.

Обычно, для расследования составляется перечень версий, порой, даже невероятных ― что могло быть. Затем методом исключения количество их уменьшается, пока не останется одна, которую требуется доказать документами, расчётами или объективными данными.

Бывает и так, что невозможно доказать причину из-за недостатка данных, противоречивости показаний очевидцев или участников происшествия. Тогда причина считается неустановленной. Но это не любит вышестоящее командование, да и нежелательно из-за невозможности извлечь урок из несчастья. В таких случаях там, наверху, волевым решением определят причину, как правило, в виновности лётчиков. Ибо инженеры смогли доказать по обломкам деталей работоспособность техники. А лётчики или погибли, или их доклады подвергаются сомнению.

Очевидцы, даже специалисты, не всегда являются надежными свидетелями. Либо говорят неправду ― кому что выгодно говорить, либо их психологическое состояние в момент происшествия искажает восприятие явления. Вот и в этом случае: одни говорят, что видели огонь и взрыв до приземления самолёта, другие ― после падения. Но все же полностью игнорировать показания очевидцев нельзя, иногда при их сопоставлении можно сделать важные выводы.

А пока слушали доклады. Уже поздно. Время подходит к 24 часам. Все устали. Одно и то же... Открывается дверь, Заходит подполковник Буйлов, начальник ПДС. Держа дрожащую ладонь у козырька фуражки, докладывает:

― Товарищ командующий, разрешите доложить. Кресла разряжены... Инструктор попытки катапультироваться не делал... Курсант катапультировался...

― Это мне известно. Что ещё? ― предчувствуя неладное, строго спросил командующий.

― Ещё...разрешите доложить... При погрузке кресла на машину... сработала катапульта... и штангой убила солдата... шофера машины. Он помогал грузить... ― еле ворочающимся языком в пересохшем рту произнёс Буйлов. В классе наступила звенящая тишина...

― Вашу-у мать! Да вы што?.. С ума посходили? Где ж ВЫ были?.. Поистине, одна беда не ходит... ― сокрушённо проговорил командующий.

― Я сам поставил контровочную чеку. Но когда кресло втаскивали на машину, то трос зацепился за выступ борта машины и выдернул чеку.

― Это ведь тоже надо было предусмотреть... Николай Алексеевич, разберитесь и с этим безобразием, ― обратился командующий к генералу Полуйко.

Николай Алексеевич, как и большинство из присутствующих, был в каком-то оцепенении. Он даже не ответил „Есть”, положенное в таком случае. Действительно: что ж это такое?.. Почему ещё нужно было вслед за погибшими лётчиками отправить на тот свет солдата? К гибели лётчиков привыкнуть нельзя. Но в их работе всегда присутствует риск. Малейшая ошибка, потеря внимания или отказ могут стать роковыми даже для опытных. А здесь что?.. Только халатность, отсутствие элементарной осторожности, мер безопасности унесли из жизни молодого человека, ещё не успевшего и жизнь-то увидеть. Ждёт где-то мать, может, невеста... Завтра получат сообщение: „Погиб при исполнении...” Мы не задумываемся, порой, над тем, что нам доверены жизни людей, и мы несём ответственность и перед обществом, и перед родителями, и перед своей совестью за них. Каким же моральным уродом нужно чувствовать себя, если ты виновен в гибели человека?.. ”Так и не заснул до утра Николай Алексеевич, ворочаясь на гостиничной постели. Тяжёлые мысли не давали заснуть, хотя и знал, что для продуктивной работы нужен отдых. Только уже после того, как где-то вдали прокричал дневальный „Подъём!” и послышался топот ног бегущих на физзарядку курсантов, удалось забыться. Разом провалились куда-то все звуки, а с приближающимся топотом возвращающихся с зарядки курсантов Николай Алексеевич уже проснулся, вскочил по привычке быстро с постели, оделся и вышел на свежий воздух размяться.

Солнце уже проглядывало между крон пирамидальных тополей, разгоняя утреннюю прохладу. Сделав небольшую пробежку, несколько энергичных упражнений, Николай Алексеевич вернулся в номер, освежился холодным душем ― почувствовал прилив сил, бодрость и уверенность.

Командующий с начальником политотдела улетели ночью, оставив его заниматься расследованием. После завтрака он соберёт комиссию и каждому поставит конкретную задачу. Направление расследования для себя он уже наметил.

Командир полка поджидал генерала Полуйко у входа в гостиницу. Доложил об обстановке, сопровождая его в столовую. Есть не хотелось. Николай Алексеевич попросил покрепче чая. Отхлебывая небольшими глотками, он рассеянно слушал подполковника Куланова .

Генерал понимал, что творится в душе Сергея Дмитриевича, но утешить его ничем не мог. Это была третья катастрофа в этом году. Первые две - по вине личного состава полка, и командир уже имеет предупреждение о неполном служебном соответствии. В случае определения комиссией виновности лётчиков или группы руководства полётами вопрос о дальнейшем пребывании подполковника Куланова в должности будет решён не в его пользу.

Николай Алексеевич в своё время командования полком на своём нелёгком опыте познал все прелести этой должности. Командир ― это основной организатор, воспитатель и руководитель сложного воинского организма. Он ответственен за всё. Всё ему подчиняется. Ничего без его ведома, не делается. Всё идёт так, как он направит. Поэтому мудрость, умение предугадать направление и результаты развития событий ― основное качество командира. Хотя вся жизнь в полку и регламентирована нормативными документами, и каждый от солдата до командира полка имеет точно определенные обязанности, но всё спланировать, принять решение, расставить людей, подбодрить их добрым словом, а кое-кого и пожурить или вовремя убрать ― это должен только командир. И требования к нему большие. Он безотлучно на службе. Даже на время отпуска он не освобождается от ответственности за состояние дел в полку. Но главное, что Николай Алексеевич вынес из своего опыта командования сначала звеном, затем эскадрильей, полком и, наконец, авиационным училищем, ― это убеждённость в необходимости высокой требовательности к подчиненным в беспрекословном и точном выполнении ими законов лётной службы, уставов, что обеспечивает твердый воинский порядок в подразделении, части, соединении. Командир ― это тот человек, от которого и зависит этот порядок. В любом общественном организме существуют дестабилизирующие моменты, которые стремятся развалить существующую структуру. И если руководитель хоть на непродолжительное время ослабит свои усилия по поддержанию порядка ― незамедлительно произойдет развал дела. Знал Николай Алексеевич и о необходимости сочетания высокой требовательности с заботой о людях. Не забывал он и о том, что нельзя и переборщить в требовательности. Иной командир так задёргает людей, что дело валится из рук. Николай Алексеевич на всю жизнь запомнил образное сравнение требовательности с удержанием птички в руке, которое дал его инструктор: если слабо будешь держать ― улетит птичка, если сильнее придавишь ― задушишь птичку, вот и надо соизмерять силу давления с состоянием. А это ой как трудно...

Ещё говорят о везении, хотя это понятие не без личных качеств человека. Полуйко когда-то принял ранее аварийный полк и сумел проработать два года, не имея ни одного лётного происшествия. Ему помнится, как постепенно исчезала у людей неуверенность в своих способностях, что уже само по себе гарантировало успех. Все увидели в командире надёжного человека, на которого, можно опереться. Появилось так необходимое в работе взаимопонимание и готовность не допустить промахов. Доверие людей к начальнику и начальника к подчиненным ― чуть не основное в командирской деятельности. Так называемый, авторитет командира. Стоит только его уронить, то ли из-за грубых ошибок, то ли из-за халатности или безответственности ― считай, дела не будет. Надо уходить. Но и способных командиров недолго держат на этой должности. А зря... Нужно бы создать такие стимулы в работе командира полка, чтобы ему не выгодно было уходить с этой должности, даже с повышением. Вот, и он, Полуйко, проработал без аварий командиром полка два года и был выдвинут на вышестоящую должность.

Подполковник Куланов всё старался завести разговор о причине катастрофы. Он намекал, что причина может быть только в технике. Генерал Полуйко, понимая состояние командира, не мог ничего сказать утешительного, а только повторял: „Все покажет расследование”.

― Давайте подумаем, что скажем лётчикам. Ведь никто не будет ничего делать, пока не узнает, в чём причина. Я сейчас проведу заседание комиссии и побеседую с лётчиками.

Комиссия работала... Детально изучалось всё.

Инженеры свозили в ангар и раскладывали по вычерченной на полу схеме управление самолётом и двигателем, различные системы самолёта. Отдельно собирались детали и агрегаты двигателя, приборы и всё остальное. Инженеры будут стараться собрать всё на месте катастрофы. Даже просеют землю решетом, чтобы ничего не потерялось. Они изучали формуляры самолёта, двигателя и агрегатов, журналы подготовки авиатехники к полётам, проверяли качество топлива и эксплуатационных жидкостей.

Лётчики-инспекторы „ковырялись” в лётной документации, проверялось всё от начала постановки задач на полёты до их закрытия. Изучался уровень подготовки лётчиков.

Анализировались данные объективного контроля. Когда лётчики не могут рассказать, что случилось, средства объективного контроля могут сказать многое, если не всё. На самолёте стояла фотоэлектрическая аппаратура. Параметры полёта: высота, скорость, перегрузка, угол отклонения рулей, обороты ротора двигателя и другие, записывались на фотопленку. Кроме того, на ней отмечались сигналы об отказе систем самолёта и двигателя. Хотя аппаратура находится в бронированной, герметичной оболочке, располагается в хвостовой части, к сожалению, она не всегда остается целой при аварии. В данном случае всё сохранилось. Фотопленка в кассете была целой, и соответствующие специалисты проявляли в лаборатории.

Николай Алексеевич: решил сам посмотреть плёнку. Придя в лабораторию, он застал там начальника воздушно-огневой и тактической подготовки подполковника Вуколова, лётчика-инспектора подполковника Погожева и инженера полка по авиационному оборудовании). Там же находились лаборанты и специалисты по дешифрированию. Полуйко сразу почувствовал неладное по поведению присутствующих. Подполковник Вуколов доложил, что плёнка испорчена ― оказалась засвеченной, а это значит, что никакой информации о полёте по ней получить невозможно.

Генерал приказал подполковнику доложить обстоятельства происшедшего.

― Пленку снял с самолёта наш товарищ из инженерного отдела, принёс в лабораторию, при нём же проводилась обработка. Соблюдены все правила, но пленка оказалась полностью засвеченной, ― доложил Вуколов.

Что это: случайность или преднамеренность? В практике бывает и то, и другое. Пусть специалисты изучат, как готовилась, устанавливалась, снималась и обрабатывалась плёнка. Делу уже не поможешь. Но сам факт насторожил Николая Алексеевича. Приходилось ему встречаться и со случаями попыток преднамеренного сокрытия причин происшествий. Он приказал продешифрировать все пленки предыдущих полётов погибшего инструктора и представить ему для анализа.

День за днём сменялись в печальных и напряженных делах. Состоялись похороны инструктора и отправлены в цинковых гробах тела погибших курсанта и солдата в места, указанные их родителями.

Тяжелые похороны... Тяжелые проводы... Были соблюдены все ритуальные формальности, предусмотренные в таких случаях уставами. Николай Алексеевич стоял в почётном карауле при похоронах и проводах. Не было сил смотреть, как убивались родители погибших и молодая жена инструктора. В такие минуты ещё больше ощущается тяжесть утраты, чувство вины за случившееся, ненависти к виновным. Лётчики и курсанты ходили с опущенными головами, подавленные трагедией. Но жизнь идёт. Работать надо. Погода лётная ― нужно летать.

Заместитель командующего ВВС округа по инженерно-авиационной службе генерал-майор авиации Костенко Иван Иванович, переступая искорёженные тяги, коромысла, трубопроводы, жгуты электропроводки, указывал генералу Полуйко на признаки работоспособности самолётных систем. Николай Алексеевич и сам мог определять эти признаки, но ему, как и всем лётчикам, хотелось, чтобы найдена была зацепка, закрепляющая мысль об отказе техники. Тем более, отдельные детали находились в таком состоянии, что нельзя было не сомневаться в их надёжности.

― А вот ― большой пропуск в управлении закрылками. Разве не всё нашли? ― спросил Полуйко.

― Не смогли найти. Видимо, разрушились тяги так, что их невозможно опознать. Они лежат в общей куче. Если будет подозрение на отказ, то мы разыщем и склеим, что надо, из миллиметровых кусочков. Здесь же характер разрушения говорит о том, что всё работало нормально, ― ответил Костенко.

― А двигатель не мог отказать? ― проговорил Полуйко, подходя к лежащему в стороне обгоревшему двигателю.

― Нет. Вот смотрите: такой загиб и обрыв лопаток компрессора и турбины говорит о том, что обороты были большими. Да и по отпечатку стрелки прибора определили обороты 85%

Не мог оспаривать доводы руководителя инженерно-авиационной службы Николай Алексеевич ещё и потому, что его собственные расчеты траектории последнего участка полёта уже вырисовывали картину происшедшего. По фотографии экрана локатора системы посадки было видно, что маршрут захода на посадку был узким. Наложив на схему полёта радиообмен, характер которого не мог свидетельствовать о наличии на борту аварийной ситуации, Николай Алексеевич обратил внимание на скоротечность полёта после входа в круг над аэродромом.

Опрос очевидцев и группы руководства полётами ничего не дал. Все говорили, что маршрут строился нормально, а только после четвертого разворота, вдруг, самолёт энергично накренился влево со снижением, последовал доклад курсанта о катапультировании и удар о землю. Самолёт садился!.

Но, к сожалению, эти догадки не соответствуют расчётам.

Где истина?..

Без разбора, без определения хотя бы предположительной причины полёты в полку начинать нельзя. Все участвующие в полётах должны знать, что произошло, почему и что надо делать, чтобы не допустить не только подобного, но и других происшествий. Иначе, у личного состава будет проявляться неуверенность в благополучном исходе полёта. А это ― тоже предпосылка к лётному происшествию.

Инспекторы принесли генералу Полуйко расшифровку параметров предыдущих двух полётов капитана Самохвалова с курсантами, которые он выполнил в тот день до катастрофы. Оказалось, что и в этих полётах выполнялся энергичный заход на посадку. Схема полёта была похожа на ту, которая получается при посадке с отказавшим двигателем на аэродром. Но в этих упражнениях подобные заходы не должны отрабатываться...

Надо говорить с курсантами ещё раз. До этого они отвечали, что маршрут строился стандартный.

Генерал пригласил одного из них для беседы. Вошёл и четко доложил о прибытии подтянутый юноша, уже обветренный горячим дыханием аэродрома, закалённый риском, смелый, уверенный в себе. Всегда такие курсанты вызывали у Николая Алексеевича чувство гордости, уважения, восхищения, В них была его молодость, задор и влюблённость в авиацию,

― Садитесь, товарищ курсант, ― вежливо проговорил генерал. ― Мы с вами уже беседовали. Возникла необходимость кое-что уточнить... В день катастрофы вы первым летали с инструктором в зону. Расскажите ещё раз, как вы строили маршрут полёта по кругу после выхода на приводную радиостанцию.

― Товарищ генерал... Я же вам рассказывал, ― уверенно, с ноткой удивления ответил курсант.

― А вы ещё раз. И, желательно, подробней. Возьмите модель самолёта, ― сказал генерал, а сам подумал: „Артист...”

― Ну, вот, были мы в зоне номер два, ― начал рассказывать курсант, ― дали нам эшелон выхода на привод тысячу пятьсот метров. Над приводом я доложил. Руководитель дал команду: „К первому, пятьсот”. Мы снизились к первому развороту. Я выполнил первый и второй разворот на своём месте...

― С каким креном? ― уточнил генерал.

― С... тридцать градусов... Затем выпустил шасси...

― Подойдите к доске и начертите мелом траекторию своего полёта, проставьте высоты.

Курсант взял мел и начертил на доске схему полёта, которая соответствовала заданной по инструкции аэродрома и заданию на полёт.

― Это вы должны были так лететь, ― заметил генерал. ― А теперь посмотрите, как вы летели, ― и он красным мелом начертил виток спирали, начинающийся над приводной радиостанцией и заканчивающийся прямой предпосадочного планирования. ― Есть разница? Кстати, эта схема снята с плёнки объективного контроля вашего полёта.

― А разве она сохранилась? ― вырвалось у курсанта.

― А почему она не должна была сохраниться? ― вслед за этим спросил генерал.

Курсант стоял у доски растерянным. Он смотрел куда-то в угол. Тени смущения, испуга, обречённости бродили по его липу. Генерал понимал, что творится в голове молодого человека и он тихо и, как ему казалось, душевно сказал:

― Садись... Тебе, сынок, ещё много надо летать. Ты стоишь в начале пути. И мне хотелось бы, чтобы ты понял главное в жизни: только честным ты сможешь пройти свой жизненный путь и не жалеть о содеянном. Не ищи компромиссов со своей совестью... Твой друг уже не пойдёт этим путем... У него он оборвался, И, кстати сказать, не без сделки с этой же совестью... Если бы все мы честно и открыто делали своё дело, а не искали себе прикрытие, то многие из нас дожили бы до старости... Я не буду ничего больше у тебя спрашивать. Позови другого курсанта.

Вошедший через две-три минуты следующий курсант рассказал обо всем подробно. Видимо, предыдущий передал ему, что запираться нет смысла. Он поведал, что инструктор уже несколько раз учил их выполнению заходов на посадку с имитацией отказа двигателя. После выхода на приводную радиостанцию инструктор, как правило, брал на себя управление и сам выполнял заход, убрав обороти двигателя на малый газ. Курсанты гордились своим инструктором, считали его смелым, решительным, волевым. Они знали, что нарушали полётное задание, но, как все курсанты во всём мире, никогда бы не посмели доложить это старшему начальнику.

Предстоял нелёгкий разговор с командиром полка. Не может эта самодеятельность быть незамеченной командованием. У генерала закралась мысль подозрения ― не с ведома ли это или по рекомендации командиров проводилось?.. Но, прежде всего, нужно выяснить, кто давал команду на несостоявшееся уничтожение плёнок.

Генерал Полуйко уже не первый раз за эти дни побывал в комнате объективного контроля. Там работают вольнонаёмные девушки, официально называемые служащими Советской Армии. Возглавляет группу объективного контроля офицер ― специалист авиационного оборудования. Плёнки, снятые с самолёта, поступают в лабораторию. Её обрабатывает лаборант, как правило, солдат срочной службы, и после просушки с помощью ускорителей она поступает к девушкам, которые дешифрируют и заполняют специальные карточки с изображением схемы или параметров полёта. И пленки, и карточки хранятся, как документы строгого учета, определённое время, после чего уничтожаются по акту соответствующими комиссиями. Так должно быть. Но в том-то и заключается наша, то ли национальная, то ли социальная особенность, что мы не привержены строгому порядку и всеми силами души стремимся к безалаберности, которая позволяет скрыть всё: и недисциплинированность, и непорядочность, и низкое качество работы, и некомпетентность, и даже преступность. Несмотря на строгие приказы начальников по организации объективного контроля, как правило, редко в какой части встречается примерная его организация.

После стали применяться более совершенные средства на базе электроники, которые позволили более эффективнее и сохранить, и использовать информацию о полёте. Но тогда, на тех типах самолётов применялись вот такие средства. Тем не менее, если бы и они были использованы, как следует, польза и для улучшения качества обучения, и для обеспечения безопасности полётов была бы огромной. Николай Алексеевич полдня провёл в комнате объективного контроля, побеседовал со всеми в отдельности и вместе. Не всех удалось расположить для откровенной беседы, но многое стало понятным, плёнка аварийного полёта была засвечена до поступления в лабораторию. Видимо, кому-то очень хотелось скрыть истинную причину катастрофы.

А выкрасть плёнки предыдущих полётов капитана Самохвалова приходил лётчик из его звена, но из-за неудовлетворительного их хранения изъял другие, так как были перепутаны секции хранения. Не стал Николай Алексеевич выяснять конкретного автора операции по уничтожению следов нарушений. Он был уверен, что этот автор занимает солидную должность в полку.

Разговор с командиром полка был неприятным для обоих. Закрывшись в кабинете и предупредив телефонистку, чтобы не отвлекали звонками, генерал спросил у подполковника:

― Сергей Дмитриевич, надеюсь, вы понимаете серьёзность обстановки. Многое из материалов расследования уже вырисовывается. К сожалению, объективные данные говорят о нарушении лётчиками полётного задания. Остаётся нам выяснить причастность к этому руководящего состава полка. Считаю, что нет нужды мне вас убеждать, что только правда может в корне изменить ситуацию с аварийностью в полку. Скажите прямо и откровенно: вы знали о том, что лётчики самодеятельно проводили имитацию захода на посадку при отказе двигателя?

― Я знаю, ЧТО вы копаете! ― раздраженно произнес тот. ― Вам нужно крови!.. Лётчики погибли ― их уже не вернёшь... Так давайте теперь ещё кому-то испортим жизнь...

― Успокойтесь, Сергей Дмитриевич, ― спокойно произнес генерал. ― Выбирайте слова для выражений. Я к проливаемой вами крови отношения не имею, в крайнем случае, непосредственного. Вы разумный офицер. Пожалей сейчас прямых и косвенных виновников данного происшествия, мы станем соучастниками последующих происшествий. Только истина может дать положительные последствия. Это одно. Второе. Как бы мы не скрывали, об истинных причинах катастрофы знает значительная часть личного состава, в том числе и курсанты. И теперь представьте, какие моральные извращения мы внесём в их молодые души. Мы дадим им наглядный пример очковтирательства, нечестности, укрывательства, непорядочности. Можно сотни раз читать им лекции о необходимости быть честным, правдивым, добросовестным, затем послать выкрасть плёнку с нарушением задания или приказать молчать с целью сокрытия нарушений, ― и ваша работа по воспитанию пойдёт насмарку. Они на многие годы поймут, что для личного благополучия надо изворачиваться, лгать, входить в сделку со своей совестью.

Подполковник сидел, опустив голову. На загоревшем лице ходили желваки. Он понимал, что этот разговор будет решающим в его жизни, командирской карьере.

― Я понимаю, ― продолжал генерал, ― вам нелегко признаться в том, что ваша работа в должности командира полка не нашла удовлетворения ни у вас, ни у ваших подчинённых, ни у начальников. Но об этом надо признаться... Вашу судьбу будет решать командование ВВС, министр обороны. Но за год вашего командования полком ― третья катастрофа по вине личного состава... Надо видеть и свою ответственность в этом, Подумать: по Сеньке ли шапка? Вы меня извините за откровенность, но я не привык кривить душой. Командир не может не знать, как летают его лётчики, что делается на аэродроме и в его воздушном пространстве. Иначе ― он не командир.

Куланов перевёл дух и, прямо глядя генералу в глаза, твердо произнес:

― Да я сам уже подумал, что взялся за дело, которое мне не по силам. Надо уходить... Не повезло мне... По сути дела я официально не давал указаний о подобных заходах, но я знал, что лётчики их показывают курсантам... Предупредил только комэска, чтобы... повнимательней... Ведь неплохо, если лётчики будут уметь заходить при отказе двигателя...

― Тогда выходит, что вы спрятались за комэска... Не захотели взять на себя груз ответственности за последствия. А вы представляете положение лётчиков? Чувство ложной чести заставляет их скрывать правду. Но ведь они знают во имя кого и чего приходится им терпеть такое душевное издевательство над ними. И вы думаете, что они вам простят?..

― Я же хотел, как лучше... ― глухо произнес подполковник.

― Учить курсантов надо всему. Но для этого необходимо провести соответствующую подготовку: изменить программу, выполнить расчёты, составить задание, провести командирские и методические полёты, занятия с лётчиками и группой руководства полётами. И летай... Сколько ж мы будем бить лётчиков из-за нашей организаторской неряшливости и методической неграмотности?.. Мы часто забываем, что мы ― ШКОЛА. А раз так, то вся наша жизнь, работа, даже мысли, должны быть строго регламентированы, соответствовать установленным правилам. Без строгого воинского порядка, чёткого выполнения всеми без исключения лётчиками правил полётов невозможно выработать у наших воспитанников стереотип поведения, нужна система выработки навыков.

― А как же тогда с творческим подходом?

― Вы правы. Без творческого подхода к обучению и воспитанию нельзя... Но творчество ― это не вседозволенность ― делай, что хочешь и как хочешь. Творчество тоже подчинено определенным законам. Пришла хорошая мысль ― обдумай, просчитай, посоветуйся с людьми. Если необходимо, проведи эксперимент, получи разрешение и вводи на законных основаниях. А если будем действовать по принципу: что хочу, то и ворочу, то не добьёмся и целей обучения, и людей будем бить... Это тема для отдельного разговора. А пока вы ― командир, выполняйте свои обязанности. Какое решение примет командование, вам будет известно. Расследование ещё не закончено, ― заключил генерал.

Информации было достаточно для разговора с личным составом, и Полуйко дал команду собрать всех лётчиков полка. Инспекторы подготовили необходимые схемы.

Лётчики уже знали, что в технике ничего не нашли, и Николай Алексеевич иногда ловил на себе недоброжелательные их взгляды и слышал упрёки: „Теперь будут ковыряться...”, „Все равно обвинят лётчиков...”, „Инженеры этих неучей обведут вокруг пальца...” Как ни горько было слышать ему подобные упрёки, а погрешить против истины он не мог. И не потому, что он не жалел лётчиков и руководителей. Сам прошёл этот тяжёлый путь. У него болела душа, сознавая, что его выводы будут иметь неприятные последствия для всех руководителей лётной работы, начиная от командира звена и заканчивая начальником училища. Все они будут наказаны по степени виновности. Кто-то будет снят с должности, кто-то получит выговор или предупреждение о неполном служебном соответствии, а кто-то может быть уволен из армии. Всё определят там ― наверху. Не обойдётся, видимо, без взыскания и сам генерал Полуйко, может, и командующий. Ведь они несут ответственность за безопасность полётов в округе. Порой, наверху расправляются жестоко. И это понятно. Каждый день по стране в воздухе висят тысячи самолётов, и где-нибудь да что-то случится. Какие нервы надо иметь Главнокомандующему! Ведь ему обо всём докладывается немедленно...

„Необходимо быть твёрдым, ― думал Николай Алексеевич, готовясь к разговору с лётчиками. ― Иначе это может привести к ещё более крупным неприятностям”. Неожиданно на память пришли слова Сент-Экзюпери: „Знать орудия зла и не бороться со злом ― преступление”.

Зал был переполнен. Пришли не только лётчики, но и другие специалисты.

Генерал Полуйко, получив доклад начальника училища о сборе офицеров, прошёл к заранее развешанным схемам, имеющим отношение к катастрофе, на передней стене. В зале стояла напряжённая тишина. Все смотрели на генерала. Одни смотрели с тайной надеждой, другие ― с тревогой. Николай Алексеевич долго молчал, собираясь с мыслями. Казалось, ему трудно было начинать разговор.

― Товарищи... Ваш коллектив понёс тяжелую утрату. Погибли люди ― ваши товарищи, друзья... Их вернуть невозможно... Они останутся только в нашей памяти... Ничего нет тяжелее потери друзей, но во сто крат тяжелее, если эта гибель произошла из-за ошибок, связанных с нарушением правил полётов самими погибшими и их окружавшими, а тем более, старшими товарищами, которые по долгу службы должны стоять на страже законов. Я вынужден говорить вам эти горькие слова... В этом году вы похоронили лётчика, который после пьянки накануне вылета не справился с управлением самолёта в сложных метеоусловиях и погиб. В полку должны были сделать выводы, но этого не произошло ― и вот мы имеем очередное тяжёлое лётное происшествие из-за нарушения лётчиками полётного задания. Этому способствовало неудовлетворительное руководство полётами.

По залу прошёл гул голосов. „Понятно!..”, „Другого и не ожидали...", „У них всегда лётчики виноваты...”, „Они ж садились!” ― слышались возгласы отовсюду.

Переждав, пока зал успокоится, генерал твердо продолжал: